April/2013-March/2014

Journal

articles

(1)服部邦比古,阿部浩和, " 組合施行市街地再開発事業における公的支援から見た事業成立性に関する考察 " 日本建築学会計画系論文集 第78巻 第687号,1087-1093,2013.5

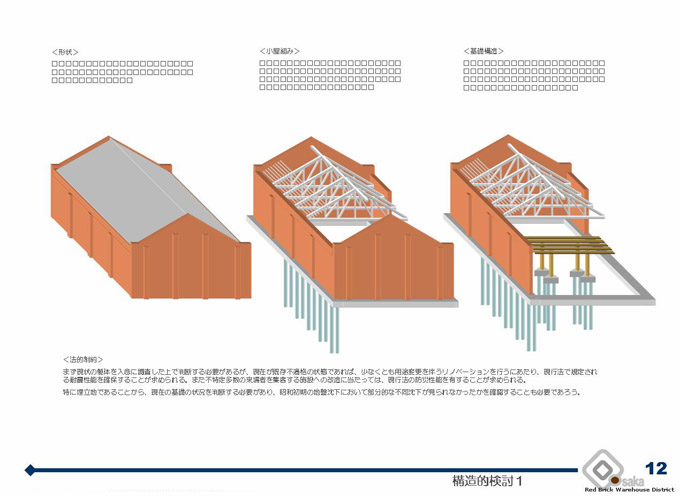

(2)福井美弥,阿部浩和,橋寺知子, " 産業遺産施設の保存活用の現状と事業主体の役割 " 日本建築学会計画系論文集 第78巻 第687号,1067-1076,2013.5

(3)髙橋彰,阿部浩和,大塚紀子,宮川智子, " 日英の土壌汚染地としてのブラウンフィールドにかかわる法的枠組みと規模推計 " 日本建築学会計画系論文集 第78巻 第687号,2013.5

(4)H. Abe, M. Hamano, M. Fukui,Evaluation of Spatial Imagination Ability in Reading,Journal for Geometry and Graphics,Volume 17, No. 1, pp.89-100, 2013.8.

(5)羅羽哲,阿部浩和,大邱市邑城区域における韓屋に接続する細街路空間の特徴,日本建築学会技術報告集,Vol. 19, No.43, pp1099-1104, 2013.10.

(6)福井美弥 阿部浩和,近代化産業遺産を活かした歴史学習の現状とその可能性,建築教育研究論文報告集,No.13, pp21-26,2013.11.

(7)福井美弥 阿部浩和,異なる文体における共起ネットワーク図の図的解釈,日本図学会、図学研究、141号、47巻4号、pp3-9, 2013.12.

(8)安福健祐, 柏木俊弥, 阿部浩和, “遺伝的アルゴリズムを用いた建物内の避難施設配置システムの開発と群集流動を考慮した避難安全性の評価,” 日本建築学会計画系論文集 第79巻, 第697号, pp.635-642, 2014.3

International Conference Papers

(1)Kunihiko Hattori, Hirokazu Abe,The effects on the real estate market by an economic policy supporting urban renaissance in Japan: Osaka City,Proceedings of AESOP / ACSP Joint Congress 2013(Dublin), Association of European School of Planning, in DVD, 2013.7

(2)Yasuhiro Mano,Noriko Otsuka,Hirokazu Abe,Current Situation of the Rail Freight Yard and Possibility of Modal Shift in Japan,Proceedings of AESOP / ACSP Joint Congress 2013(Dublin), Association of European School of Planning, in DVD, 2013.7

(3)Kensuke Yasufuku, “Scalable evacuation simulation and visualization using GPU computing,” Pedestrian and Evacuation Dynamics 2012, Springer, ISBN 978-3-319-02446-2, pp.1365-1374, Mar. 2014

(4)Kensuke YASUFUKU, “VISUALIZATION OF CROWD FLOW IN LARGE-SCALE FACILITY USING AGENT-BASED SIMULATION,” Proceedings of the 13th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality, pp.547-555, Oct.2013

(5)Hirotaka SUZUKI, Ai SAKAKI, Kensuke YASUFUKU, Takashi MATSUMOTO, “DESIGNING OF LAMPSHADE WITH 3D CG APPLICATION AND MANUFACTURING OF DESIGNED SHAPE IN GRAPHIC SCIENCE EDUCATION,” The 2013 Asian Forum on Graphic Science, 6pages in DVD, Aug.2013

Conference Papers (Domestic)

(1)高橋彰、阿部浩和,回転視影絵認識テスト(MST)の開発とその評価,日本図学会学術講演論文集,2013年度春季大会,2013年05月

(2)福井美弥、阿部浩和,産業遺産施設への来訪者のブログ記事による共起ネットワーク図の図的解釈,日本図学会学術講演論文集,2013年度春季大会、pp61-64,2013年05月

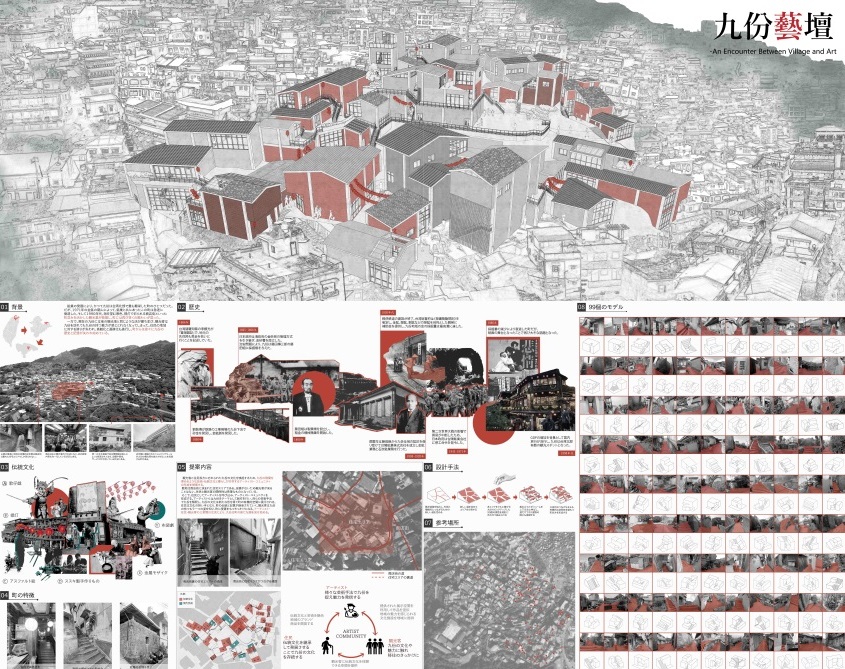

(3)李ロウン、阿部浩和, アート活動による工場地区再生の現状と活用実態,日本建築学会大会学術講演梗概集,No 7448, pp963-964, in DVD,2013年08月

(4)福井美弥、阿部浩和,近代化産業遺産の保存活用施設における来訪者の意識把握に関する研究,日本建築学会大会学術講演梗概集,No.7166, pp331-332, in DVD,2013年08月

(5)小谷雅人、阿部浩和,OECD Indicatorsの13指標を使った地方都市のコンパクトシティ評価,日本建築学会大会学術講演梗概集,No 7482, pp1039-1040, inDVD,2013年08月

(5)林恭平、安福健祐、阿部浩和,歴史的社寺庭園の見学ルートに見られる場面展開の記述法,日本図学会秋季大会学術講演論文集, pp1039-1040, inDVD,2013年08月

(5)牧真太朗、安福健祐、阿部浩和,ウォークスルー時の空間の遮蔽構造変化の定量化 ―コーリン・ロウの虚の透明性についての考察―,日本図学会秋季大会学術講演論文集, pp1039-1040, inDVD,2013年08月

(6)安福健祐, “VR技術を用いた群集流動のインタラクティブ可視化,” 日本図学会2013年度秋季大会(盛岡)学術講演論文集, pp.67-70, 2013.11

(7)安福健祐, “マルチエージェントシステムによる群集行列歩行の再現,” 日本建築学会大会学術講演梗概集E-1, pp.599-560, 2013.8

(8)安福健祐, “ウォークスルーシステムによる歩行経路に沿った視野空間変化の3次元分析,” 日本図学会2013年度春季大会(兵庫)学術講演論文集, pp.77-82, 2013.5

Grants

(1)安福健祐、スケーラブルな避難解析システムの開発と大規模避難の可視化, 科研費・若手研究B(代表者),2012~2014年

(2)阿部浩和、シビアな環境汚染除染後のブラウンフィールド問題とリスクコミュニケーションの課題,科研費・基盤研究B(代表者),2013~2015年

(3)阿部浩和、シビアな環境汚染除染後のブラウンフィールド問題と地域再生に関わる基礎的研究。大林財団研究助成(代表者)、2013年度

(4)義久智樹,科学研究費補助金,若手研究(A)(代表者),次世代オンデマンド型視聴形態のためのコンテンツ配信方式,2011年4月~2015年3月

(5)義久智樹,科学研究補助金.挑戦的萌芽研究,(代表者),再生途切れのない没入型コンテンツの放送型配信に関する研究,2011年4月~2014年3月

Books

(1)Tim Dixon, Noriko Otsuka, Hirokazu Abe,THE ROUTLEDGE COMPANION TO URBAN REGENERATION,Michael E. Leary and John McCarthy edited, Routledge,ISBN,978-0-415-53904-3 (hbk),2013.11.

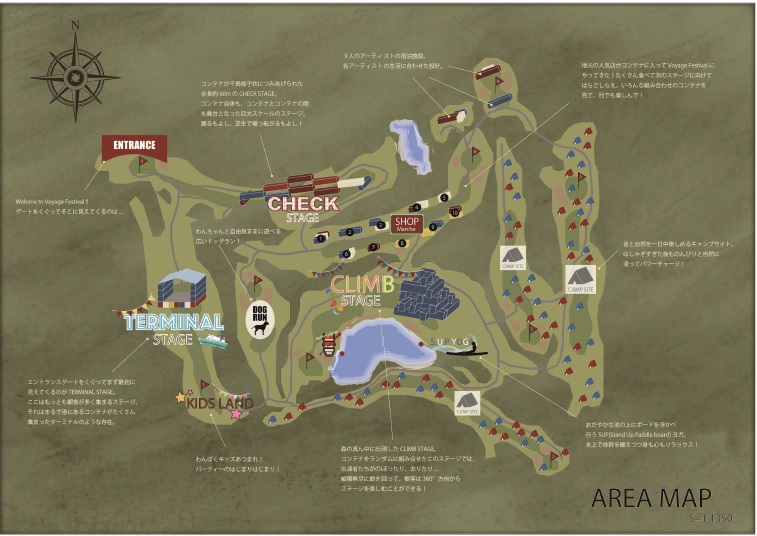

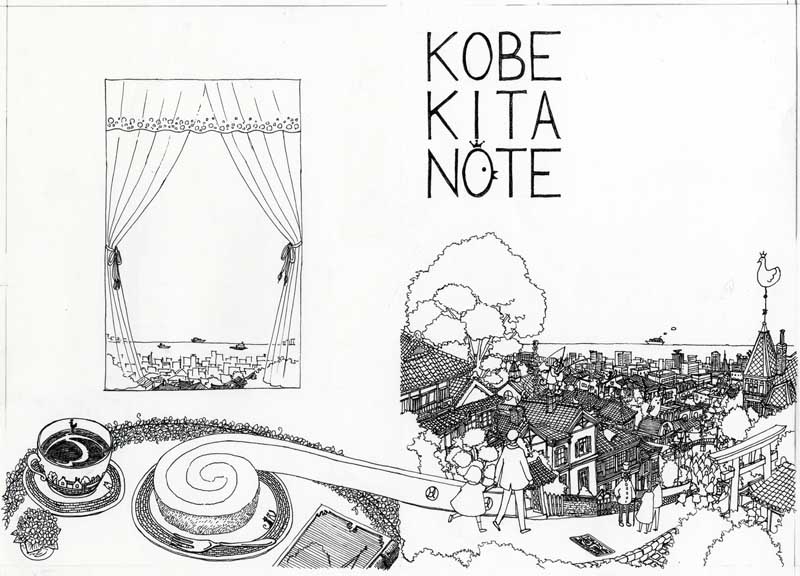

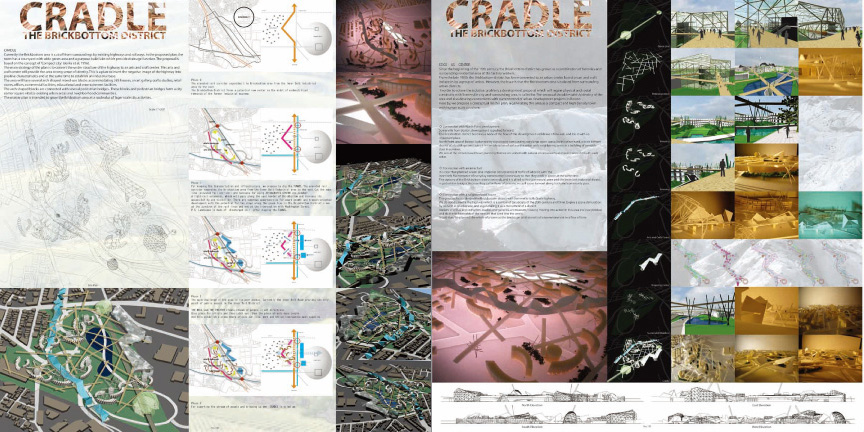

Projects

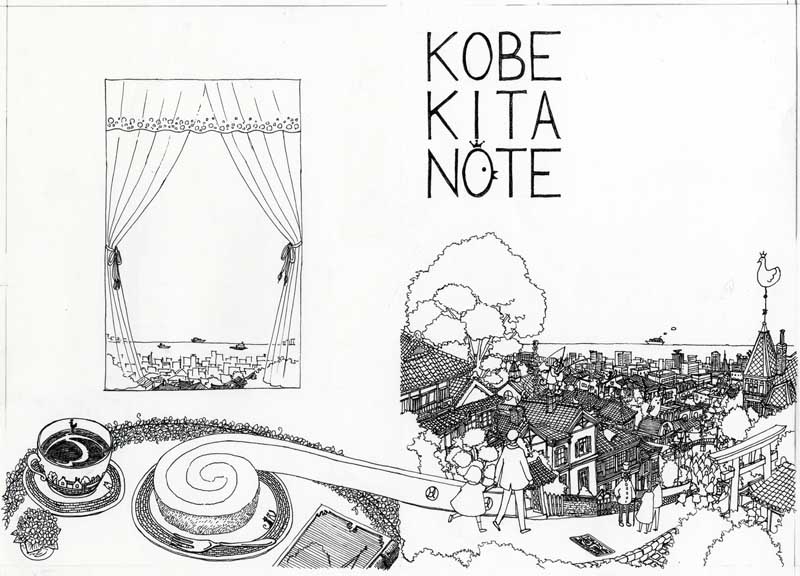

(1) " KITANOTE " 岡崎沙織、高橋彰、一色暁生、濱野真由美、阿部浩和、吉岡聡(北野・山本地区をまもりそだてる会へ提供)

" KITANOTE " (北野・山本地区をまもりそだてる会へ提供)

Doctorial Thesis

(1) 高橋彰, " 都市再生にかかわる日英のブラウンフィールド対策に関する研究 " , 2013年度博士論文,2013.9

(2)羅羽哲, " 大邱市旧市街地に残存する都市型韓屋と細街路空間の保存に関する研究 " , 2013年度博士論文,2013.9

(3)福井美弥, " 産業遺産施設の保存活用にかかわる事業主体の役割と評価に関する研究 " , 2013年度博士論文,2014.3

(4)服部邦比古, " 官民連携による都市開発事業と事業化段階における合意形成に関する研究 " , 2013年度博士論文,2014.3

Master Thesis

(1) 牧真太朗, " 建築空間における遮蔽構造変化の視覚特性に関する研究ーコーリンロウの虚の透明性についての考察ー " , 2013年度修士論文,2014.2 - <日本建築学会優秀修士論文賞受賞>

(2)LEE LOWOON, " 産業衰退地における創造的活動による地域活性化に関する研究 " , 2013年度修士論文,2014.2

(3)YE JUNGWOO, " 重要伝統的建造物群保存地区の町並印象評価と来訪者・住民の認識に関する研究-富田林市寺内町を事例として- " , 2013年度修士論文,2014.2

Undergraduation Thesis

(1)西尾俊輝, " 都市型複合施設内広場における人の利用行為に関する研究 " ,2013年度卒業研究、2014.2

(2)松本拓弥, " 建築物の通過・透過性能の評価に関する研究 " ,2013年度卒業研究,2014.2

(3)矢吹和也, " 独立住宅における平面図の形態が空間印象におよぼす影響に関する研究 " , 2013年度卒業研究,2014.2

(4)和田一馬, " 建築物のファサードデザインと形態の表象化に関する研究 " , 2013年度卒業研究,2014.2

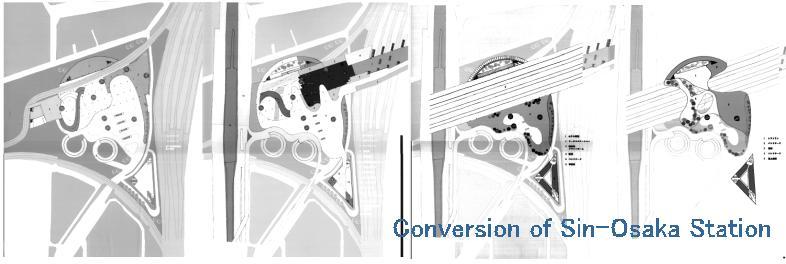

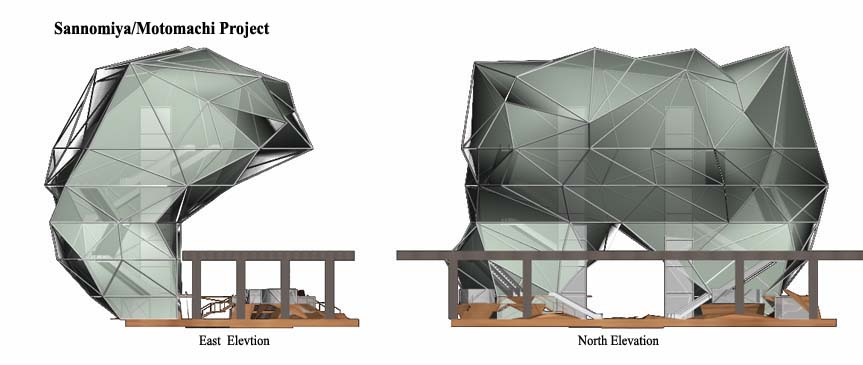

(5)SHAN XIAOTONG, " 建築コンバージョンにおける形態構成に関する研究 " , 2013年度卒業研究,2014.2

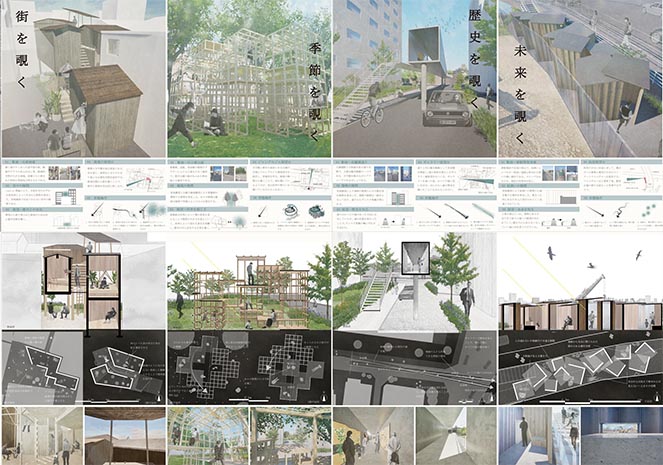

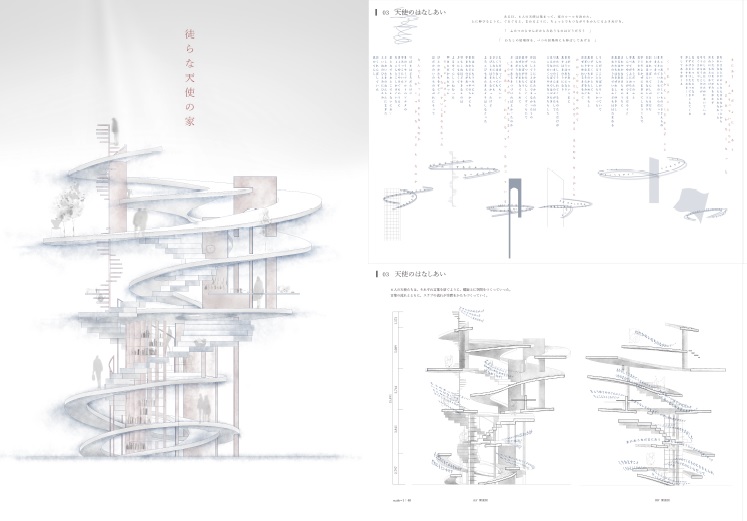

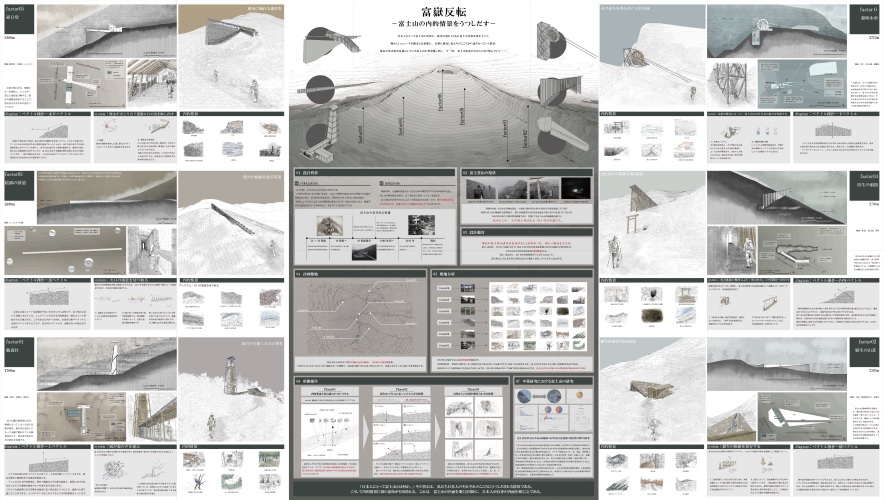

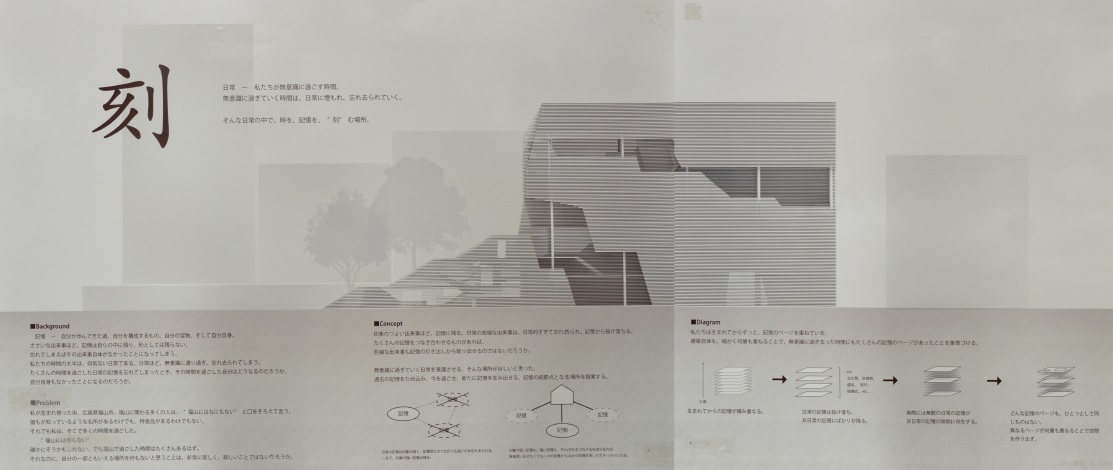

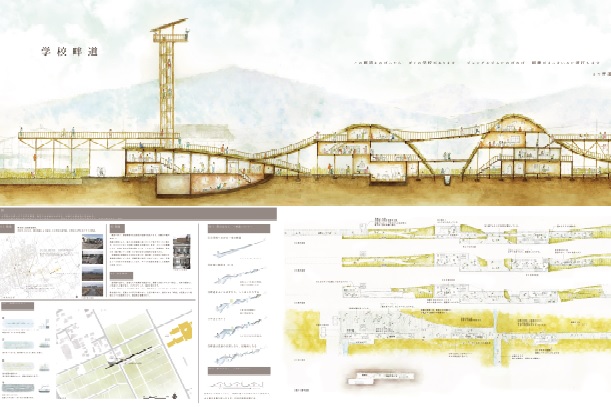

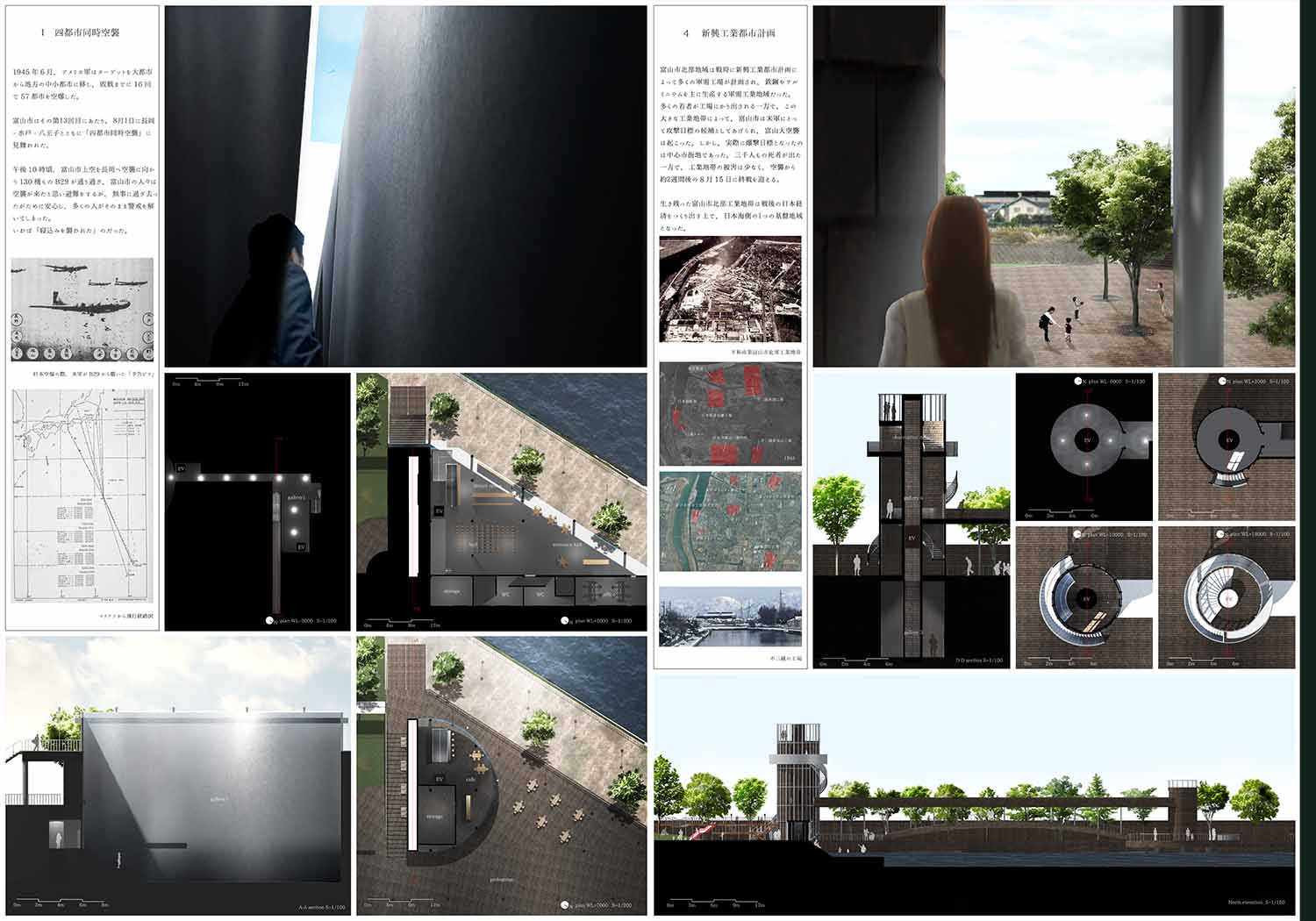

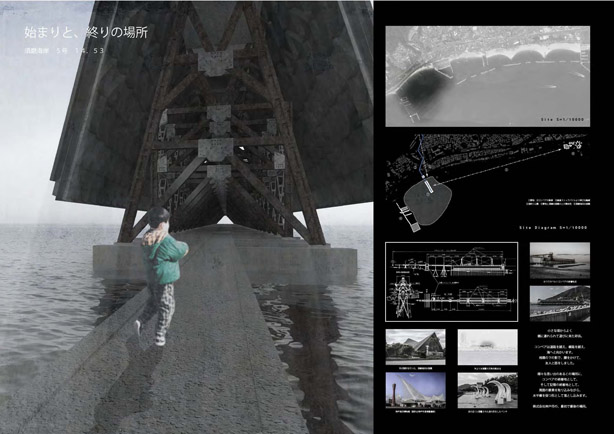

Diploma Design

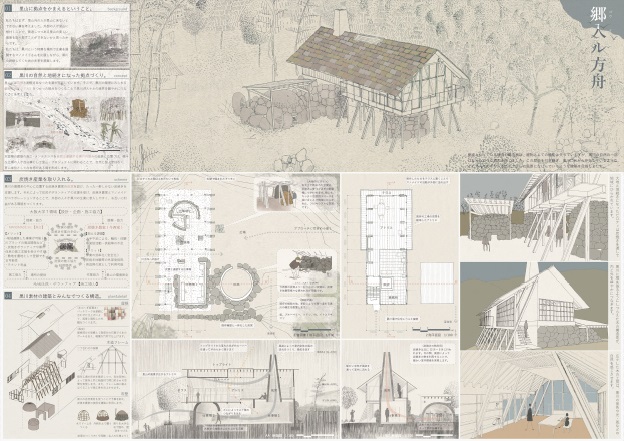

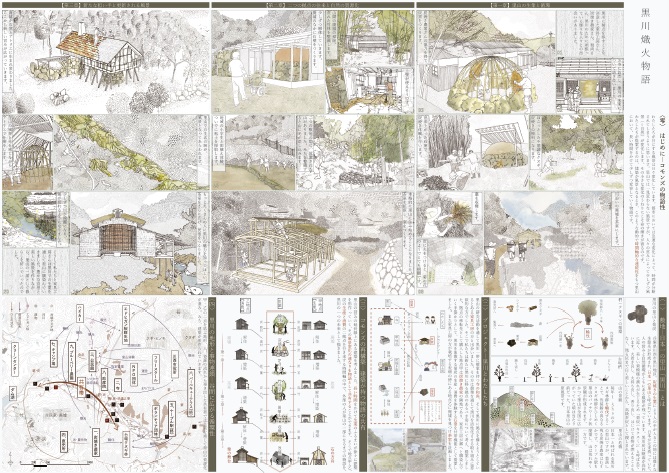

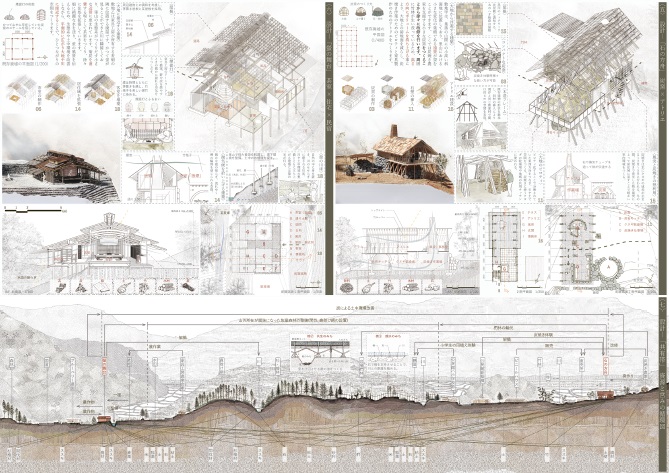

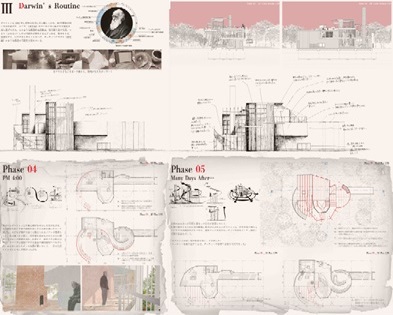

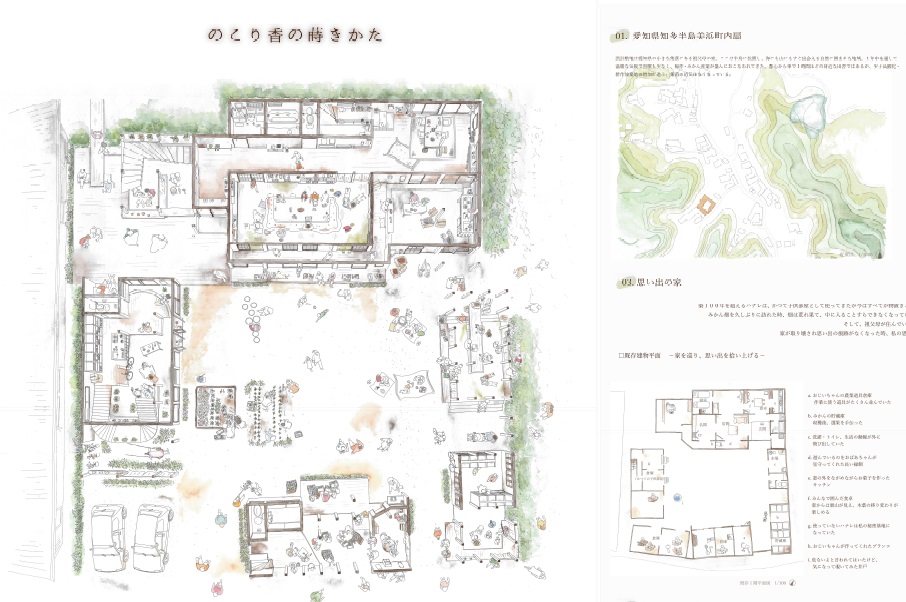

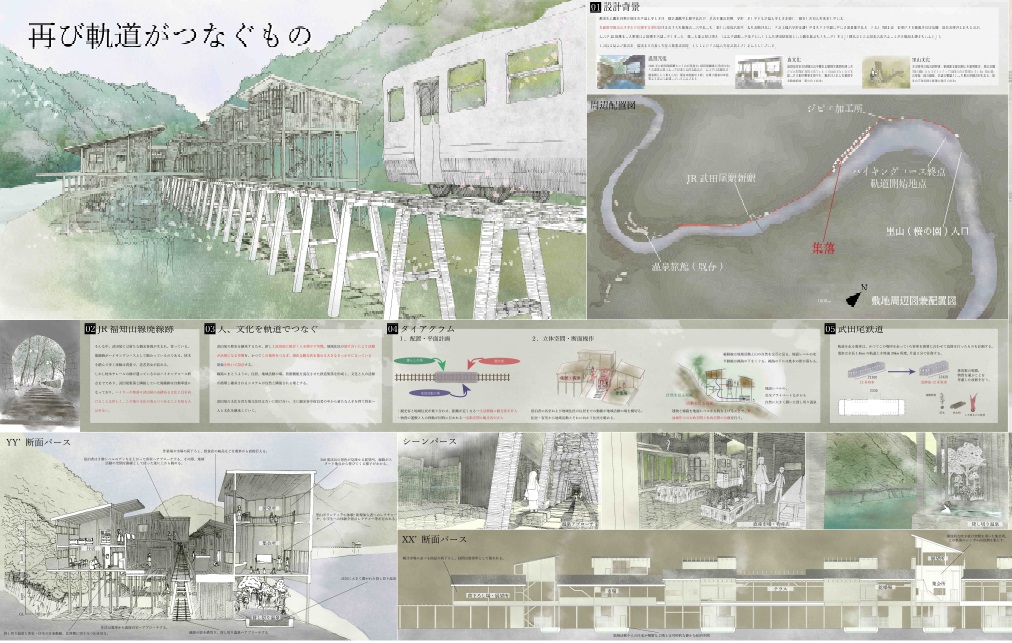

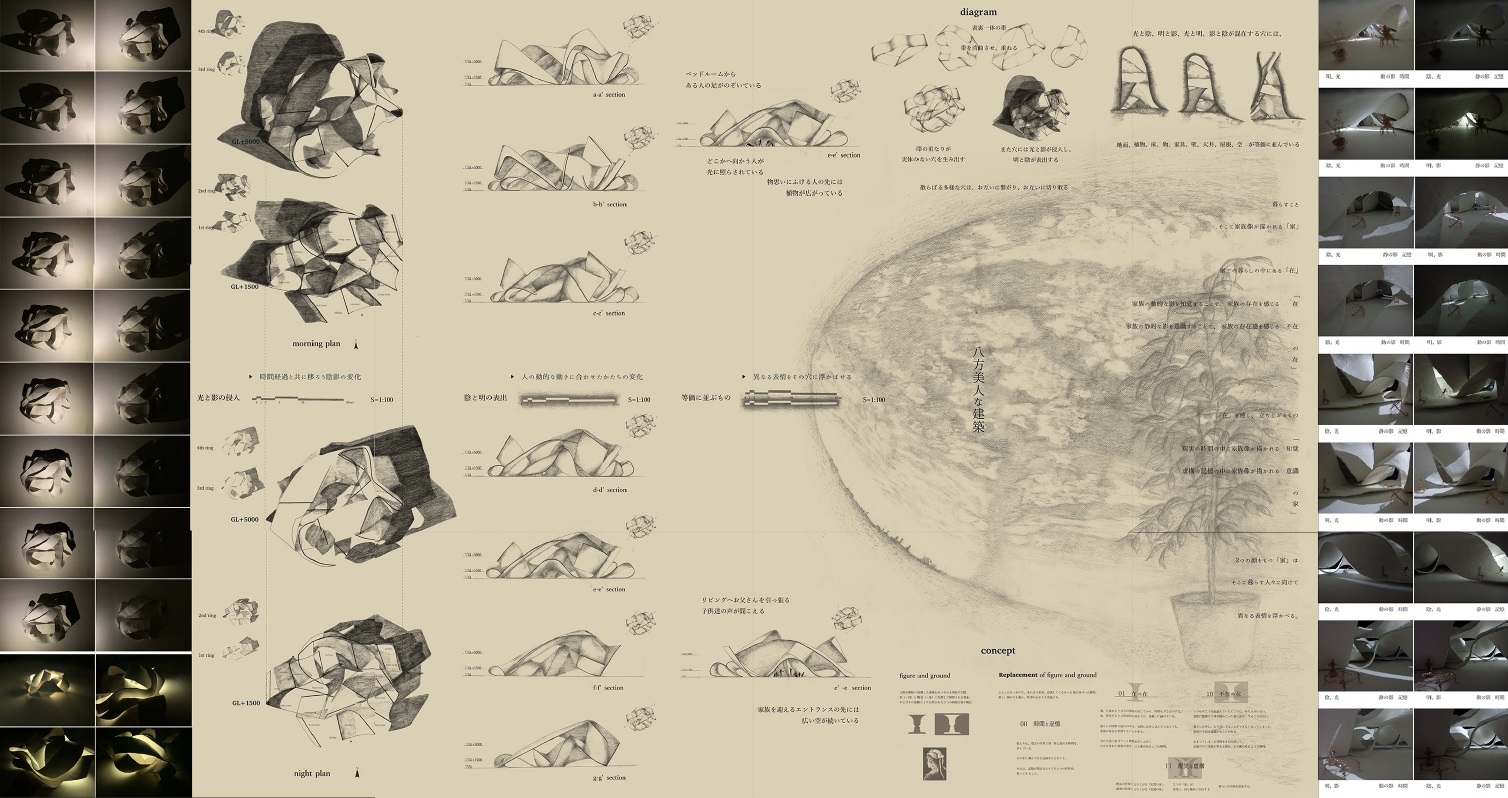

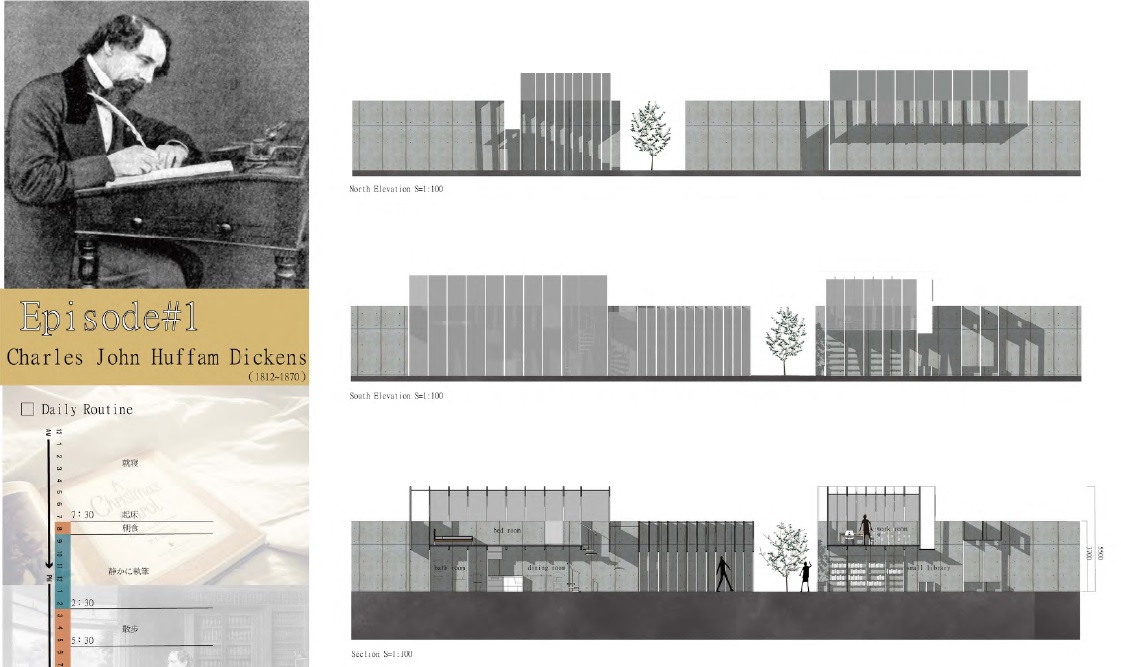

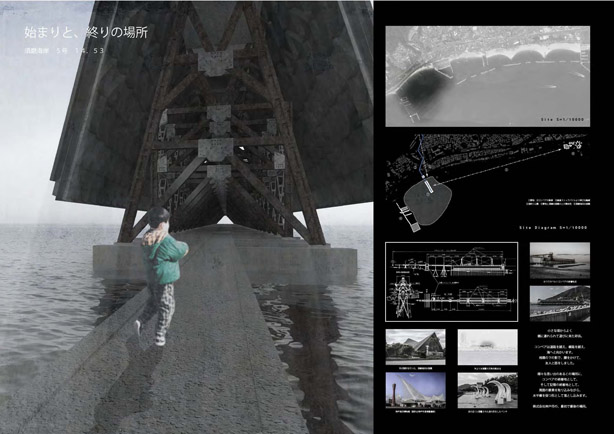

(1)矢吹和也, " 『14.53』―5つの記憶の物語― " , 2013年度卒業設計 最優秀賞受賞

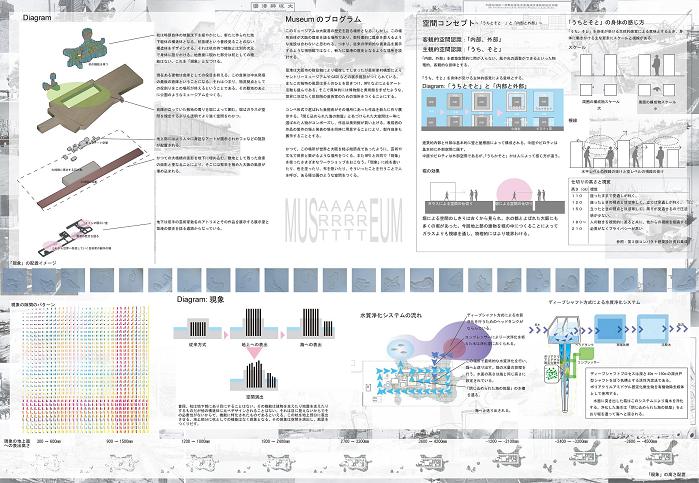

この作品は日本の高度経済成長を支えてきた産業遺構を作者の既知体験をもとに形象化したもので5つのエピソードによって語られている。1つ1つは点として独立した断片的な風景であり、作者はおそらくその断片に潜む異物感が何を意味するのかを知らずに幼年期を過ごしたであろう。この作品ではその断片を機能を持たないフォリーとして形態化することで、建築空間の中に昇華している。冒頭に見られる膨大なスナップショットとそれに続く5つのエピソードで語られるモノクロームの世界は作者自身の個人的な詩的表象として、或は人々の記憶の集積として、儚くも美しい。しかしやがて一連の異なる断片を線で繋いだ時、それがある1つの意図をもつ企みであったことに気づかされる。すなわちこれまで馴染んできた断片は14.53kmの巨大なベルトコンベアの軌跡として姿を現すことになる。これはかつて株式会社神戸市と呼ばれ、山を削り、海を埋め立てて広大な敷地を造成するために用いられた産業装置であり、作者自身が生まれ育ったニュータウンを築いたマザーマシンであり、同時に緑豊かな自然を破壊した象徴ででもあった。しかし今はその全容を見ることはできない。その功罪は善悪の彼岸にある。そしてこの作品は我々がすでに忘れてしまった過去の輝かしい栄華と取り返しのつかない過ちを見つめ直す黙示録でもある。

"『14.53』―5つの記憶の物語―", 2013年度卒業設計 最優秀賞受賞

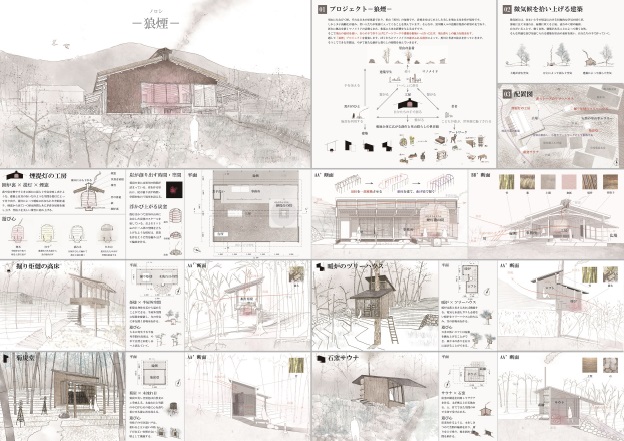

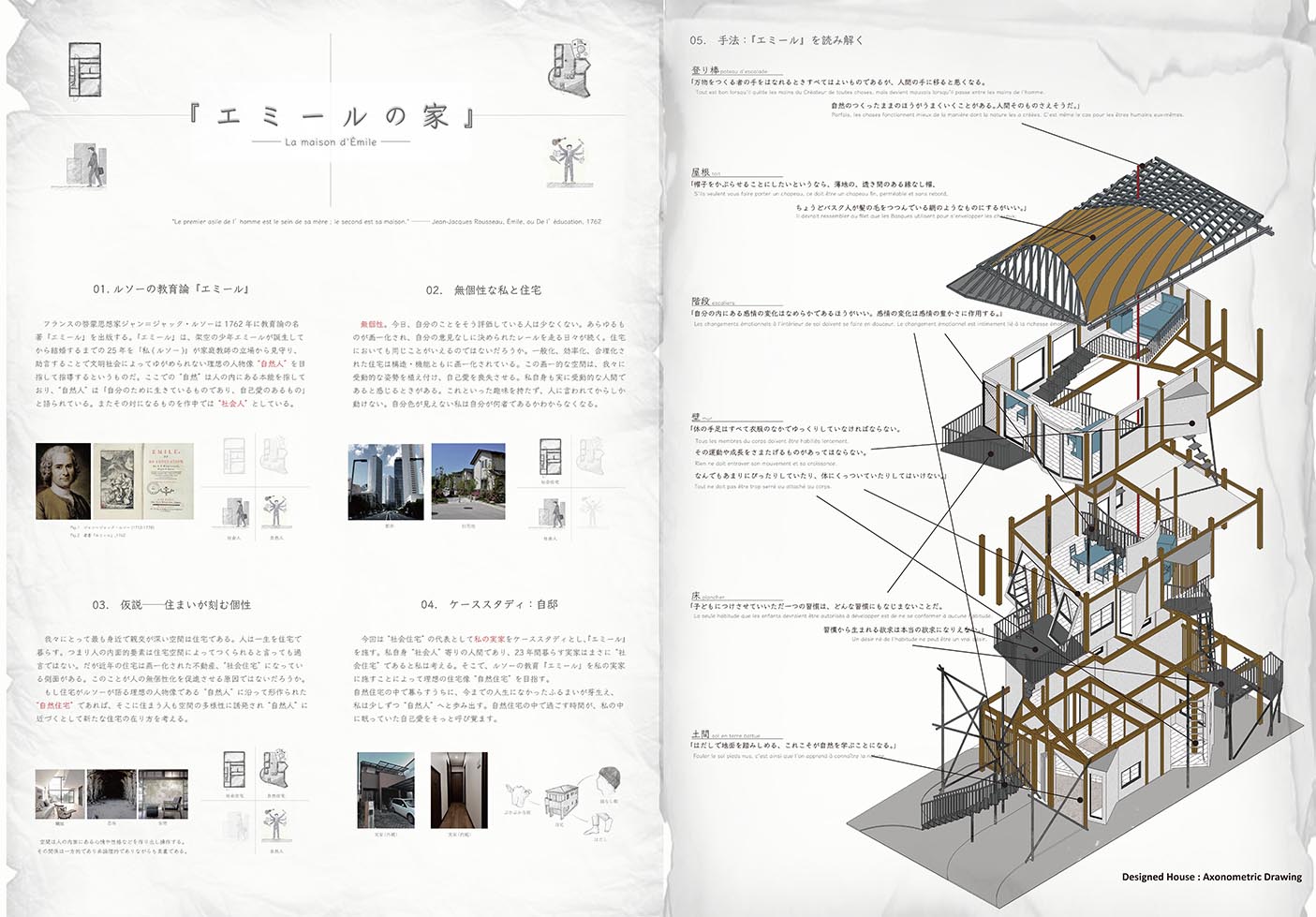

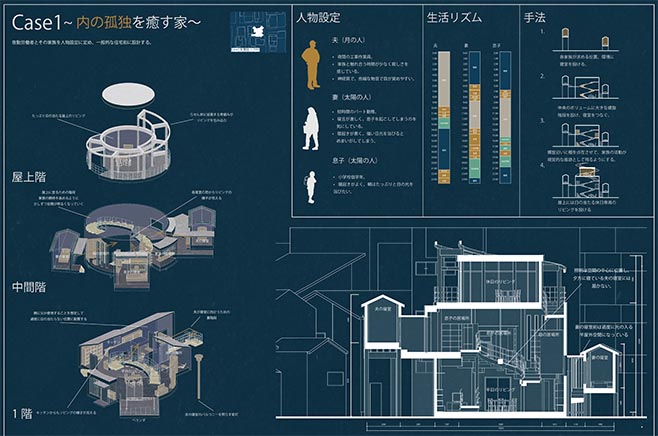

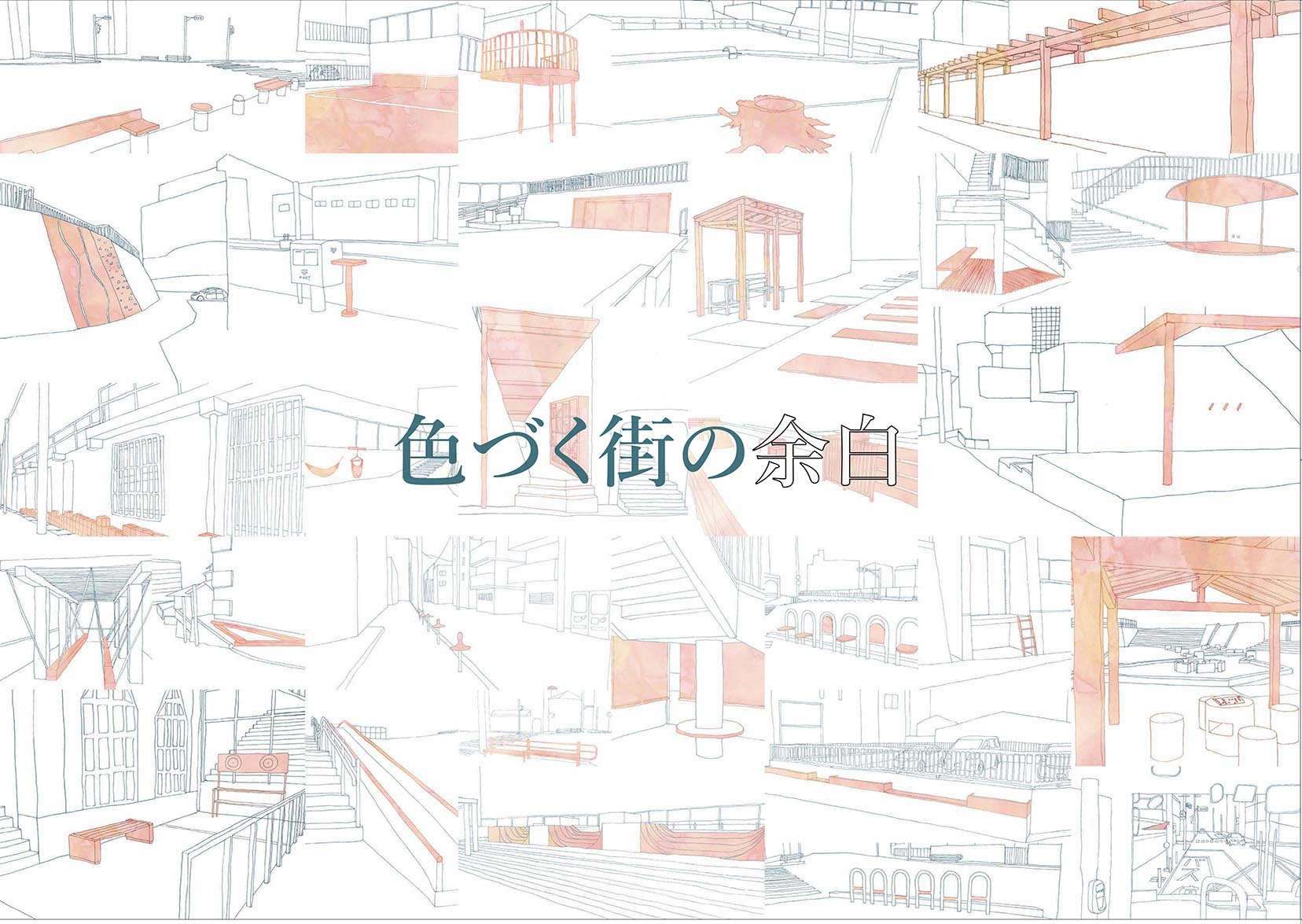

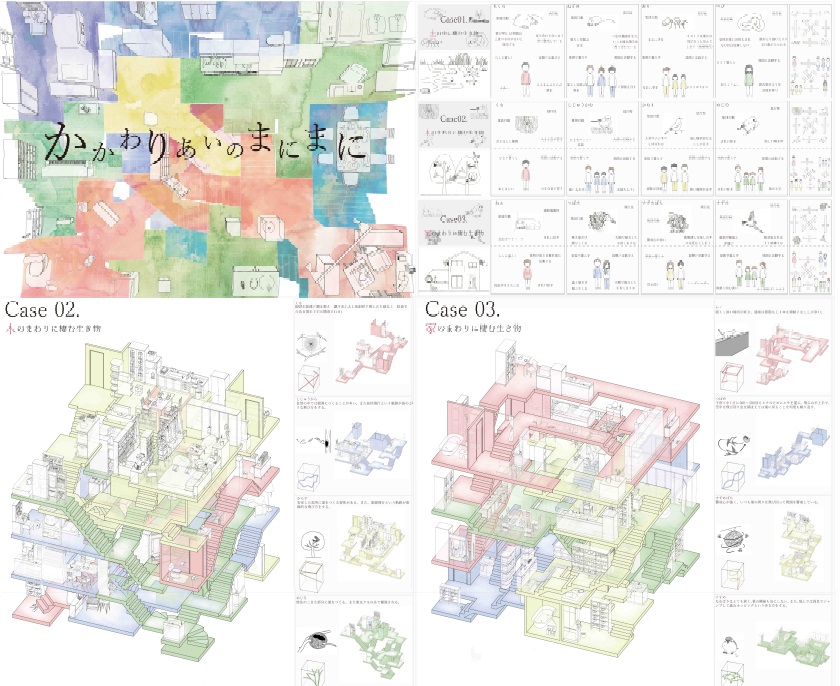

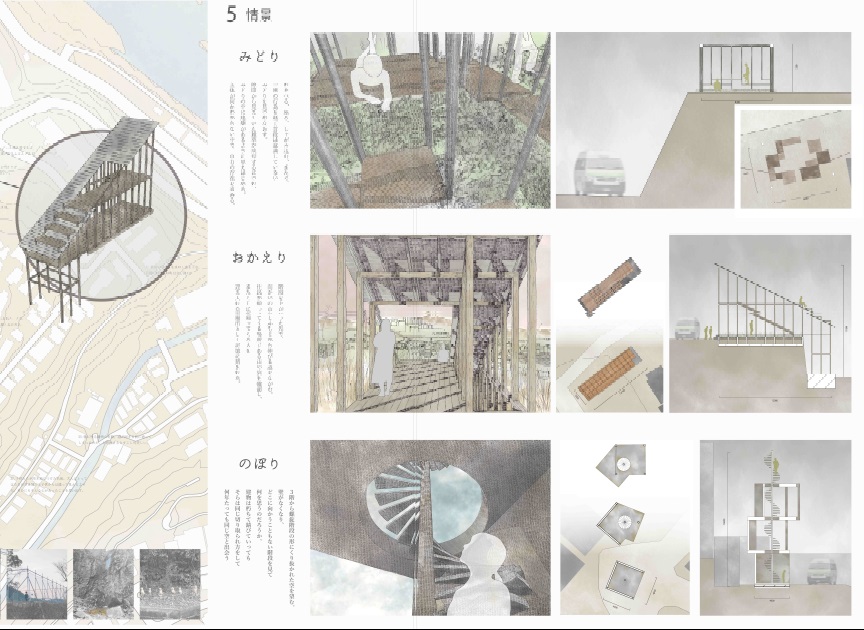

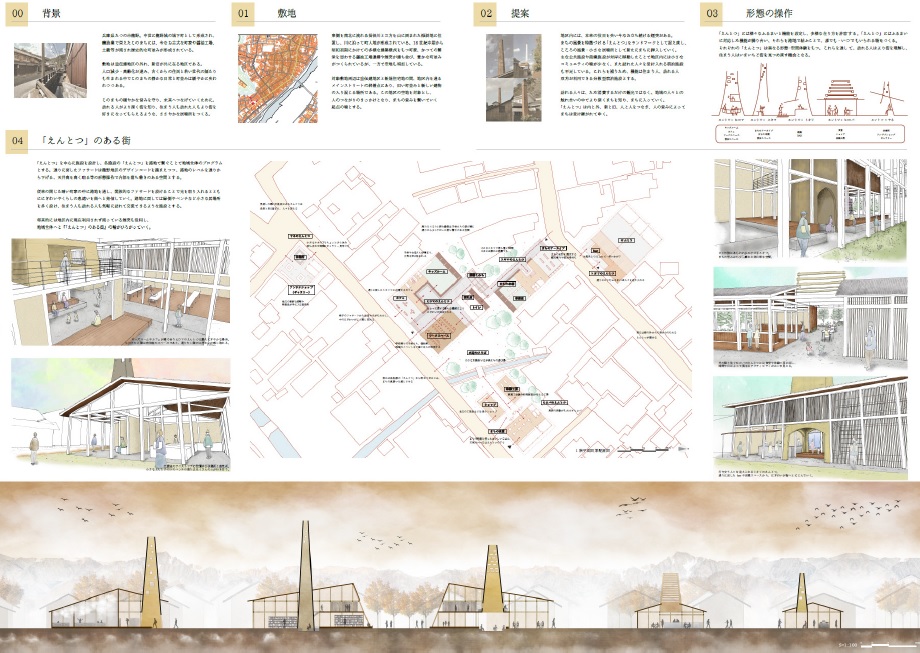

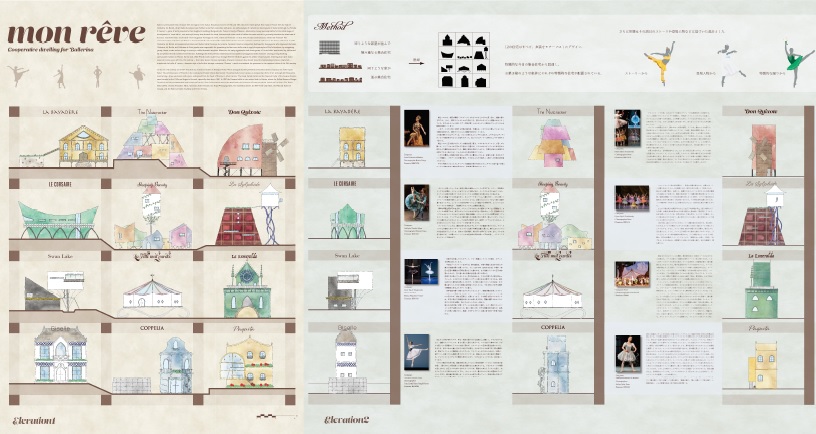

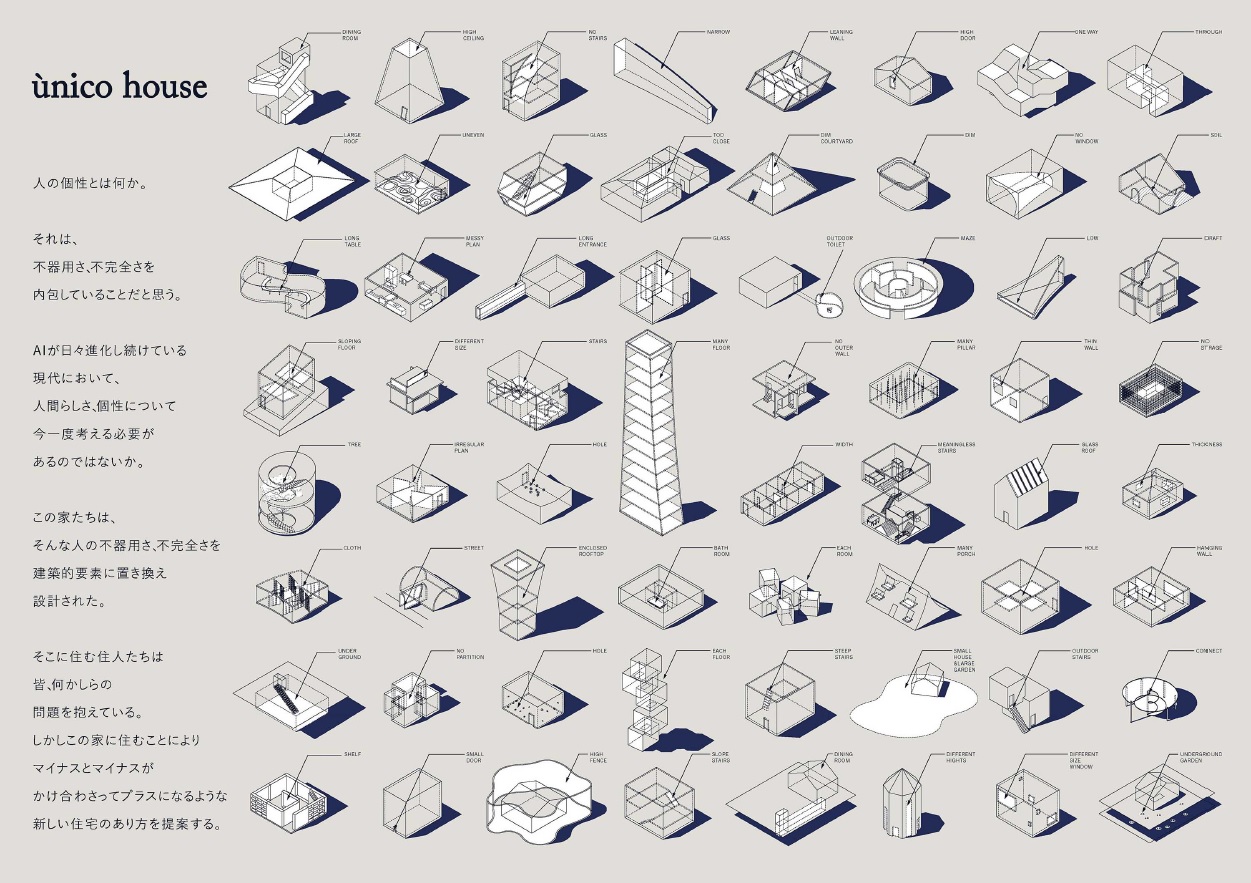

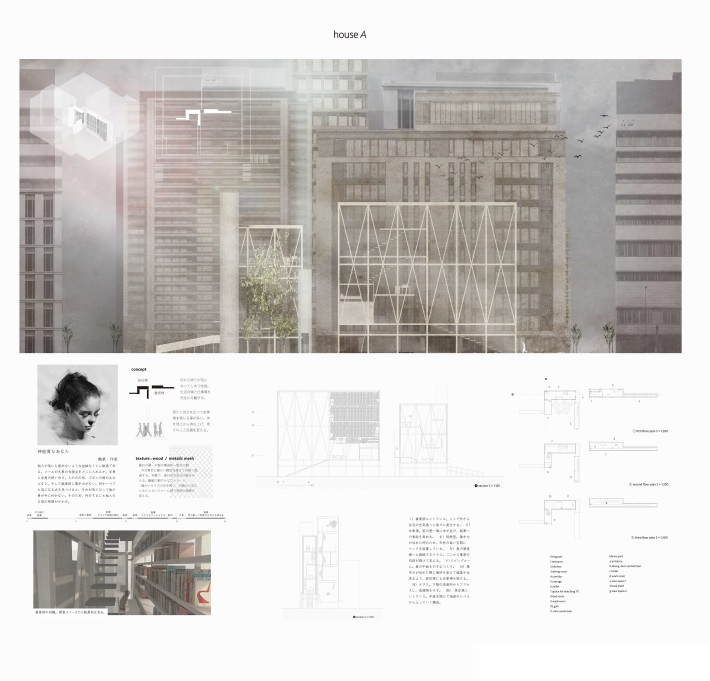

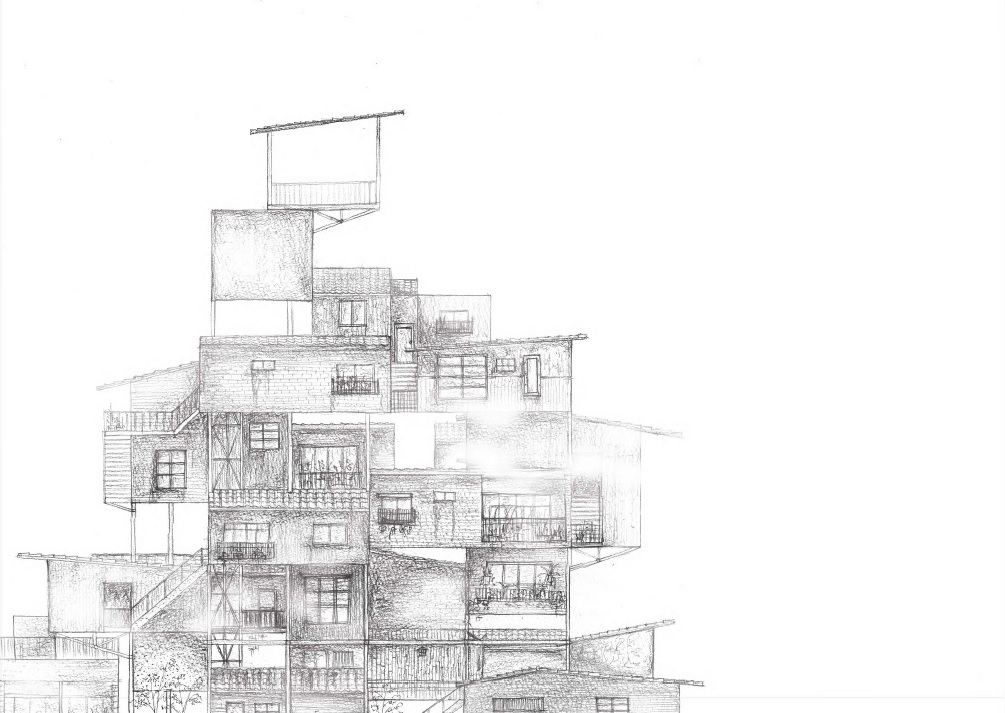

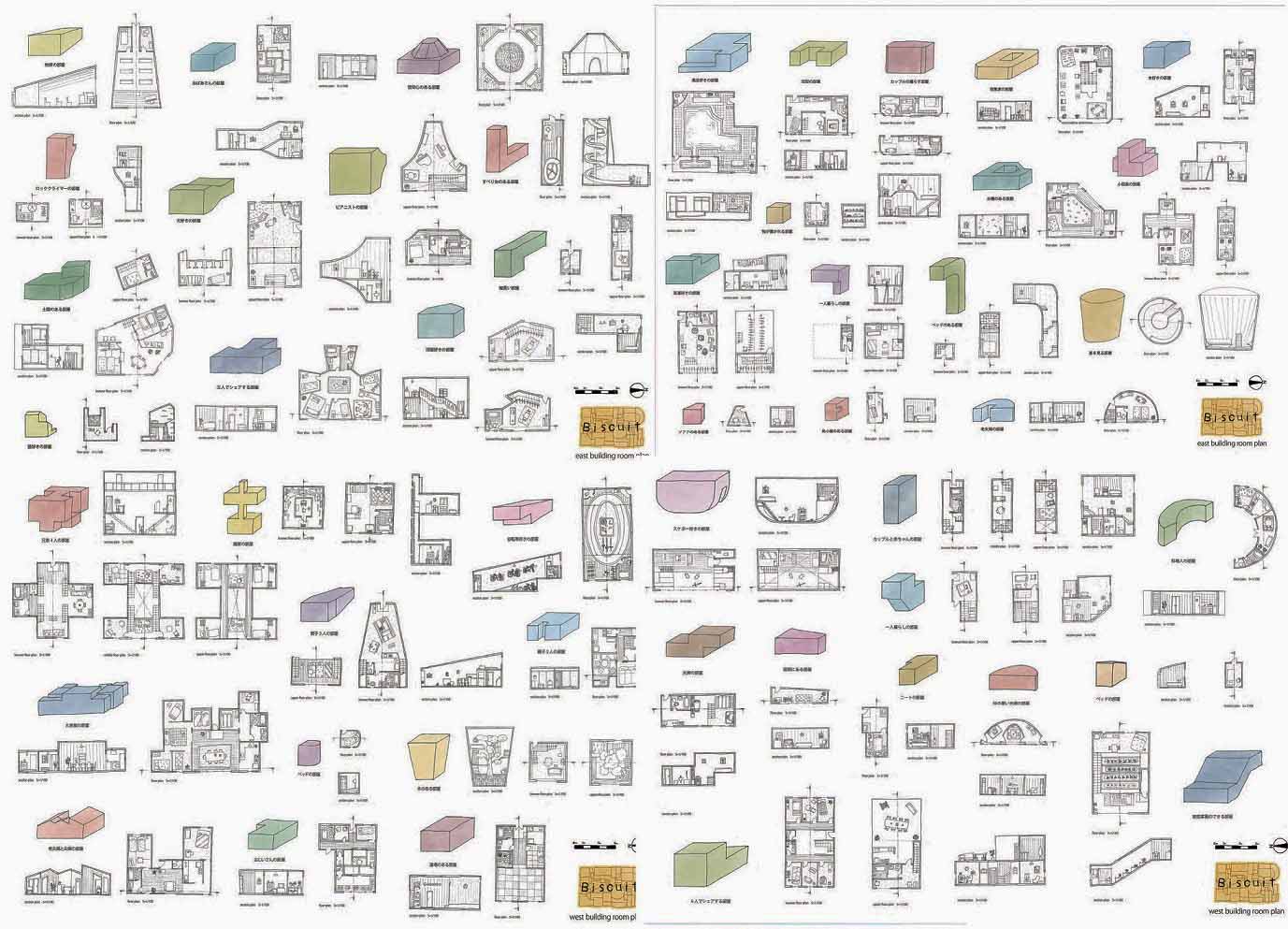

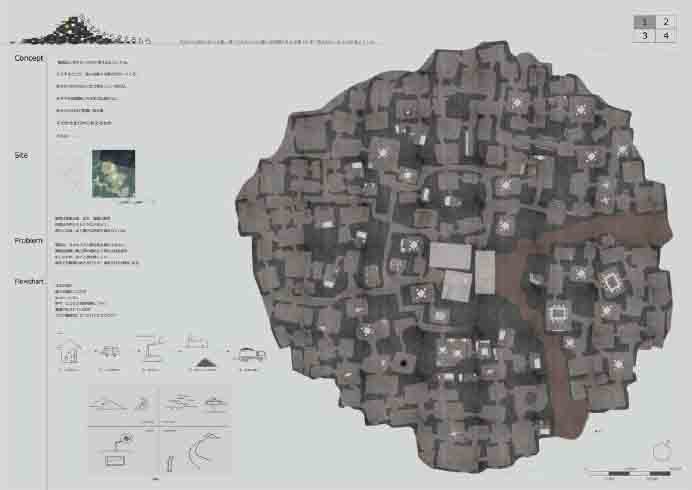

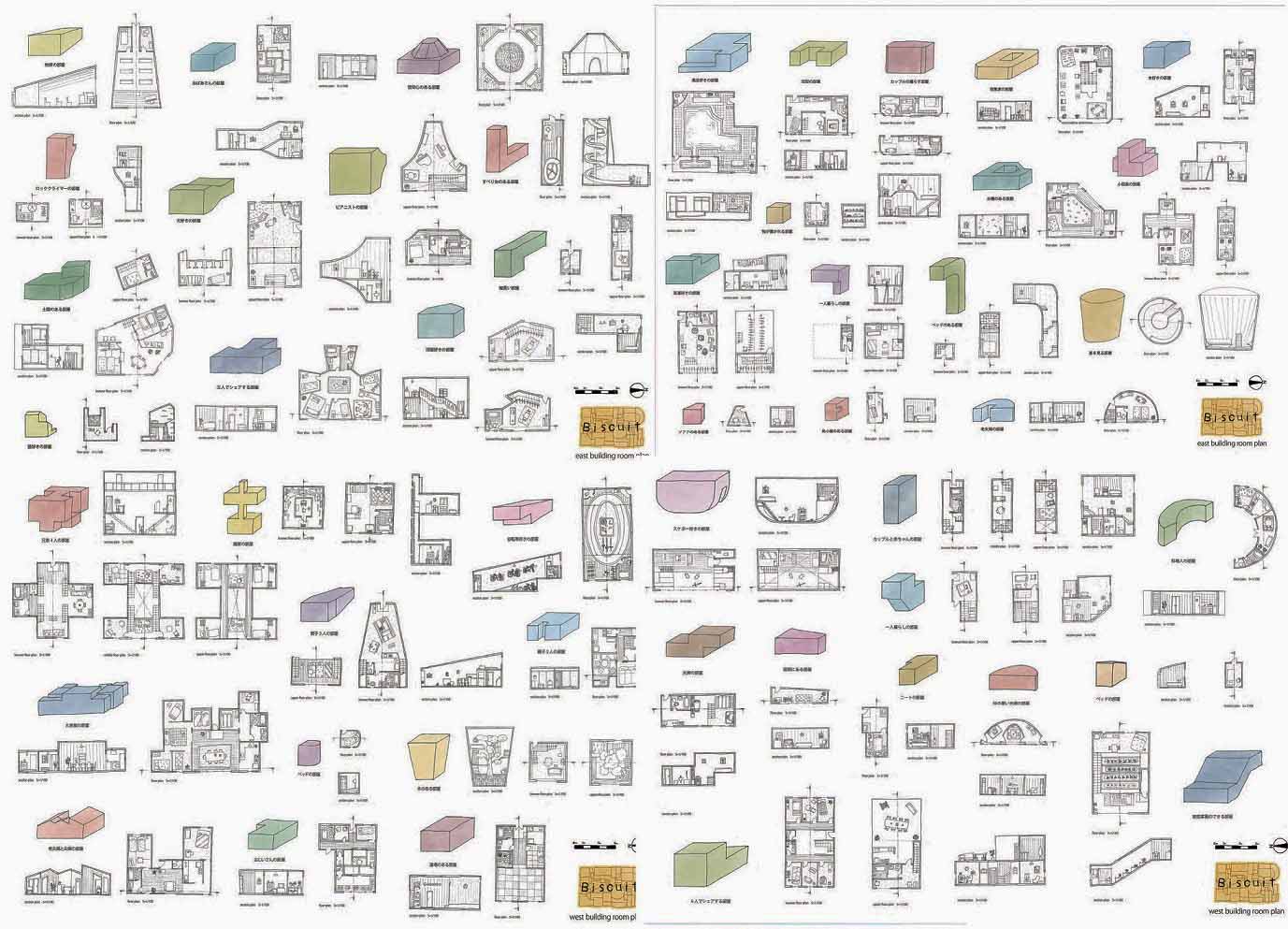

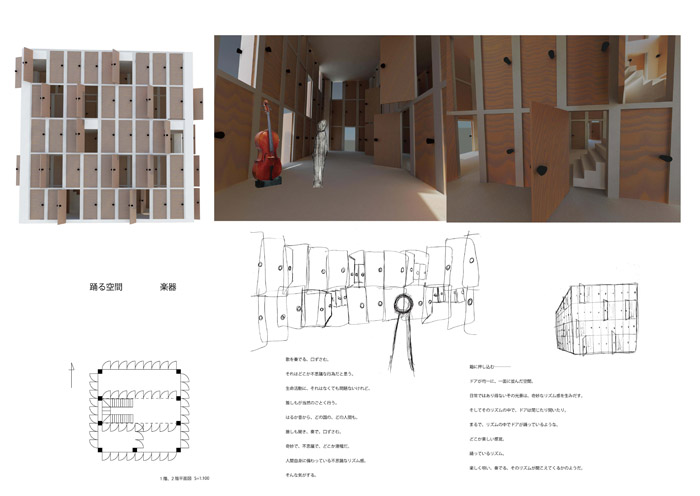

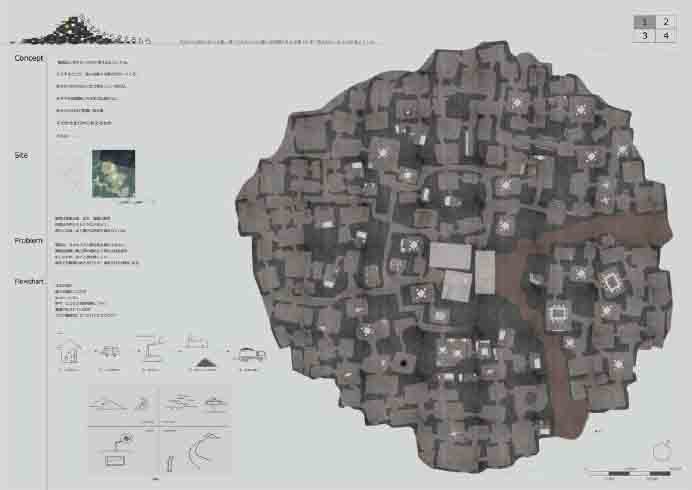

(2)和田一馬, " BISCUIT " , 2013年度卒業設計 優秀賞受賞

この作品は独特の形態を持つ居住空間が集積した集合住宅の提案である。ここでは画一化された規格が支配する一般の集合住宅とは異なり、モザイク状に散りばめられた集積にはそこで暮らす住民たちの生活が生き々々と描かれていて好感が持てる。全体構成も緻密に計画配置され建築造形として極めて秀逸である。また繊細な色使いと丁寧な表現は高く評価したい。ただ作者は何故この住宅を提案したのか、この設計をするに至った動機が語られていない。現時点では個々の住宅におけるアクティビティを個別に示すだけにとどまっており、このような集合体においてしかも個性的な住民たちが織り成す数えきれないハプニングやドラマは語られていない。たとえば猫好きの家の猫が水槽のある家の魚を食べてしまうことや、星を眺める部屋に信仰心の熱い住民が訪ねてくることがあるかもしれない。人と人の触れ合いの中にこの作品の本当の価値があるように思う。論理的でフィジカルな説明よりはむしろ少し非現実的ではあっても少しだけ人のこころを動かす無数の小さなストーリーが加わることでこの作品は飛躍的に良くなると思われる。

"BISCUIT", 2013年度卒業設計優秀賞受賞

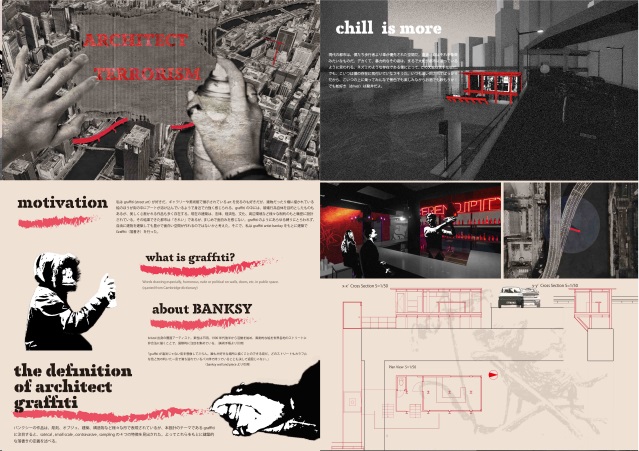

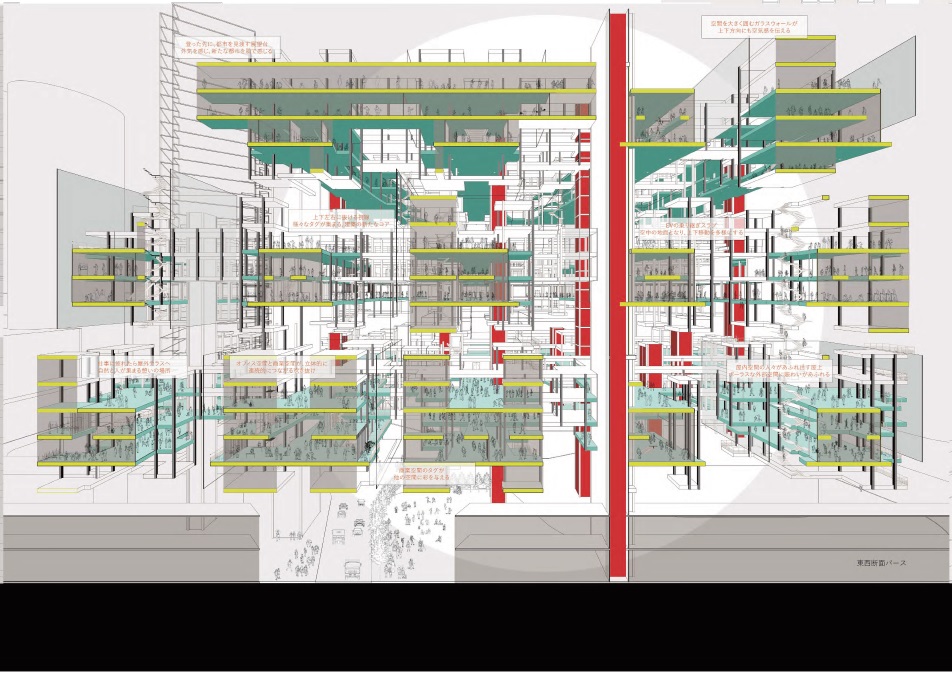

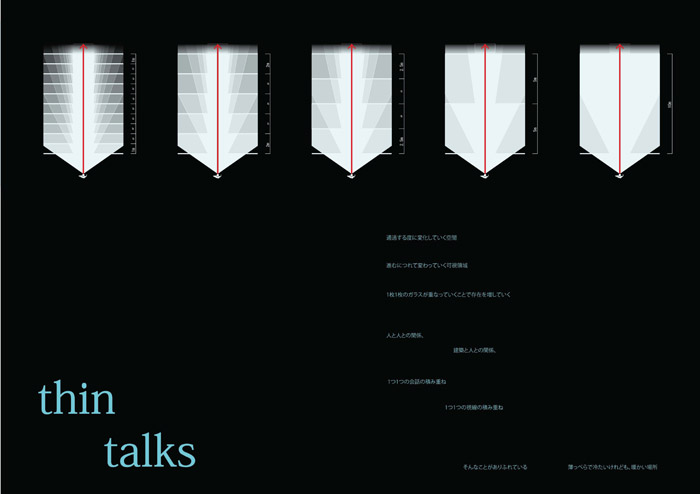

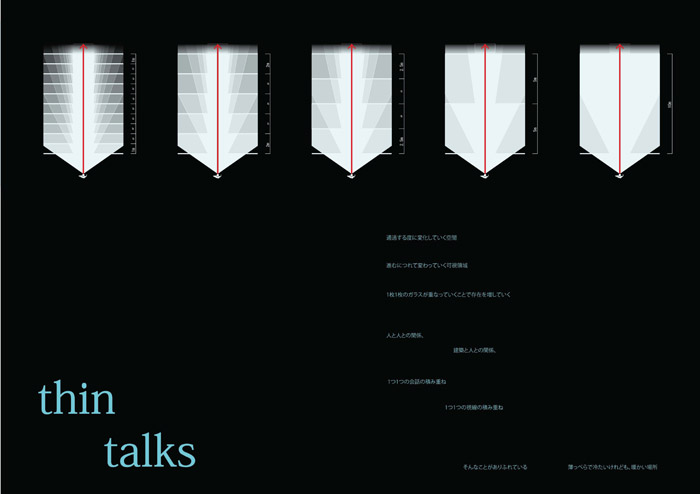

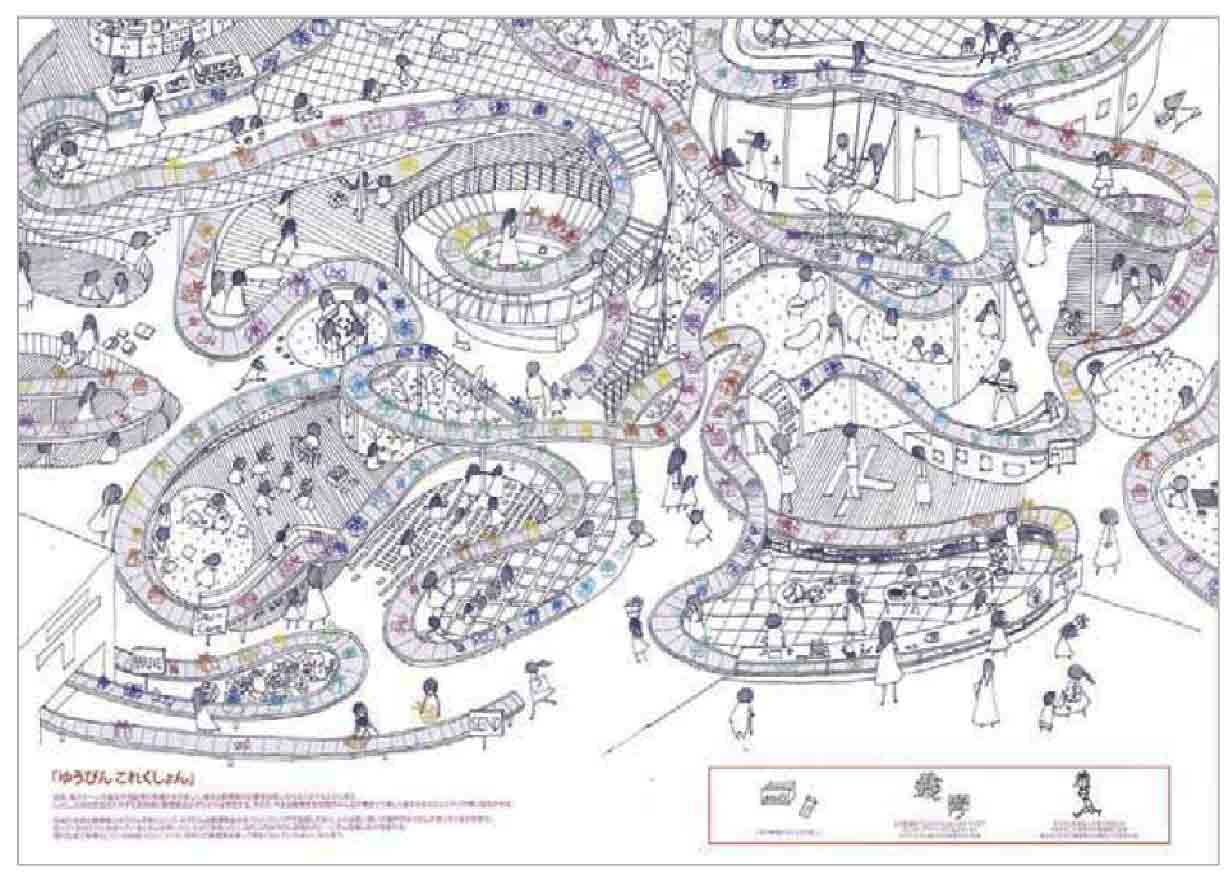

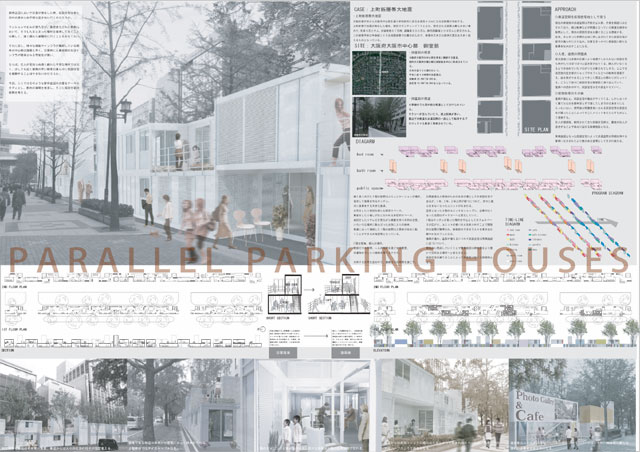

(3)西尾俊輝, " thin talks " , 2013年度卒業設計

この作品は東静岡駅の線路脇の敷地に計画された図書館とシェアハウスの提案である。ここでは平行に配置された無数のスクリーンによって場の深度が定義されており、奥に行くほどその密度が高くなる。積層するスクリーンの透過性と所々に空けられた中庭のリズムが効果的であり、一見シンプルな構成の中に静かな躍動感を与えることに成功している点で高く評価したい。ただ提示された図面にはこの作品の価値を決定する具体的な説明が乏しく、内部のアクティビティと移り変わる空間構成の魅力が見る人に伝わってこない点が極めて残念である。建築は設計者の意図をいかに第三者に伝えるかが重要であり、人のこころを動かすものでない限り実現することはない。今後できればこの作品のもつ空間構成の魅力と内部ディテールの表現を加え、完成度の高い作品に仕上げていただきたい。

"thin talks"

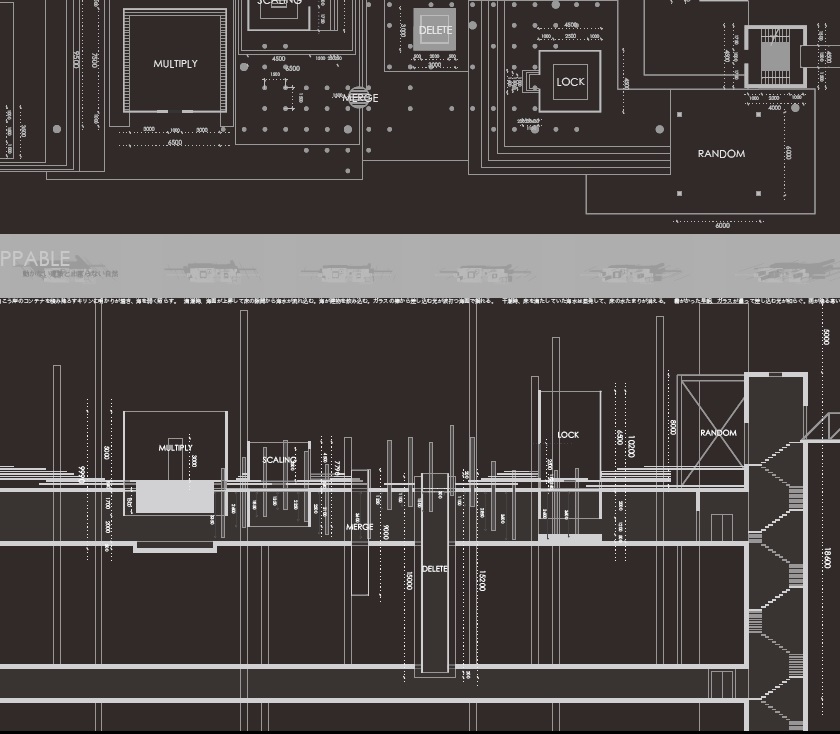

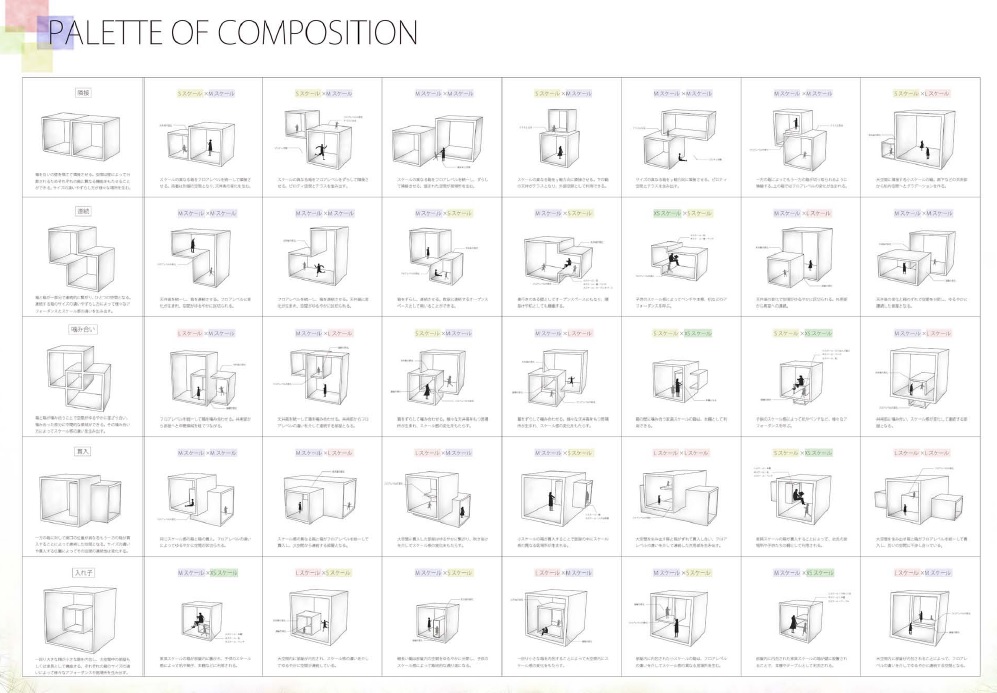

(4)松本拓弥, " 10×10×10の可能性 " , 2013年度卒業設計

この作品は1辺が10mの立方体をベースに建築のアクティビティと表現の可能性を追求したインスタレーションである。我々が実際に建築を設計するときに辿る様々なプロセスでは、モデルやスケッチ、工法、ディテールなどの検討を繰り返し、多くの人との議論を経て最善の解へと収束させることになる。ここではその中の一部として " 形態操作 " だけを取り出し、そのシミュレーション自身を建築作品とするといった意表を突く戦略をとった点で高く評価できる。ただすべての基本となる論理的なプロセスが杜撰であるために十分な収斂ができていない点、使用される語句の形態素解析が不十分である点、共通する制約が不明確な点など、多くの欠陥を内包しておりここで示された10のバリエーションについての信憑性が揺らいでいる。できれば形態操作の動機を再考し、共通の規則と制約を明確化することによって、この実験の価値が高まることを期待したい。

"10×10×10の可能性"

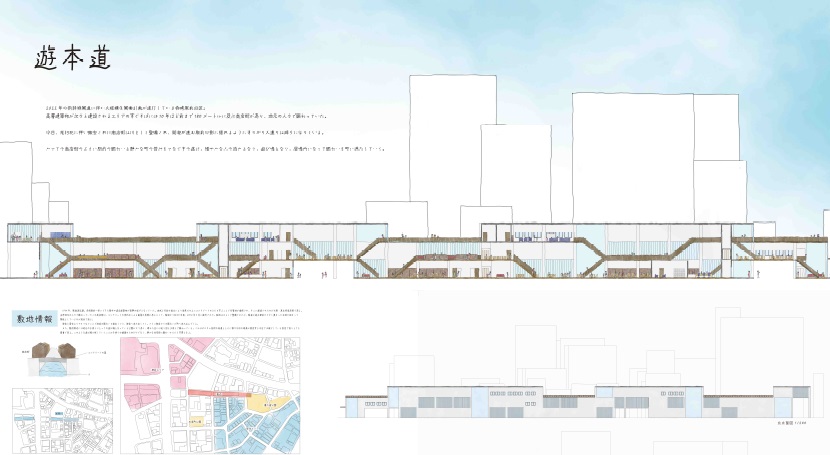

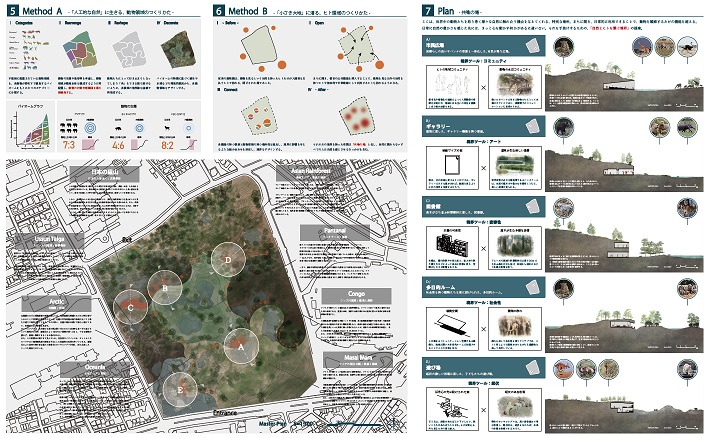

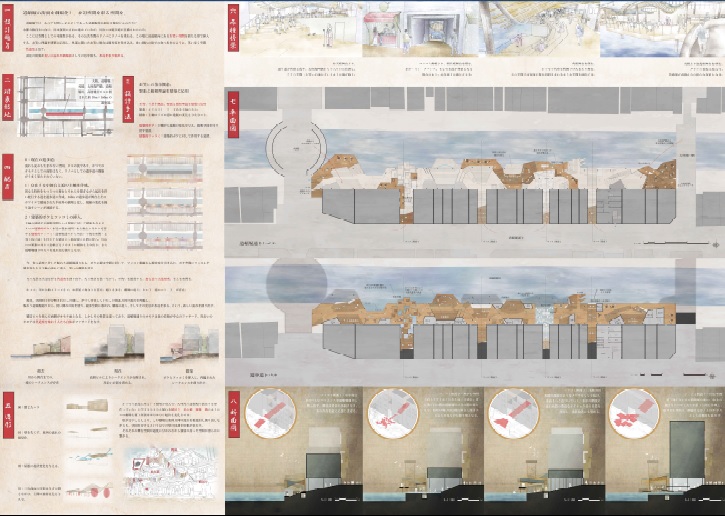

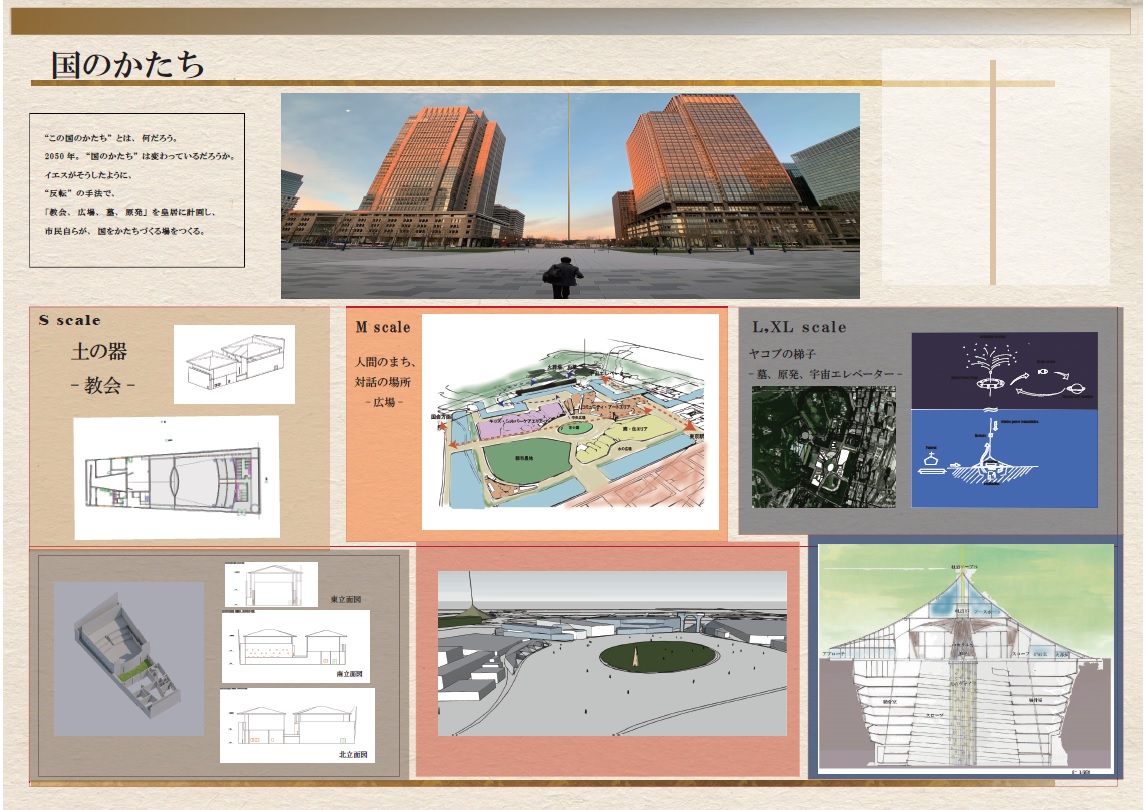

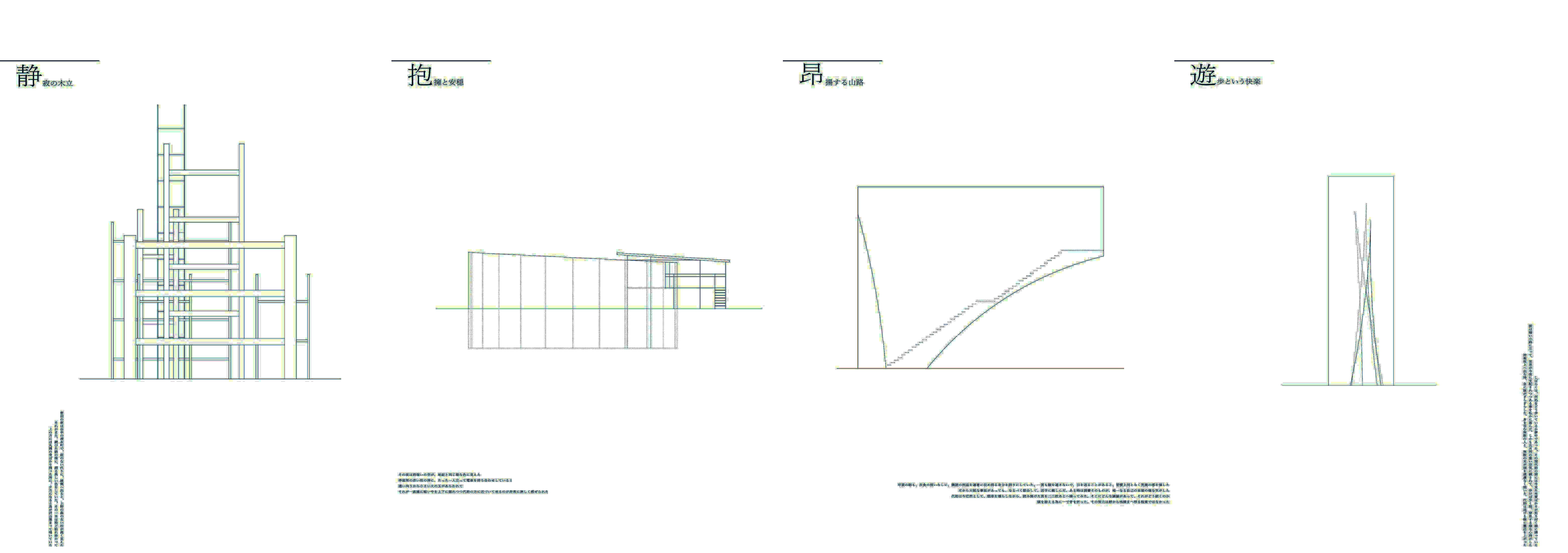

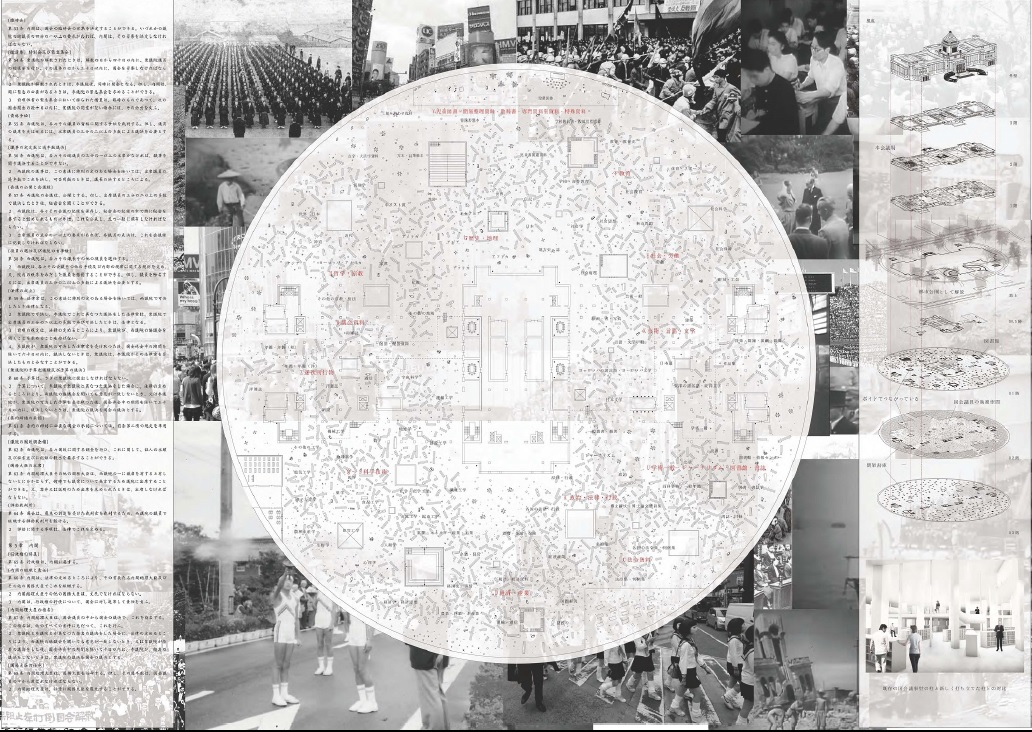

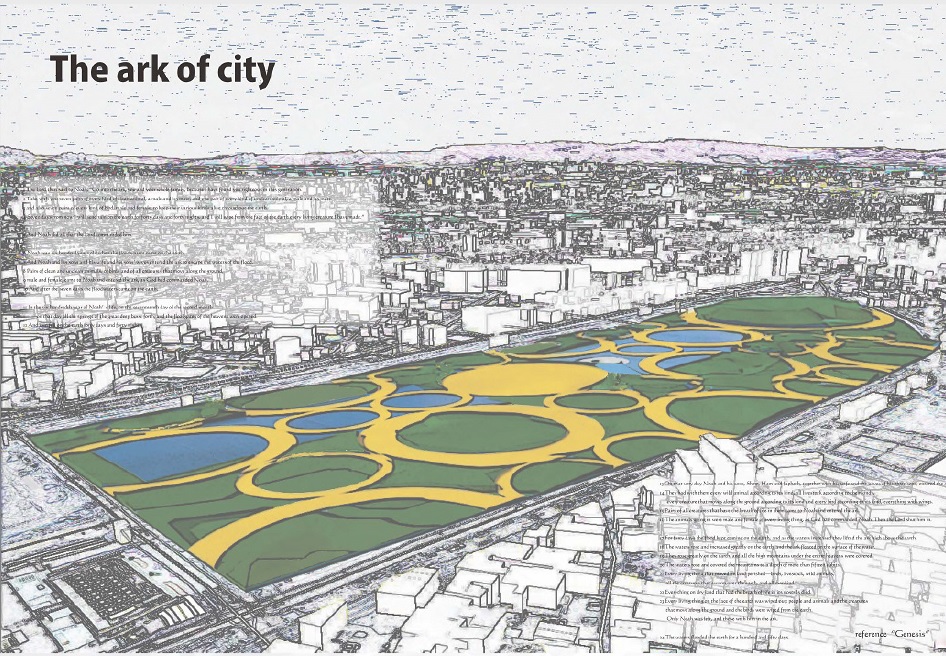

(5)SHAN XIAOTONG, " 陣 " , 2013年度卒業設計

この作品は瀋陽市旧市街地に残存する歴史地区の保全に関する提案である。瀋陽は故宮を中心とした城郭都市として栄えたが、新中国成立時に街の発展を目的に取り壊され、現在では故宮や張作霖邸跡などいくつかの史跡が残存するのみで大半の建物は建て替えられている。この作品はかつての城郭都市の記憶を定着させるために、その市域を画していた8カ所の城門の位置に新たな8個のフォリーを建築するもので、それぞれは " 八卦の陣 " をモチーフに 休・生・傷・杜・景・死・驚・開の八門からなる陣形を形象化しており、そのコンセプトと全体のフレームワークは高く評価したい。ただ図面にはそのフォリーが十分に表現されておらず、それらがどのようなデザインなのか、設置されることで街はどう変化したのかが分からない点、非常に残念である。建築の設計は第三者にその意図を説明し説得できないかぎり実現しないものである。今後、できれば表現方法を調整し、作品としての完成度を高めて、魅力的な提案に仕上げてほしい。

"陣"

April/2012-March/2013

Journal

articles

(1)Noriko Otsuka, Timothy Dixon, Hirokazu Abe,"Stock measurement and regeneration policy approaches to ‘hardcore’ brownfield sites: England and Japan compared",Land Use Policy,Elsevier, vol.33 pp36? 41,2013.1

(2)服部 邦比古,阿部 浩和, " 民間都市再生事業の都市計画決定段階における官民の合意形成に関する考察―都市再生緊急整備地域における都市再生事業の事例から― " ,日本建築学会計画系論文集,vol.77, No679, pp2109-2117,2012.9

(3)羅羽哲,阿部浩和, " 韓国大邱市邑城区域における都市型韓屋の維持・転用の現状と住民意識に関する考察 " ,日本建築学会計画系論文集,Vol77, No.677,pp1633-1642,2012.7

(4)羅羽哲,阿部浩和, " 大邱市邑城地区における細街路パターンと建物現況に関する考察 " ,日本図学会図学研究,第47巻1号,pp3-10,2013.3

(5)安福健祐, 出来佑也, 阿部浩和, " ウォークスルーシステムによる歩行経路に沿った視野空間分析ツールの開発と適用 " 日本建築学会計画系論文集 第78巻 第684号, pp.365-372, 2013.2

International Conference Papers

(1)Woochul NA and Hirokazu ABE,"A MORPHOLOGICAL EXAMINATION OF STREET NETWORKS AND TOWN SPACES IN THE OLD CASTLE DISTRICT OF DAEGU,KOREA",Proceedings of 15th International Conference on Geometry and Graphics,pp508-514,2012.8

(2)Hirokazu ABE, Mayumi HAMANO, Miya Fukui,"EVALUATION OF SPATIAL IMAGINATION ABILITY IN READING",Proceedings of 15th international conference on geometry and graphics,pp11-17,2012.8

(3)Shintaro Maki, Kensuke Yasufuku, Hirokazu Abe, "A morphological composition of architecture and urban space based on a concept of biomimicry", Proceedings of 15th international conference on geometry and graphics,pp515-522,2012.8

(4)Kensuke YASUFUKU, Yuya DEKI, Hirokazu ABE, “DEVELOPMENT OF A TOOL FOR ANALYZING ARCHITECTURAL SPACE BASED ON AMBULATORY VISION,”Proceedings 15th International Conference on Geometry and Graphics, Digital Proceedings (ISBN:978-0-7717-0717-9), 6 pages, Aug. 2012

Conference Papers (Domestic)

(1)山出翔太,安福健祐,阿部浩和, " ウォークスルーシステムを用いた動的空間の定量化に関する研究-isovist理論の視覚範囲を限定した垂直視野への展開として一 " ,日本図学会秋季大会学術講演論文集,pp49-54,2012.12

(2)阿部浩和、福井美弥, " 空間イメージテストと方向把握問題の関連性 " ,日本図学会秋季大会学術講演論文集,pp39-42,2012.12

(3)福井美弥,阿部浩和 " 繊維系産業遺産の保存活用における事業主体の意識分析に関する研究-テキストマイニングを用いた意識把握- " 日本建築学会大会学術講演梗概集2012、No.7087, pp231-232 in DVD

(4)牧真太朗, 安福健祐, 阿部浩和, " バイオミミクリによる建築と都市の形態構成についての研究 " ,日本建築学会近畿支部研究報告集,第52号、計画系、5037、pp145-148,2012.6

(5)羅羽哲, 阿部浩和, " 大邱市邑城地区における街路形態の構成と都市の空間的特徴に関する考察 " ,日本建築学会近畿支部研究報告集,第52号計画系7048、pp549-552,2012.6

(6)阿部浩和, 服部俊一郎, " 平面図の陰影による空間把握状況の調査とその評価 " ,日本図学会春季大会学術講演論文集,pp25-30,2012.5

(7)牧真太朗,阿部浩和,安福健祐, " Turing Patternを用いた建築の形態構成についての試み " ,日本図学会春季大会学術講演論文集,pp15-20,2012.5

(8)羅羽哲,阿部浩和, " 大邱市邑城地区における街路形態と土地利用状況との関連 " ,日本図学会春季大会学術講演論文集,pp9-14,2012.5

(9)安福健祐, " 遺伝的アルゴリズムを用いたシネマコンプレックス平面形状の避難安全性最適化 " , 日本建築学会大会学術講演梗概集A-2, pp.107-108, 2012.9

(10)安福健祐, " 大規模集客施設における群集行列シミュレーション " ,日本図学会2012年度秋季大会(東京)学術講演論文集, pp.107-112, 2012.12

Grants

スケーラブルな避難解析システムの開発と大規模避難の可視化

文部科学省科研費補助金・若手研究B 2012~2014年

Projects

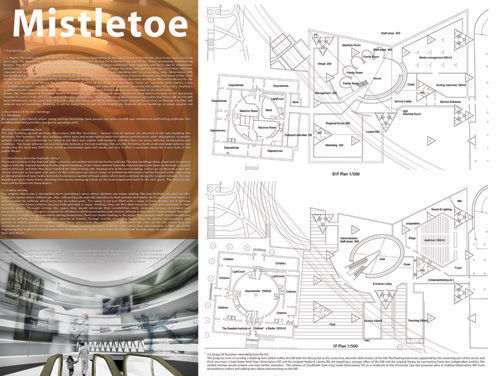

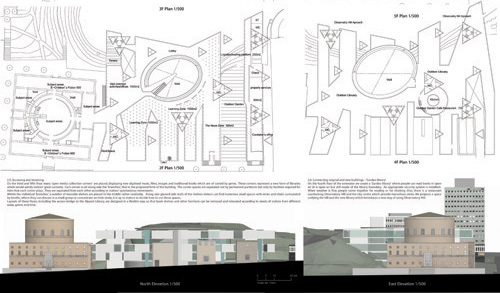

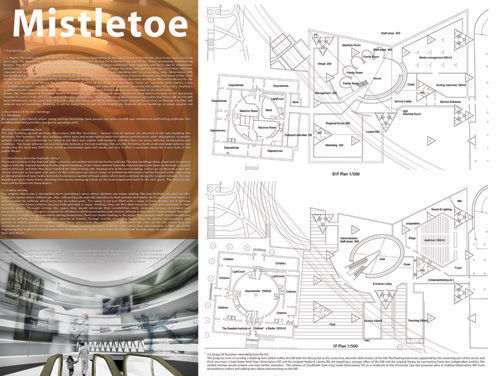

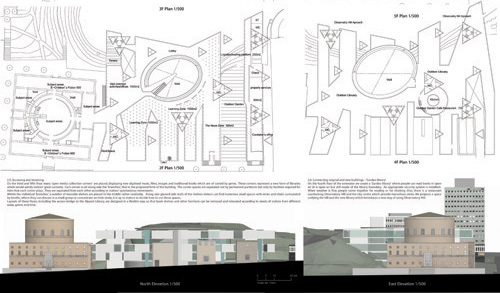

(1) "Library" Masakazu IWAI, Hirokazu ABE,Masahiko MIYAMOTO, Ryuta MASAI,Noriko OTSUKA,Akira TAKAHASHI, Akio ISSHIKI, Shintaro MAKI, Jung Woo YE, Fumika NARITOMI, Yuika NAKAGAWA, Seri CHIKUNI, Yuriko SHIMOMURA, Mari IKEDA, Tomoko HASHITERA

Library

Master Thesis

(1) 一色暁生, " 廃墟的要素によるパタンランゲージを用いた建築空間構成手法の研究 " , 2012年度修士論文,2013.2

(2)岡﨑沙織, " 神戸北野・山本地区における街の魅力的要素に関する研究 " , 2012年度修士論文,2013.2

(3)山出翔太, " ウォークスルーシステムを用いた動的空間の定量化に関する研究-Isovista理論の視覚範囲を限定した垂直視野への展開として- " , 2012年度修士論文,2013.2

Undergraduation Thesis

(1) 小谷雅人, " OECD・Indicatorsにおける13の指標を使った地方都市のコンパクトシティ評価に関する研究-神戸市、富山市を事例として- " ,2013.2

(2)つく田将紀, " 建築系大学の卒業設計の傾向からみた建築思潮の変化に関する傾向 " , 2012年度卒業研究,2013.2

(3)林喜志太, " サスティナブル建築の印象評価に関する研究 " , 2012年度卒業研究,2013.2

(4)林恭平, " 歴史的社寺庭園の見学ルートに見られる場面展開とその記述法に関する研究-L.ハルプリンのモーテーションを用いて " , 2012年度卒業研究,2013.2

(5)間野泰弘, " 貨物ヤードの現状とモーダルシフト対応の可能性に関する研究 " , 2012年度卒業研究,2013.2

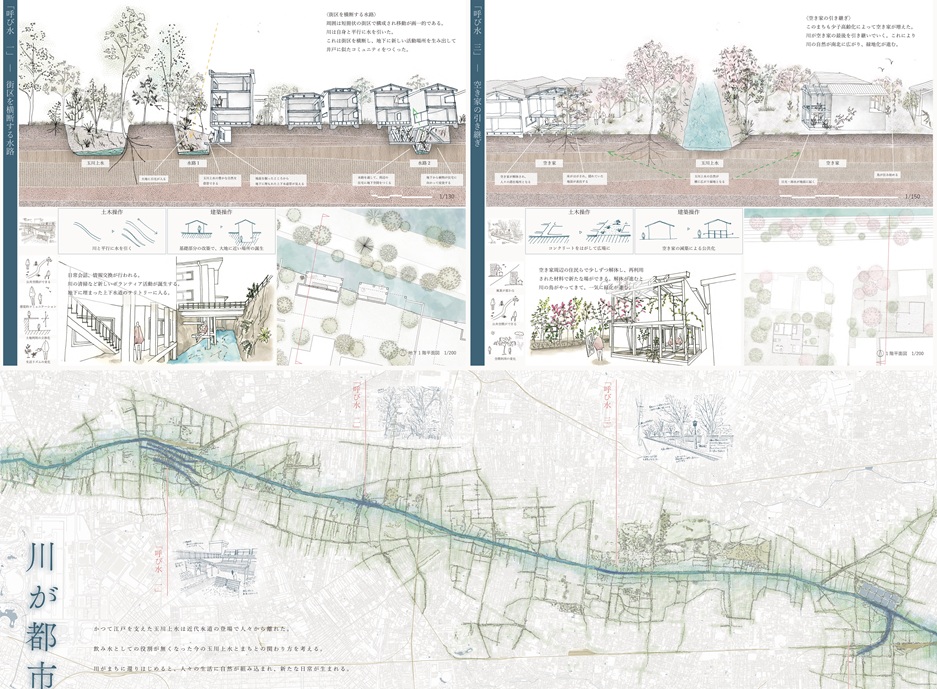

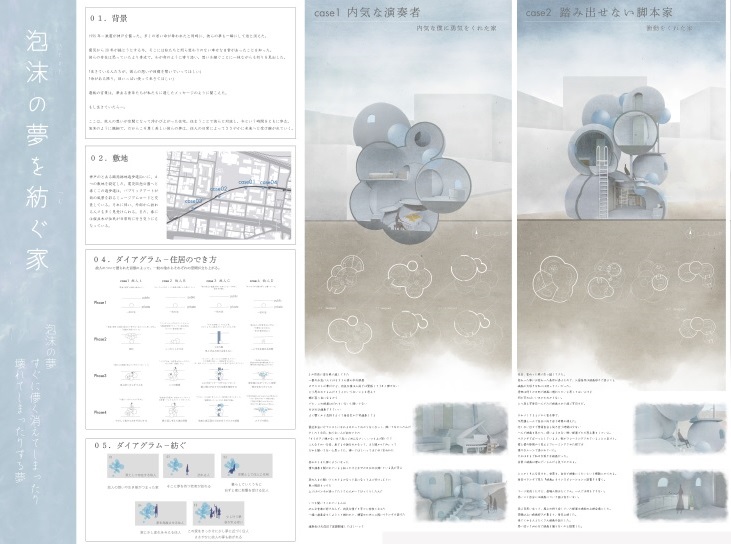

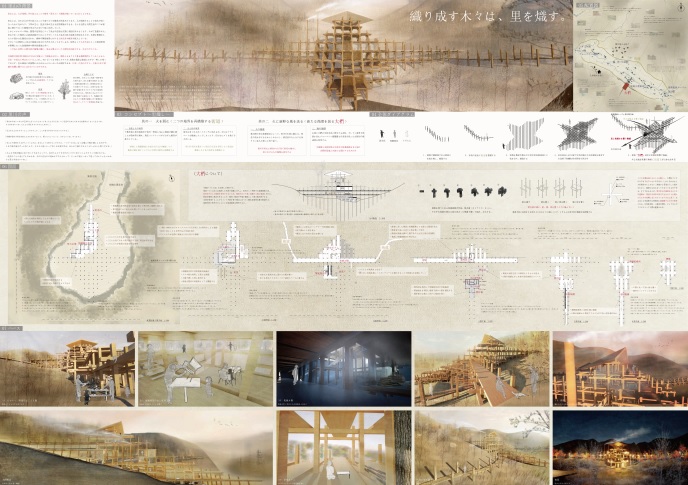

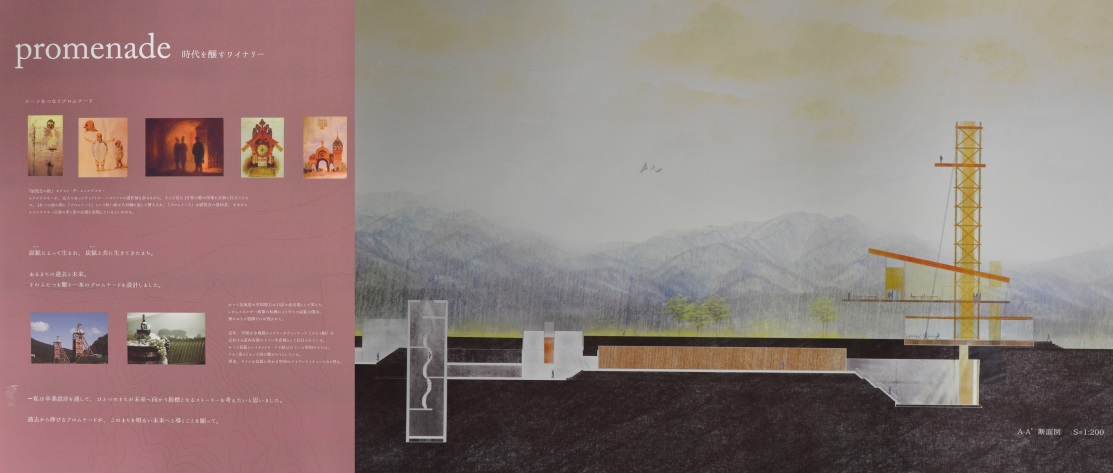

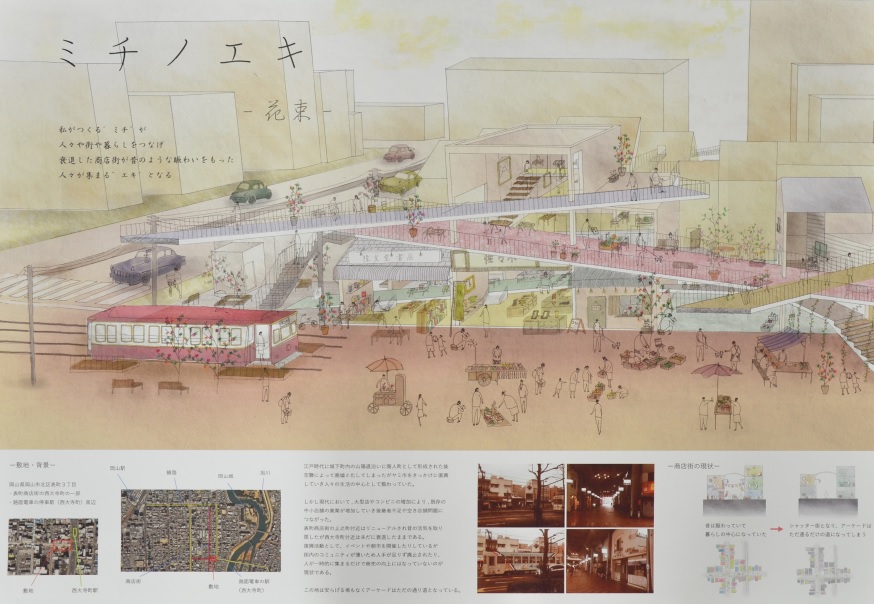

Diploma Design

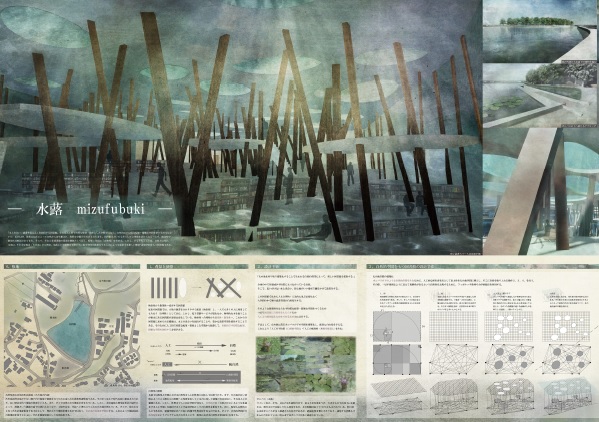

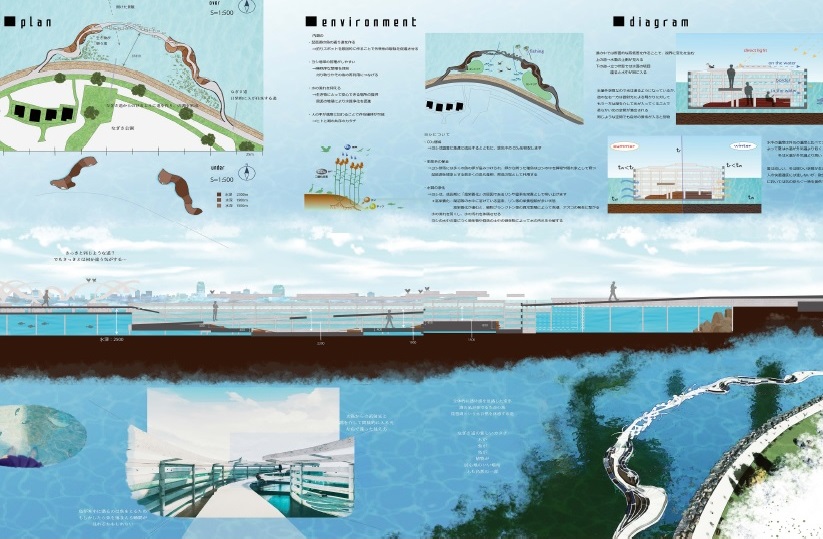

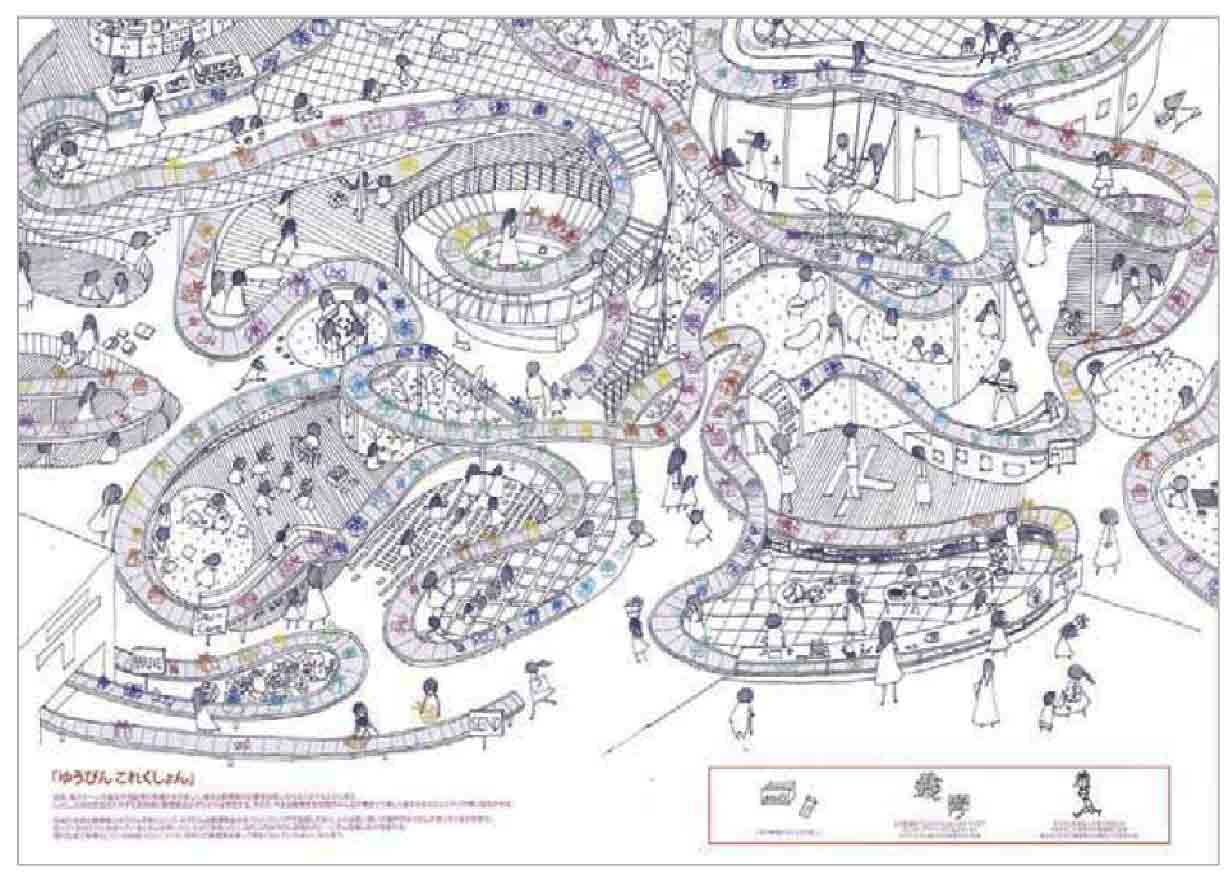

(1)つく田将紀, " 雨読 " , 2012年度卒業設計優秀賞受賞,レモン画翠賞受賞、日本建築家協会近畿支部最優秀賞

この作品は図書館という設定の心象風景で、降り頻る雨音のグラディエーションと読書行為に潜む心理的グラディエーションを段階的に視覚が遮られていく図書空間のグラディエーションに重ねることで独自の世界を造出しており、それらを深く淀んだ水中に閉じ込めることよって、もう後には引き返せない恐怖心を増幅させる構造になっている。特に表紙に見られる陰鬱な風景は圧巻であり、続く断面や平面の表現は哀しくも極めて美しい。この作品が我々に示したシナリオは非現実的でほとんど個人的なものかもしれないが、それは建築のもつ詩的なものの表象の一つとして人に感動を与えうるものであることを示している。最後に付け加えるとすれば、池澤夏樹が " スティルライフ " の中で語ったように " 山脈や、人や、染色工場や、セミ時雨などからなる外の世界と、きみの中にある広い世界との間に連絡をつけること、一歩の距離をおいて並び立つ二つの世界の呼応と調和をはかること " が求めれていると言える。

"雨読", 2012年度卒業設計優秀賞受賞、レモン画翠賞受賞、日本建築家協会近畿支部最優秀賞

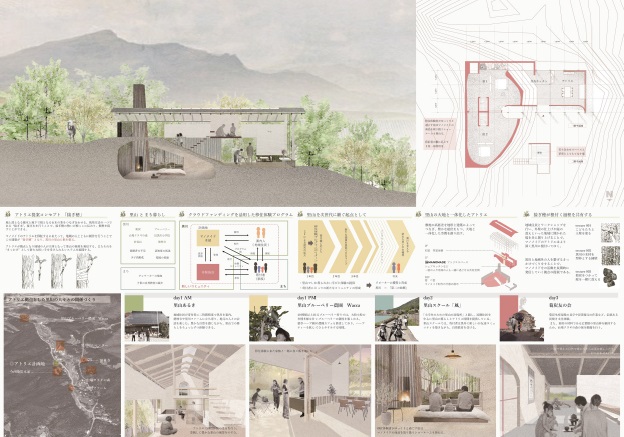

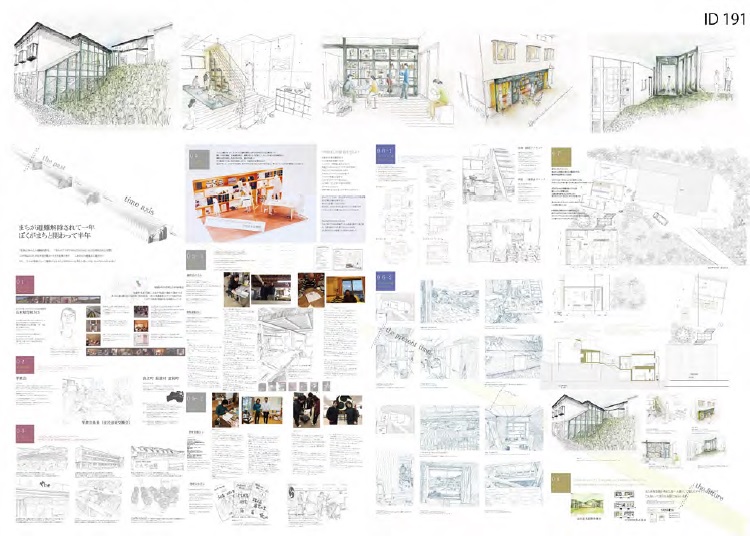

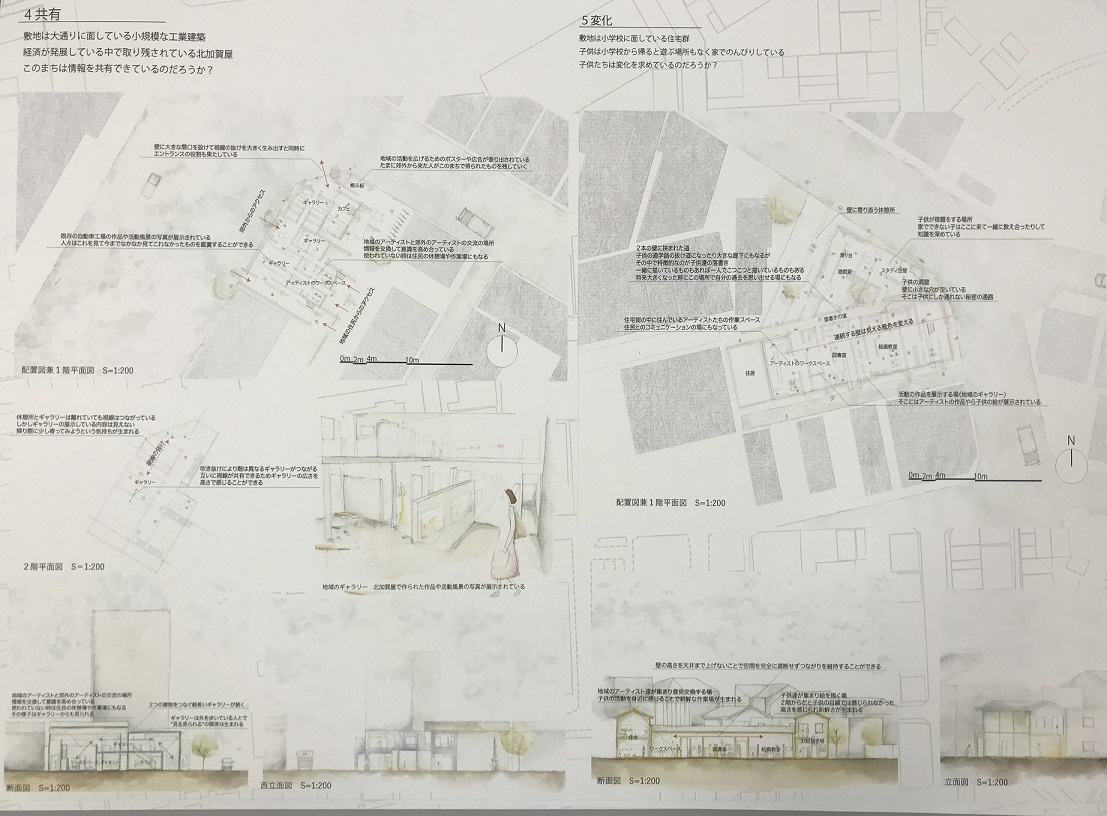

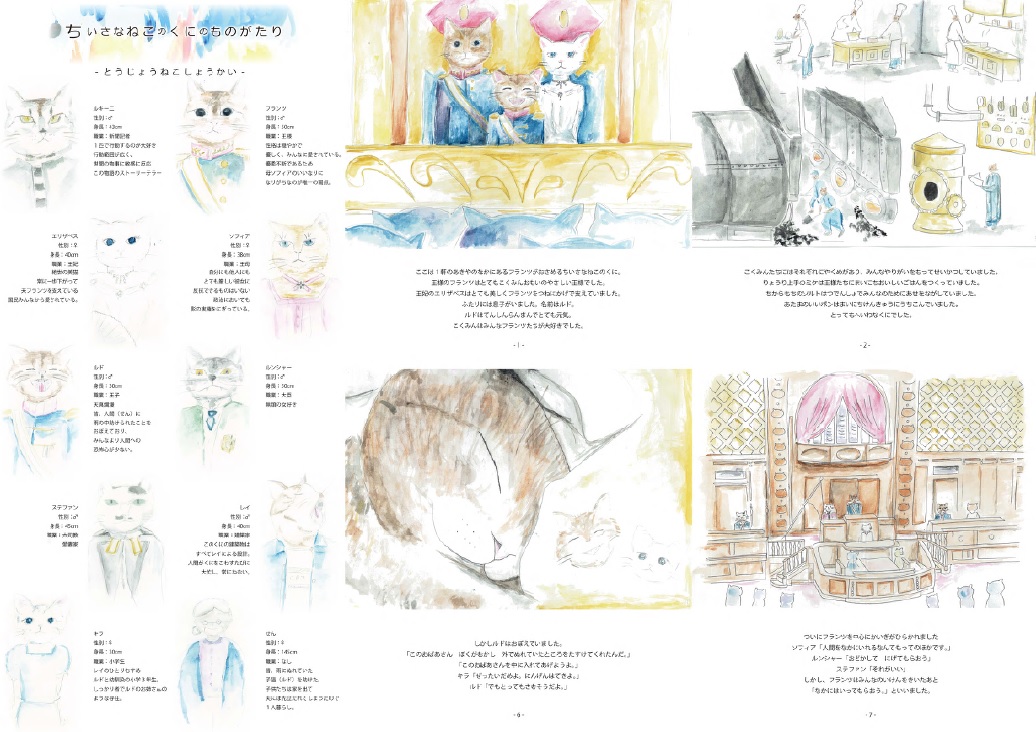

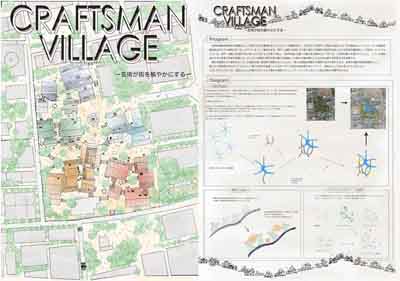

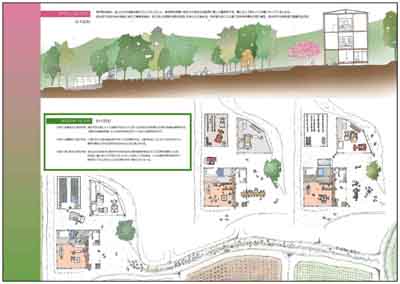

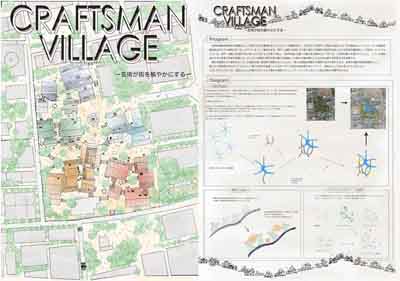

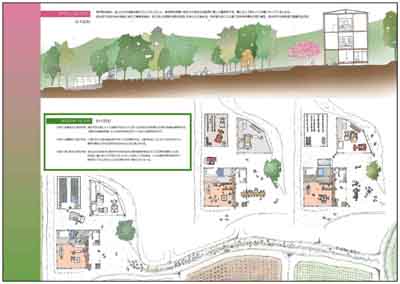

(2)小谷雅人, " Craftsman Village " , 2012年度卒業設計

この作品は神戸の伝統的建造物群保存地区に指定されている北野・山本地区にあって、現在使われなくなった廃屋(旧オランダ館)のある敷地を、若い芸術家に開放して再利用を図ることをテーマとしている。ここでは6つの出入口から導かれる複数の小径に沿って施設が計画され、それに面して様々な芸術家の工房や住居、ギャラリーなどが斜面に沿って複雑に入り組んだ構成で積み上げられており、詳細に書き込まれた平面図や断面図を見ていくとそれぞれのゾーンでの活気のある街の息遣いが伝わってきて大層好感が持てる。ただ残念なのは各ゾーン間の外部空間の繋がりが表現(設計)されておらず、このヴィレッジの全容がわかり辛いことで、プレゼパネルのデザイン検討とともにその点を克服すれば飛躍的に良くなると思われる。また基本コンセプトとして伝建地区であるこの立地おいて何を継承し何を継承しなかったのかを、その理由とともに明示することはこの作品の義務であろう。

"Craftman Village"

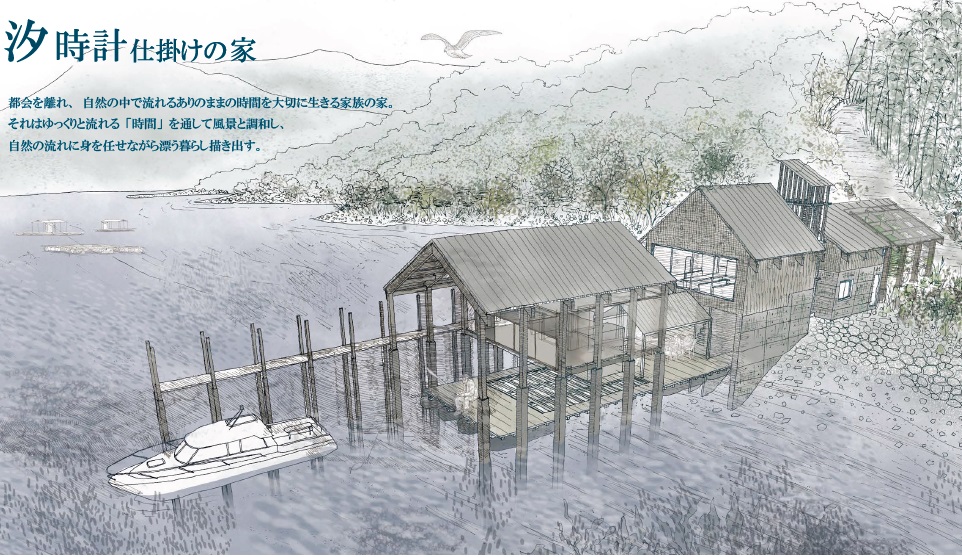

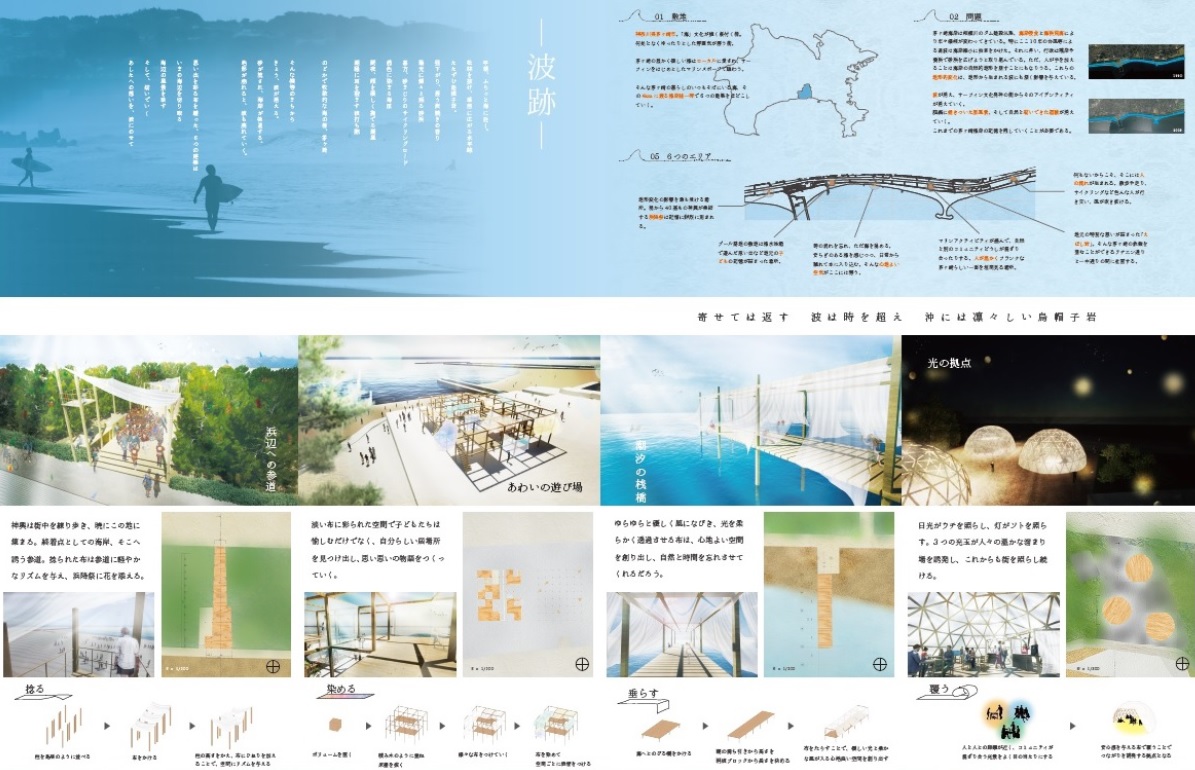

(3)林喜志太, " Happening " , 2012年度卒業設計

この作品は大阪南部堺市にある出島漁港に建つ漁業施設の提案である。そこにはいくつもの道(動線)がリング状に積層されその空隙に様々な施設が部分的に配置されて海上に建つ容姿は非常に美しい。また構造的な問題が残るにしても大屋根を吊るす大架構は迫力があり印象的で全体としての建築造形は極めて秀逸である。ただ施設内容に関わる説明は図面から読み取ることができず、宿泊室やカフェ、市場などが記されているものの、漁業施設として誰が何のために利用するのか、既存の魚市場との関係はどうなるのかといった部分が見えないのは大層残念である。仮にこれを新たな魚市場とするならばそのための建築計画が必要であり、漁師や観光客のための施設とするならばそのアクティビティを示す必要がある。この作品はこの部分を解決することで格段に良くなると思われる。

"Happening"

(4)林恭平, " 農業のすゝめ " , 2012年度卒業設計

高齢化が進展し働き手としての若者の農業離れによって過疎化がすすむ農村に再び若者や家族を呼び寄せ、これからの新しい農業のビジネスモデルを考える中で、農家と自然の本質的なかかわりをデザインすることの意義は極めて重要である。この作品は若者が集う農業のためのシェアハウスの設計であり、一見するだけでは単純な住宅の設計と見過ごされるかもしれないが、よく見るとその周辺に広がる豊かな自然と森と耕作地とため池が一体としてデザインされ、四季折々の移り変わりの中で、そこに暮らす人々の営みが見えてくる。春には草木が芽吹き、夏には水遣りを欠かさず、秋には収穫があり、冬には雪掻きをする。その中で人々はこのシェアハウスの中で、或いはその周りで自然ととともに暮らすことの意味を再認識することになる。実はこれらの全てが一つの " 建築 " としてデザインされていることに気づかされる。作品の表現は控えめであるが、そこで創出される夢のような世界はこれまでに見たことも無い発見と期待に満ちており大層秀逸である。ただ惜しいのは提案しようとしている対象が不明瞭である点で、ここで大切にしたものは何かを見極め積極的に提示できれば格段に良くなるものと思われる。

"農業のすゝめ"

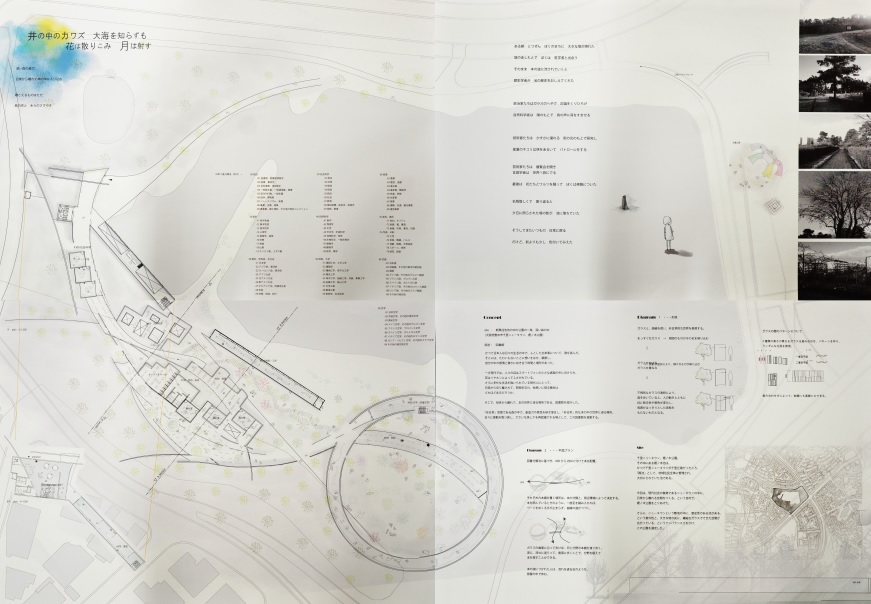

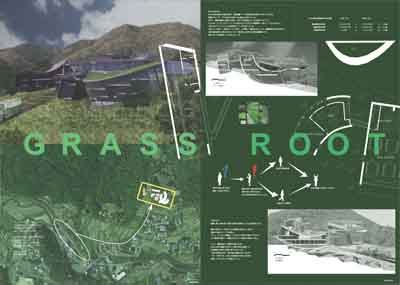

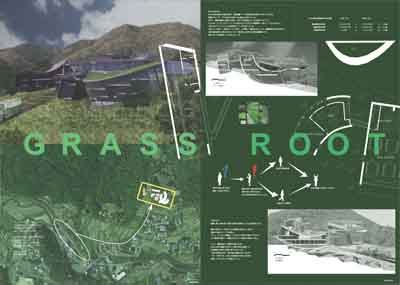

(5)間野泰弘, " GRASS ROOTS " , 2012年度卒業設計

この作品は妙見口駅の山間に建つ次世代農業をまなぶ専門学校の提案である。栽培方法として露地栽培と工場栽培のゾーンを併設するなども大層興味深い。斜面地に環状の形態を分割した円弧状施設を無造作に配置した特徴的な配置はFゲーリーのように大胆な構成であるが、それぞれの小口部分が周囲の風景を切り取るフレームの役割をしているなど慎重な工夫もみられ建築造形として高く評価したい。また図的表現に関しても効果的にデザインされており複雑な建築構成がわかりやすく説明されていて印象的である。ただ計画上、この施設はトロッコでのアクセスのみに頼っていることに無理があること、それぞれの円弧状の施設間を結ぶ動線が単純出で、もう少しデザイン上の工夫を加え、各施設のアクティビティとともに配置計画の妥当性を示すことができれば格段に良くなったと思われる。

"GRASS ROOTS"

April/2011-March/2012

Journal

articles

(1)Timothy Dixon, Noriko Otsuka, Hirokazu Abe "Critical success factors in urban brownfield regeneration: an analysis of 'hardcore' sites in Manchester and Osaka during the economic recession (2009-10)", Pion, Environment and Planning A,

volume 43(4), pp961-980, 2011.5

International Conference Papers

(1)Fukui M, Abe H "Frameworks for the evaluation of former textile mills redevelopment and usability of industrial heritage for local communities: England and Japan" Proceedings of 3rd World Planning Schools Congress Paper: 825 in DVD, 2011.7

Conference Papers (Domestic)

(1)山出翔太、安福健祐、阿部浩和 " 複数アングルの静止画像による空間把握能力の現状と課題 " 平成23

年度日本建築学会近畿支部研究報告集 第51号計画系No.5070, PP277-280, 2011.6

(2)阿部 浩和、濱野 真由美 " 文章から想起される建築空間のイメージと空間認識力に関する研究―建築空間想起能力の研究 その1― " 平成23

年度日本図学会春季大会学術講演論文集 pp33-37, 2011.5

(3)羅 羽哲、阿部 浩和 " 韓国大邱市邑城地区における都市型韓屋の居住者意識 " 平成23

年度日本建築学会大会学術講演梗概集 No7192, pp421-422 in DVD, 2011.8

(4)岡崎 沙織, 阿部 浩和 " 近代化産業遺産建築物の現状と保存活用の課題-大阪府を事例として " 平成23

年度日本建築学会大会学術講演梗概集 No6099, pp595-596 in DVD, 2011.8

(5)山出 翔太、安福 健祐、阿部 浩和 " 複数アングルの静止画像による空間把握能力の現状と課題 " 平成23

年度日本建築学会大会学術講演梗概集 No5421, pp875-876 in DVD, 2011.8

(6)牧真太朗、阿部 浩和、安福 健祐 " バイオミミクリによる建築と都市の形態構成についての研究 " 平成23

年度日本図学会秋季大会学術講演論文集, pp215-220 , 2011.11

(7)柏木俊弥、安福 健祐、阿部 浩和 " 遺伝的アルゴリズムを用いたシネマコンプレックスの平面計画の最適化に関する研究 " 平成23

年度日本図学会秋季大会学術講演論文集, pp69-74, 2011.11

(8) 阿部浩和、濱野真由美 " 文章表現の違いによる建築空間イメージの想起傾向-建築空間想起能力の研究 その2- " 平成23

年度日本図学会秋季大会学術講演論文集, pp209-214 , 2011.11

(9) 羅 羽哲、阿部 浩和 " 大邱市邑城地区における市街地の空間変化分析 " 平成23

年度日本図学会秋季大会学術講演論文集, pp173-177 , 2011.11

(10)安福 健祐 " GPU を利用した大規模避難シミュレーションシステムの開発 " 平成23

年度日本建築学会大会学術講演梗概集 No3095, pp201-202 in DVD, 2011.8

Grants

高精細映像による没入型避難シミュレータの開発と地下空間浸水時への適用性

文部科学省科研費補助金・若手研究B 2009~2011年

Projects

(1) LOFT London Farm Towe Competition(AWR)Finalist selected 一色暁生、岡崎沙織、山出翔太

LOFT London Farm Towe(AWR)Finalist selected

Master Thesis

(1) 柏木俊弥,"遺伝的アルゴリズム(GA)を用いた非常時におけるシネマコンプレックス平面形状の最適化に関する研究",

2011年度修士論文

(2) 出来佑也,"建築空間における動的視認構造の研究―isovist理論を元にした特性分析―",

2011年度修士論文

(3) 中野舞,"工場跡地における住宅開発の傾向と居住者の意識構造に関する研究 ―大阪市 西部地区を事例として―",

2011年度修士論文

Undergraduation Thesis

(4)池田優紀,"都市型複合施設内広場における人の滞留行動に関する研究", 2011年度卒業研究

(5) 服部俊一郎,"3次元の図的表現法と空間認識能力に関する考察",

2011年度卒業研究

(6) 牧真太朗,"バイオミミクリを用いた建築と都市の形態構成についての研究",

2011年度卒業研究

Diploma Design

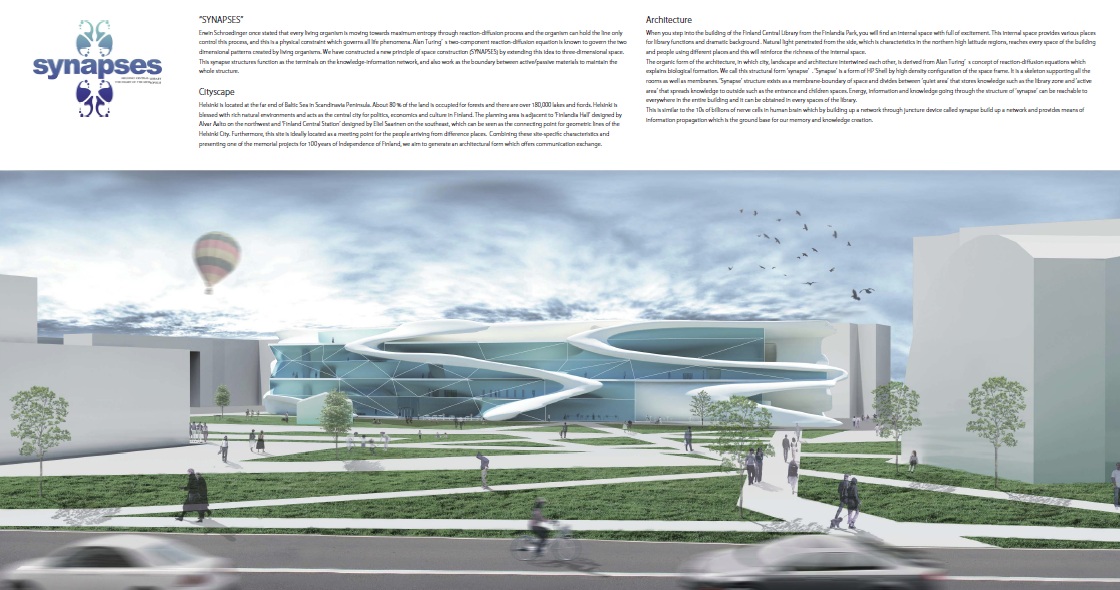

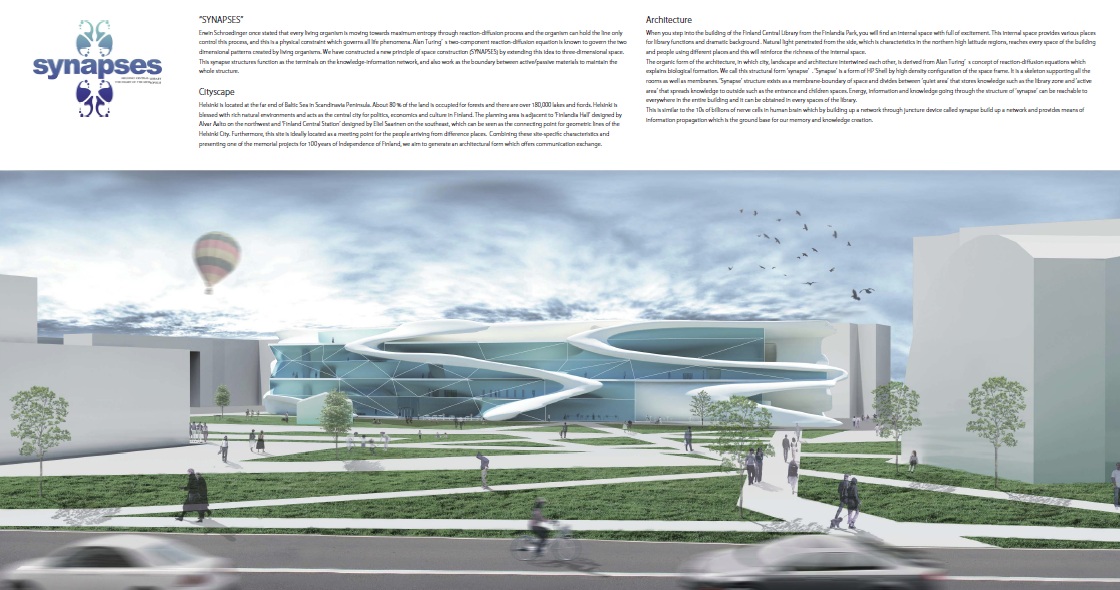

(7) 牧真太朗,"エデンの共界線", 2011年度卒業設計優秀賞受賞

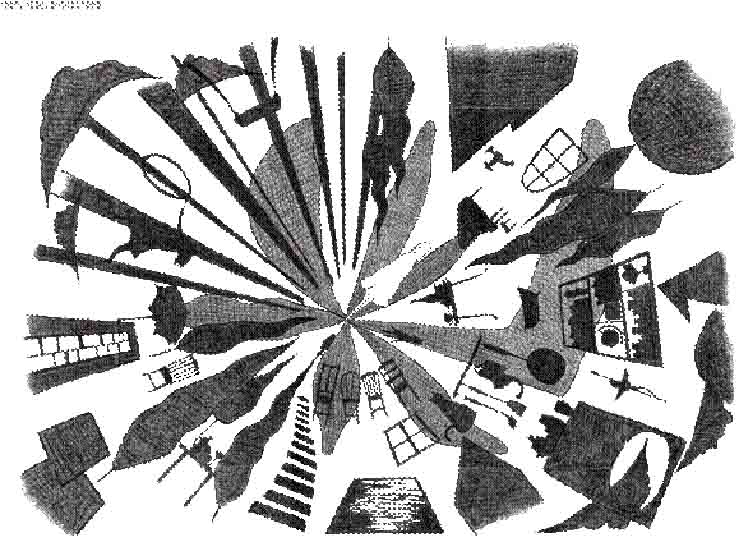

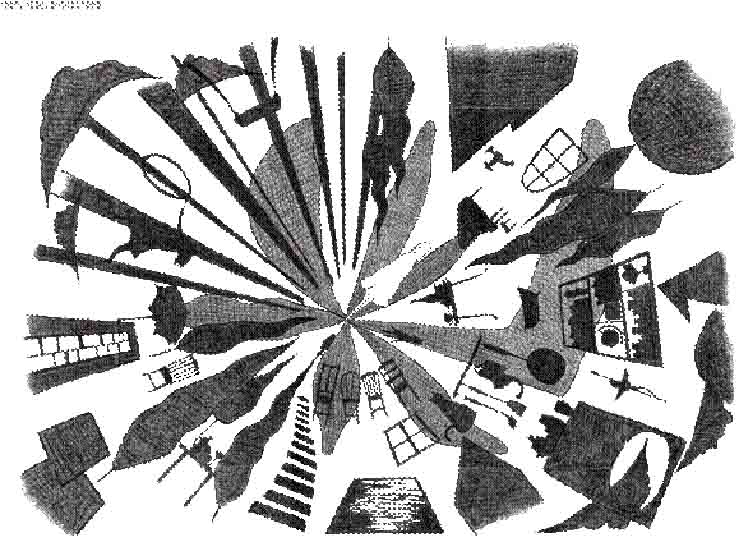

これは生物の活動原理をもとに新たな建築の空間構造を探求した思考実験であり、次世代の建築原理を提示した点で極めて秀逸である。シュレディンガーは生命現象を支配する物理的制約として、あらゆる生命は反応拡散によってエントロピー最大化へ向かっており、それを制御することで現在を維持していると述べている。ここで用いられるチューリングの反応拡散方程式はこれまで、2次元平面において生物由来の表層模様を擬似的に生成させることで知られているが、作者はこれを3次元空間に拡張することで、新たな建築の空間構成原理を発見している。ここで得られた構造体は連続する1枚の曲面で2つの境界域を生成しており、区切られた2つの空間は同時に存在するが、決して交わることは無い。作者はこれを用いて様々な次元の異なる建築的様相を仮想的に共存させて提示している。この提案はあくまで実験段階ではあるが、生命体の生息する場の生成手法として、これまでの建築の形態構成原理にあらたな第一歩を画するものと考えられ、極めて斬新な提案であると判断する。

"エデンの共界線", 2011年度卒業設計優秀賞受賞

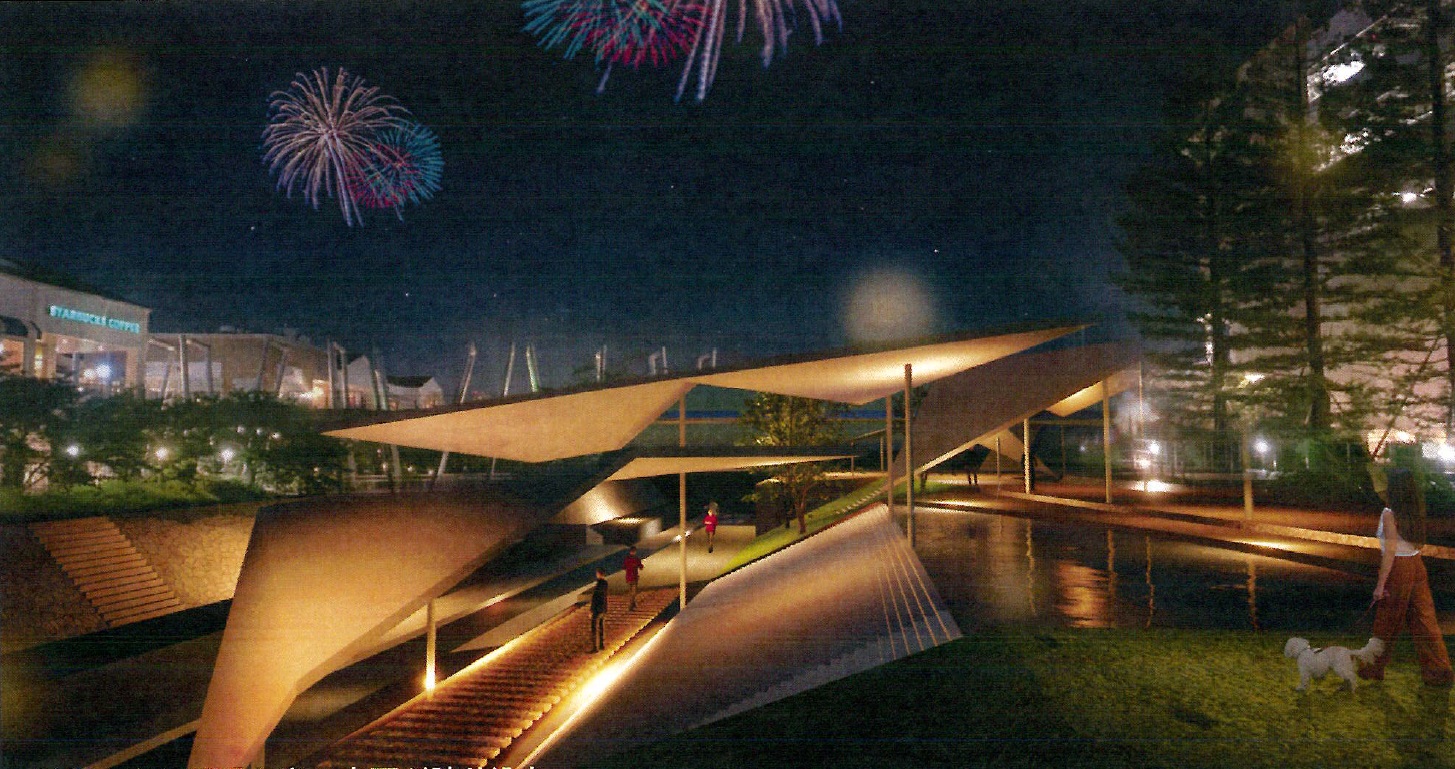

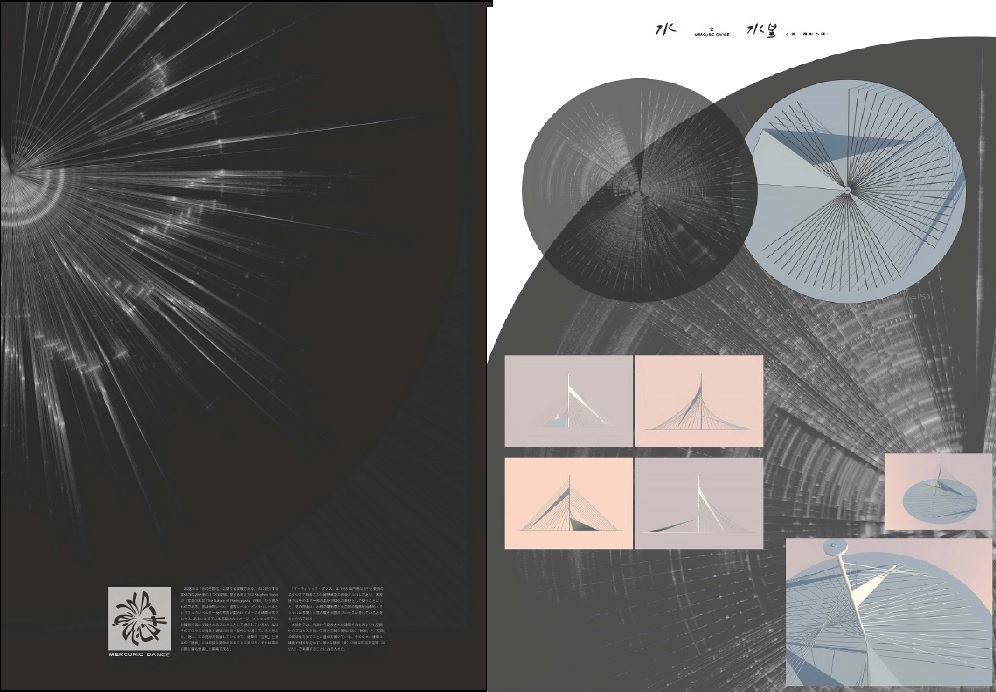

(8) 池田優紀,"光の都市", 2011年度卒業設計

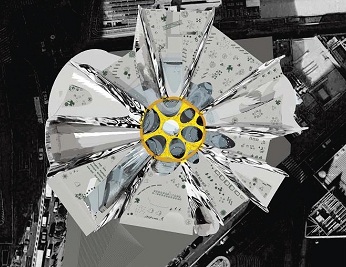

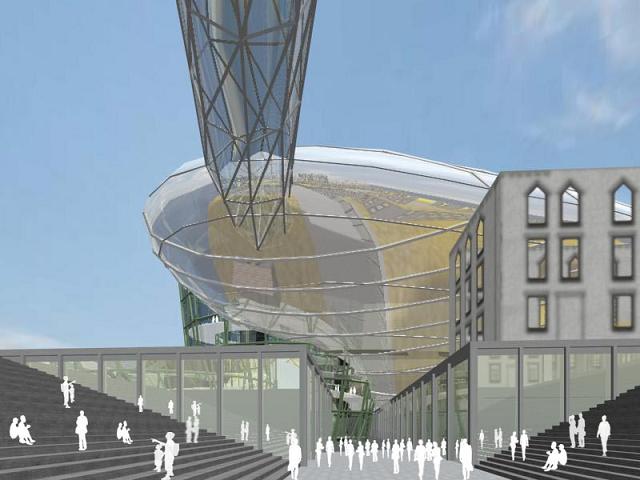

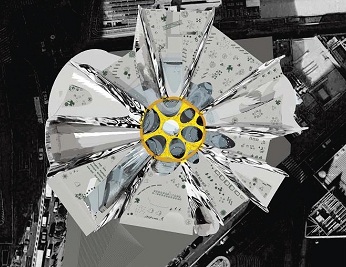

これは大阪キタの繁華街の中心に複合商業施設を提案した意欲的な作品である。その形態は中心の球から放射状に拡散する複数の円錐によって構成されており、都心の喧騒の中でひときわ異彩を放つ造形が大層魅力的である。またテーマの一つである誘惑装置として機能する商業施設のメタファとして大変興味深い。ただ建築としての内部構成や動線計画は概念的な提示に留まっており、具体的で丁寧な設計に至っていない点、作者が語る中心で乗り換えると説明した斜向エレベータや階段がどのように接続されているのか、劇場施設はどのように配置されているのか、などについては解決されていない点など、このアイデアを具体化するためのプロセスに至っておらず、今後、建築としての構造化に踏み込めば格段に良くなったことが非常に惜しまれる。今後の研鑽を期待する。

光の都市

(9) 服部俊一郎,"釜石の奇跡そしてこれからの奇跡", 2011年度卒業設計

April/2010-March/2011

Journal

articles

(1)阿部 浩和 " 受講者意識における建築設計演習の障害要因 " 日本建築学会、建築教育研究論文報告集

No11, pp54-60, 2011.1

(2)PHONGSAVANH Saysavanh,ABE Hirokazu and YOSHIDA Katsuyuki " RENOVATION

OF LAO HOUSES IN SUBURBAN VILLAGES OF VIENTIANE, LAO.PDR. " 日本建築学会計画系論文集

第75巻,第654号,pp1925-1934 2010.8

(3)安福健祐, 阿部浩和"3D-CGツールのパラメトリックモデリングを用いた建築設計演習の試行",,建築教育研究論文報告集,No.11,

pp.37-42,2011.1

(4)安福健祐,"避難行動フレームワークを用いた群集歩行モデルの比較分析と避難安全検証への適用性",日本建築学会計画系論文集,第75巻

第655号, pp.2081-2088,2010.9

International Conference Papers

(1) Timothy Dixon, Noriko Otsuka, Hirokazu

Abe "Critical Success Factors in Urban Brownfield Regeneration: An

Analysis of 'Hardcore' Sites in Manchester and Osaka during the Economic

Recession (2009-2010)" Proceedings of Anglo-Japan Symposium on Brownfield

Regeneration 2010 pp11-14 2010.12

(2) Y. DEKI, K. YASUFUKU, H. ABE "TENDENCY OF SPATIAL ABILITY IN CG

ANIMATION OF BUILDINGS" Proceedings of 14th International Conference

on Geometry and Graphics #110 in the DVD 2010.8

(3) T. KASHIWAGI, K. YASUHUKU, H. ABE "THREE-DIMENSIONAL FORMATION

PROCESS OF BIM" Proceedings of 14th International Conference on Geometry

and Graphics #169 in the DVD 2010.8

(4) Nakano Mai & Otsuka Noriko & Abe Hirokazu "Brownfield

Regeneration in Marginal Areas in Osaka Japan - Comparative Study on Brownfield

Regeneration Japan and UK" Book of Abstructs 24th AESOP ANNUAL CONFERENCE

2010 (Helsinki) PP355-356 2010.7

(5) Takahashi Akira, Abe Hirokazu "Harmonious Coexistence of Housings

and Manufacturing in Industrial Area" Book of Abstructs 24th AESOP

ANNUAL CONFERENCE 2010 (Helsinki) PP368-369 2010.7

(6) Fukui Miya & Miyagawa Tomoko "Characteristics of Local Resources and

Modernization Heritage at Sensyu Area" Book of Abstructs 24th AESOP

ANNUAL CONFERENCE 2010 (Helsinki) PP279-280 2010.7

(7) Otsuka Noriko & Dixon Ti m & Abe Hirokazu "The Regeneration

of 'Hardcore' Brownifield Sites: England and Japan Compare" Book of

Abstructs 24th AESOP ANNUAL CONFERENCE 2010 pp353-356 2010.7

(8) J. SUGIE, T. NAKATA, K. YASUFUKU, H. ABE "DEVELOPMENT OF STORE

ARRANGEMENT SYSTEM BY CROWD SIMULATION" Proceedings of 14th International

Conference on Geometry and Graphics #266 in the DVD 2010.8

(9) M. HAMANO, H. ABE "CHARACTERISTICS OF SPATIAL IMAGINATION ABILITY

BY MEANS OF A DESCRIPTION OF ARCHITECTURE IN A BOOK BY JUNICHIRO TANIZAKI

-RESEARCH INTO SPATIAL IMAGINATION ABILITY-" Proceedings of 14th International

Conference on Geometry and Graphics #146 in the DVD 2010.8

(10)Kensuke YASUFUKU "VISUALIZATION OF CROWD BEHAVIOR USING EVACUATION

SIMULATION FRAMEWORK",, Proceedings of 15th International Conference

on Geometry and Graphics,DVD (ISBN 978-4-9900967-1-7), 6 pages,201008

(11) Takahashi Akira, Abe Hirokazu , "Harmonious Coexistence of Housings

and Manufacturing in Industrial Area,Japan", Selected Proceedings

of 24th AESOP ANNUAL CONFERENCE 2010 (Helsinki), pp424-435, 2011.3

Conference Papers (Domestic)

(1)羅羽哲 阿部浩和 " 韓国大邸市中心市街地における韓屋の現状と課題 " 平成22

年度日本建築学会近畿支部研究報告集 No7009, PP417-420 2010.6

(2)出来佑也 安福健祐 阿部浩和 " 建築物のCGアニメーションにおける空間把握の傾向 " 平成22

年度日本建築学会近畿支部研究報告集 No5066, PP261-264 2010.6

(3)中野舞 安福健祐 阿部浩和 " 大阪市西部地区における工場跡地の土地利用転換の現状 " 平成22

年度日本建築学会近畿支部研究報告集 No7003、PP.393-396 2010.6

(4)高橋 彰、阿部浩和 " 中小工場集積地における住工共生のまちづくりの現状と課題 " 日本建築学会大会学術講演梗概集

No.7235, pp517-518 2010.9

(5)安福健祐"楕円型RVOモデルによる高密度群集シミュレーションの開発",,日本図学会2010年度秋季大会(東京)学術講演論文集,pp.123-128,

,2010.11

(6)安福健祐,"マルチエージェントシステムを用いた避難行動モデルの分析Social

Force モデルとRVO モデルの比較",日本建築学会大会学術講演梗概集, No.5481,

pp.1007-1008,2010.9

Grants

日英のブラウンフィールド再生に関るステークホルダーの役割とスティグマ削減策の比較

文部科学省科研費補助金・基盤研究(B) H20-H22年度-- Anglo-Japan

Symposium on Brownfield Regeneration 2010-->here

高精細映像による没入型避難シミュレータの開発と地下空間浸水時への適用性

文部科学省科研費補助金・若手研究B 2009~2011年

Reports

(1)繊維系産業工場の活用に関する周辺住民への意識調査報告書,福井美弥、阿部浩和 2010.5→報告書

Projects

(1) UR団地自主改修プロジェクト(宮之前)出来佑也、中村太一

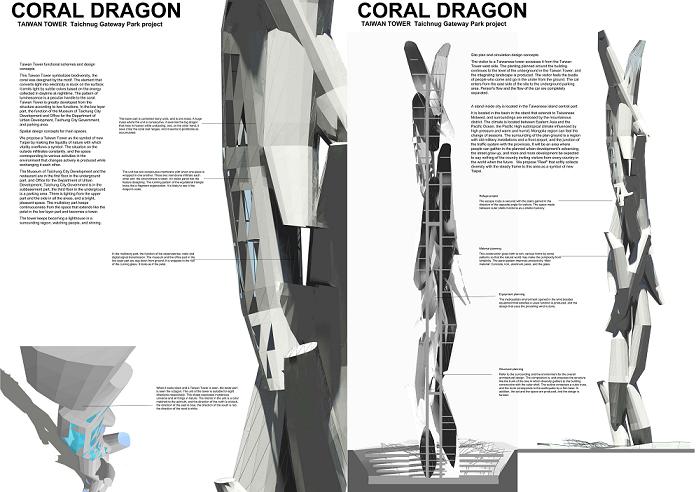

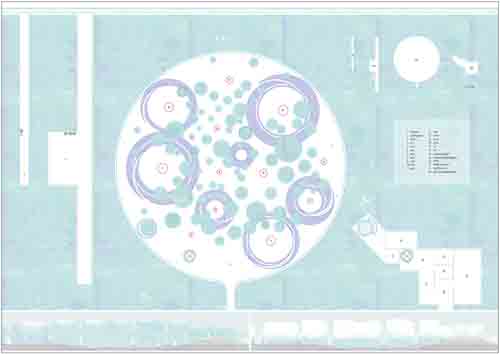

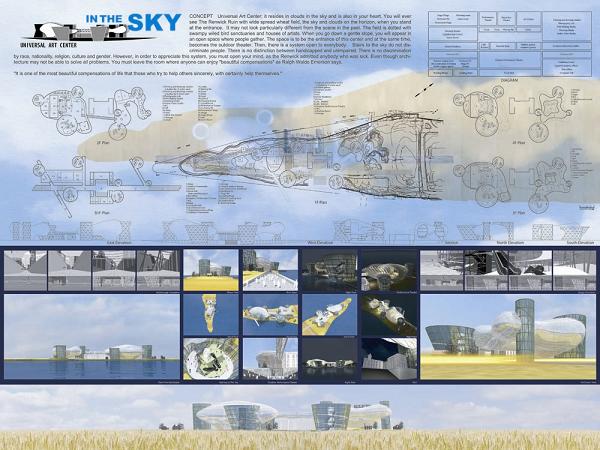

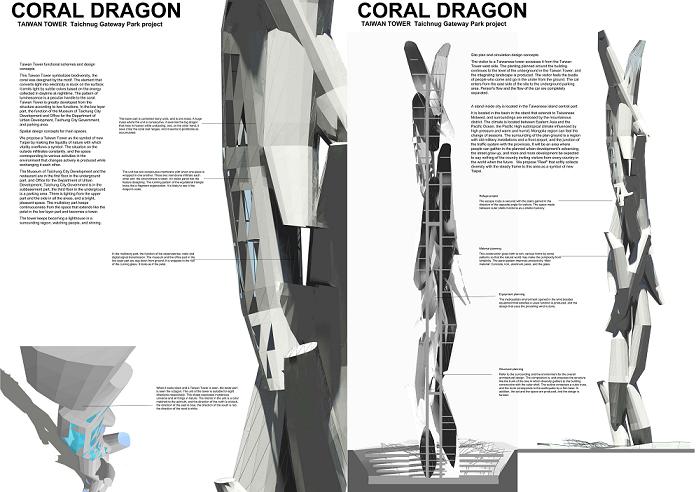

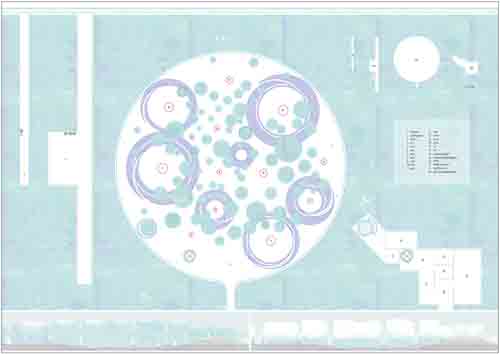

(2) Taiwan Tower International Competition, Masahiko MIYAMOTO, Hirokazu

ABE, Masakazu Iwai, 2010.9

UR団地改修プロジェクト(宮の坂)

Taiwan Tower Project

Doctorial Thesis

(1) PHONGSAVANH Saysavanh, "Renovation

of Traditional Lao Stilt Houses in the Suburbs of Vientiane, Lao PDR",

2010年度博士論文

Master Thesis

(2) 大島康徳,"没入型ディスプレイを用いた経路探索時の注視傾向に関する研究",

2010年度修士論文

(3) 末重隼人,"日本とイングランドにおけるブラウンフィールドとPDLの再生に関する比較研究",

2010年度修士論文

(4) 杉江順哉,"Social Force型群集歩行シミュレーションを用いたショッピングセンターにおける平面計画の比較に関する研究",

2010年度修士論文

(5) 濱野真由美,"文学作品に見られる建築描写による空間認識の特性に関する研究",

2010年度修士論文

Undergraduation Thesis

(6)一色暁生,"廃墟建築物の現状とその保存に関する課題", 2010年度卒業研究

(7) 岡崎沙織,"大阪府における近代化産業遺産建築物の保存・活用の現状と課題",

2010年度卒業研究

(8) 山出翔太,"複数アングルの静止画像による空間把握能力の現状と課題",

2010年度卒業研究

Diploma Design

(8) 岡崎沙織,"kumogakure", 2010年度卒業設計優秀賞受賞

海辺の砂浜に置かれた円盤状の造形(美術館)と洗練された浅葱色の内部空間に林立する透明なシリンダーによるコンビネーションはシンプルでありながらもリリカルで大変美しく、見るものを惹きつける不思議な魅力を持っている。しかし実はこの施設にはしたたかな仕掛けが隠されている。一見無造作に置かれた展示物とガラスのシリンダーは実は緻密な計算の上に計画されており、それらが視線の屈折によって見えない空白域を作り出し、互いに組み合わされることで、これまでに見たことなもない展示空間を創出している。これは建築におけるフィジカルな境界概念を覆す新しい可能性を示唆するものとして画期的であり、その着想は群を抜いて素晴らしい。ただ敢えて言えば、作品の背景となるコンテクストはあまり語られておらず、作者はこの施設の必然性やこころを揺さぶる感動に対してはあくまでも寡黙である。おそらくそれらはこの作品を特徴づける決定的な意味ではないことかもしれないが、これが建築である以上社会との何らかの接点は持つ必要がある。

"kumogakure", 2010年度卒業設計優秀賞受賞

(9) 一色暁生,"小さい伝記,音のない記憶", 2010年度卒業設計

これは " 影 " を現象化させる大掛かりな建築装置の提案であり、その現象を構造化しデザインしようとした試みとしてきわめて先鋭的である。海に面した半島の先に組み立てられた造形は玩具箱のようでもありメカニカルで面白い。そこでは " 影 " によって切り取られるモノクロームの内面世界が " 光 " 溢れる極彩色の現実世界の暗喩として表現される。また高い塔の天窓から落ちてくる光と影をコントロールし、長く伸びた訪問者のシルエットを映し出す投影装置や列柱のある回廊など緻密に計画された内部空間は秀逸で高く評価できる。ただ惜しまれるのは、この建築の中で遭遇する " 影 " の風景が語られる一方で、建築そのものが持つ必然性と物語性の関係はやや希薄であり、テーマである " 音のない記憶 " との関連は説明される必要があろう。またプレゼンテーションとしての図面やパネルの表現からは、作者伝えようとした当該提案の全容を的確に伝え切れていない点が大層惜しまれる。今後の研鑽を期待したい。

小さい伝記,音のない記憶

(10) 山出翔太,"かたまりから見えるもの", 2010年度卒業設計

当該計画は関西空港埋め立てのために削り取られた山中のある敷地において、ゴミ処理場から出る廃棄物を利用し、長い年月をかけて " 山 " を復元させるプロジェクトの提案である。ただしこの " 山 " は元のゴミ処理場や展示室を含む様々な施設が蟻の巣のように連続しながら全体が構成されており、積み上げられた " 山 " である巨大な廃棄物の塊は圧巻である。この作品は現在の大量消費型社会とアドホックな環境政策に対するアイロニカルな風刺としてきわめて秀逸である。また作者の環境問題や社会問題への関心はこれからの時代を担う世代の意識として好感が持てる。ただ難を言えば、この敷地の背景となっている埋め立てによる自然破壊と廃棄物処理問題の関係性はやや不明瞭であり、 " 山 " の復元によって達成される成果が何を意味するのかについての論理的な説明が必要であろう。

"かたまりから見えるもの"

Other Design

(11) 柏木 俊弥, 岡﨑 沙織, ユニオン造形文化財団ー2010年度デザイン賞受賞

ユニオン造形文化財団ー2010年度デザイン賞受賞

April/2009-March/2010

Journal articles

(1) 高橋彰、阿部浩和,"大阪圏におけるマージナルブラウンフィールドサイト再生に関する考察―大阪市東部地区を事例として―”,日本建築学会、日本建築学会技術報告集,第16

巻 第32 号,pp303-308,2010 年2 月

(2) 平野暁子、阿部浩和、"地方都市におけるブラウンフィールドサイトに関する考察―泉州地区における繊維工業跡地を事例として―”,日本建築学会、日本建築学会技術報告集,第16

巻 第32 号,pp309-313,2010 年2 月

(3) Saysavanh PHONGSAVANH , Hirokazu ABE and Katsuyuki

YOSHIDA、”Inhabitants Consciousness Concerning Detached Houses in the

City and Suburbs of Vientiane, Lao PDR - A Case Study of Students' House

at the National University of Laos -”AIJ, Journal of Asian Architecture

and Building Engineering、Vol.8, No.2 pp339-346、2009.11

(4) 安福健祐,阿部浩和, 没入型ウォークスルーシステムを用いた建築設計演習の試行,建築教育研究論文報告集,No.9,

pp.13-18,2009.1

(5) 安福健祐, 高精細没入型避難シミュレータの開発と避難経路選択に関する分析,日本建築学会計画系論文集,第74巻

第640号,pp.1265-1270,2009.6

(6) 安福健祐, Social Force型避難行動モデルの開発と地図データベースを用いた広域避難への適用,日本建築学会第32回情報システム利用技術シンポジウム論文集,pp.73-78,

2009.12

International Conference Papers

(1)Hirokazu Abe, Noriko Otsuka, "Brownfield

and Post industrial site in Osaka Pefecture -Regenerating Hardcore Brownfield

Sites in England and Japan-", Workshop on Regenerating Hardcore Brownfield

Sites in England and Japan (Oxford Institute for Sustainable Development),2009.9,

(http://oisd.brookes.ac.uk/index.html)

Conference Papers

(1)阿部浩和,"建築設計演習における問題解決プロセスについての考察",日本図学会2009年度大会(関東)学術講演論文集,pp.179-182,2009.5

(2)大島康徳、安福健祐、阿部浩和,VRを用いた場所認識の決定要因に関する研究-梅田地下階の3Dモデルにおける経路探索実験の分析ー,日本建築学会近畿支部研究報告集,No.5046,pp181-184,

2009.6

(3)杉江 順哉、阿部浩和,"堀江・中崎町におけるファサード変化に見られる仮設的コンバージョン建築の変遷",日本建築学会近畿支部研究報告集,No.7075,

pp585-588,2009.6

(4)濱野真由美、阿部浩和,"谷崎潤一郎の著書に見られる建築描写による空間認識の特性に関する研究",日本建築学会近畿支部研究報告集,No.5055,

pp217-220,2009.6

(5)平野暁子・阿部浩和,"大阪圏におけるマージナルブラウンフィールドサイト再生に関する考察(その1) 貝塚市を事例として",日本建築学会大会学術講演梗概集,pp717-718,2009.8

(6)高橋彰・阿部浩和,"大阪圏におけるマージナルブラウンフィールドサイト再生に関する考察(その2) 大阪市東部地区を事例として",日本建築学会大会学術講演梗概集,pp719-720,2009.8

(7)末重 隼人、阿部浩和,"公的施設におけるブラウンビルディングの現状と課題―大阪市を事例に―",日本建築学会大会学術講演梗概集,No.8094

(in DVD),2009.8

(8)阿部浩和,"建築設計演習における問題解決プロセスについての考察",日本建築学会大会学術講演梗概集,No.13024

pp695-698,2009.8

(9)中田武臣・安福健祐・阿部浩和,"設計支援ツールとしてのアルゴリズミック・デザインの現状について",日本建築学会大会学術講演梗概集,No.11019

(in DVD),2009.8

(10)Saysavanh PHONGSAVANH・阿部浩和,"THE ALTERNATE HOUSES AND INHABITANTS`CONSCIOUSNESS

IN VIENTIANE AND SUBURB AREA INLAO PDR.",日本建築学会大会学術講演梗概集,No.5770

(in DVD),2009.8

Grants

日英のブラウンフィールド再生に関るステークホルダーの役割とスティグマ削減策の比較

文部科学省科研費補助金・基盤研究(B) H20-H22年度

日英のマージナルエリアにおけるブラウンフィールド再生に関する比較研究

鹿島学術振興財団・研究助成 H20-H21年度

Regenerating Hardcore Brownfield Sites in England and

Japan: A Comparative Study of Manchester and Osaka

The Education Trust of The Royal Institution of Chartered Surveyors UK

2008.12-2009.6

高精細映像による没入型避難シミュレータの開発と地下空間浸水時への適用性

文部科学省科研費補助金・若手研究B 2009~2011年

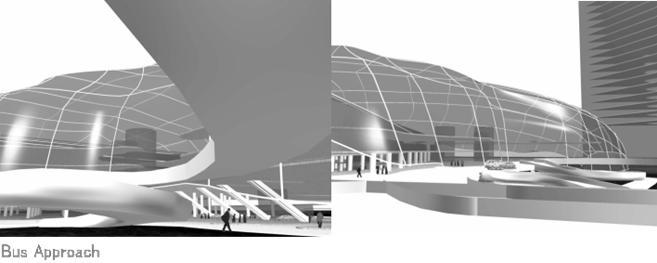

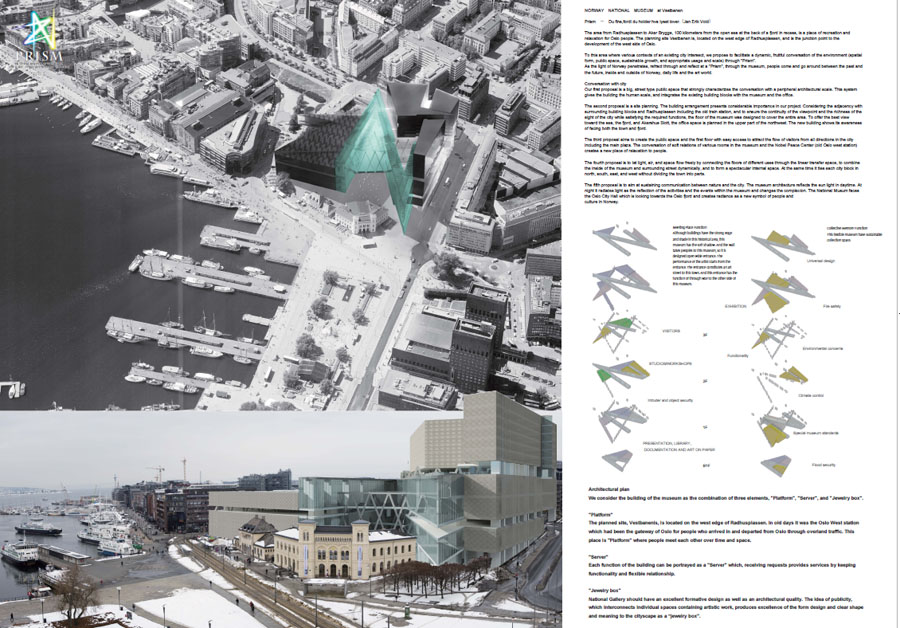

Projects

(1) Hirokazu Abe,Masakazu Iwai,Masahiko Miyamoto,Kensuke

Yasufuku,Kaneyama Kuniaki,Noriko Otsuka,Motoki Nishiyama,Ymamaga Marie,Akira

Takahashi,Takeomi Nakata,Akiko Hirano,Hayato Sueshige,Junya Sugie,Toshiya

Kashiwagi,Yuya Deki,Mai Nakano,Tomoya Watanabe,Yuta Nagai,NA WOO CHUL,

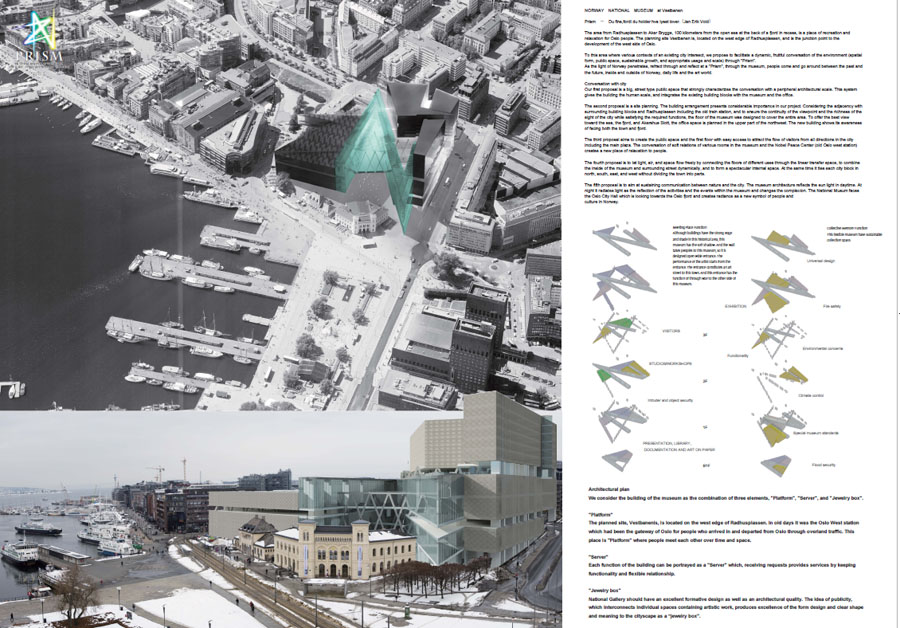

"NORWAY NATIONAL MUSEUM at Vestbanen" 6. 2009, Norway

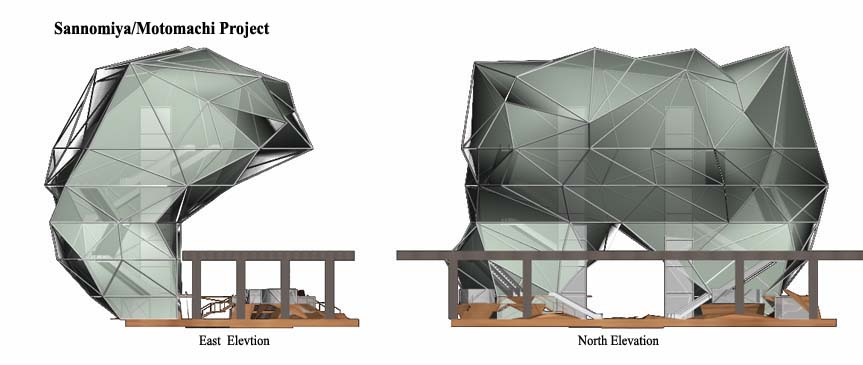

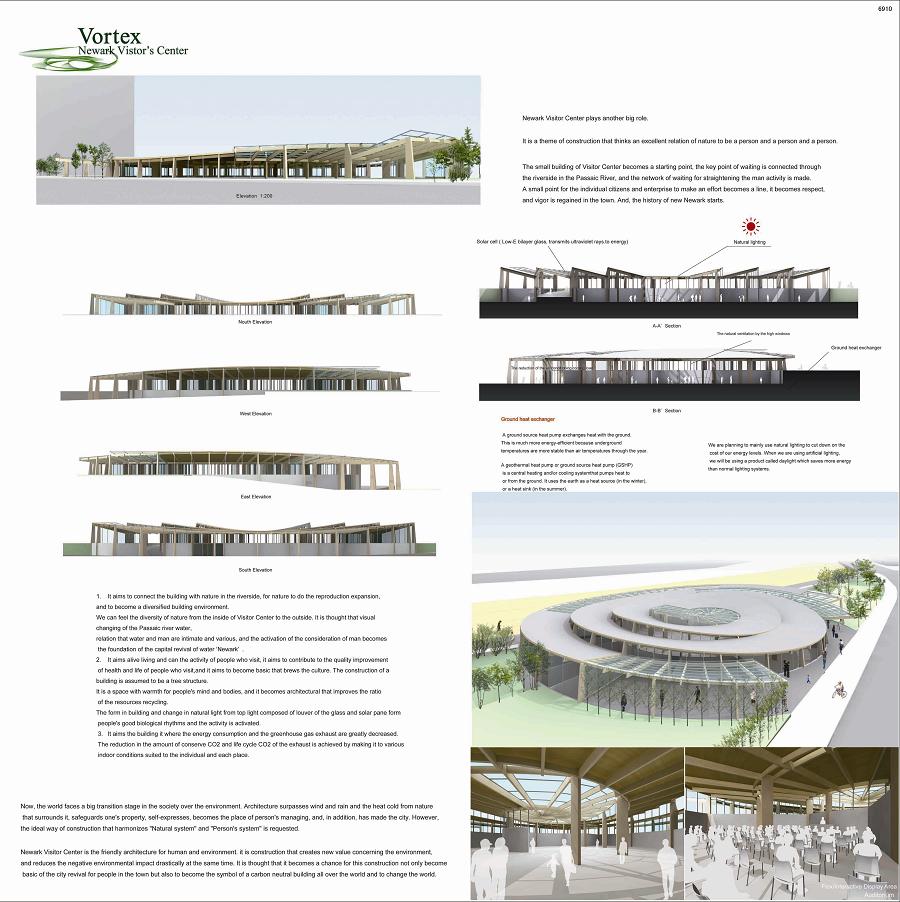

(2) Masahiko Miyamoto,Kaneyama Kuniaki,Motoki

Nishiyama,Ymamaga Marie,, Masakazu Iwai,Hirokazu Abe "Visiter Center

of Newark" 9. 2009, USA

(3) 出来佑也 、永井裕太、中田武臣 第1回三協フロンテア

モバイルアーキテクチュアコンペティション 佳作・長妻貴嗣賞受賞、2009年7月

NORWAY NATIONAL MUSEUM

OSLO, NORWAY

VISITER CENTER, NEWARK

三協フロンティアモバイルアーキテクチュアコンペティション、佳作・長妻貴嗣賞受賞

Master Thesis

(1) 髙橋彰, "中小工場集積地における住工共生のまちづくりの現状と課題",

2009年度修士論文

(2) 中田武臣, "エージェントベース・アルゴリズミックデザインを用いた設計手法の基礎的研究",

2009年度修士論文

(3) 平野暁子, "地方都市における工場跡地再生の現状と課題" , 2009年度修士論文

Undergraduation Thesis

(5) 柏木俊弥、"BIMの三次元形成過程における操作性評価に関する研究"2009年度卒業論文

(6) 出来佑也、"建築物のCGアニメーションにおける空間把握の傾向"、2009年度卒業論文

(7) 中野舞、"大阪市西部地区における工場敷地の土地利用転換の現状と再利用における周辺地域への影響に関する研究"、2009年度卒業論文

(8) 渡邉智也、"住居用途の歴史的建築物の保全と改修に関する研究―神戸市中央区北野町山本通地区を事例として―"、2009年度卒業論文

Diploma Design

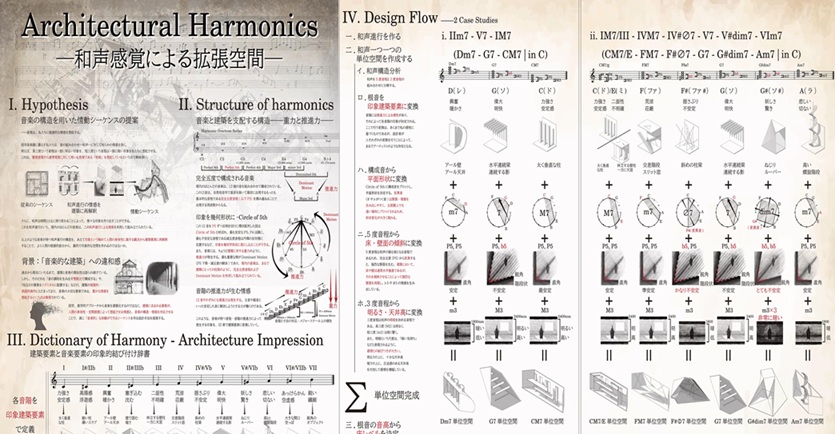

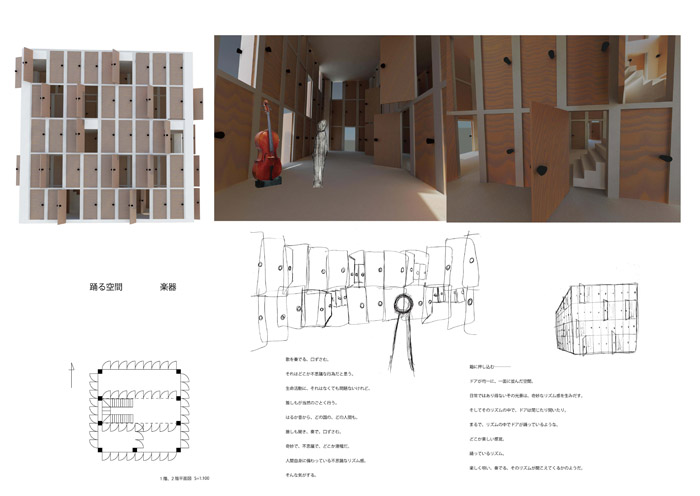

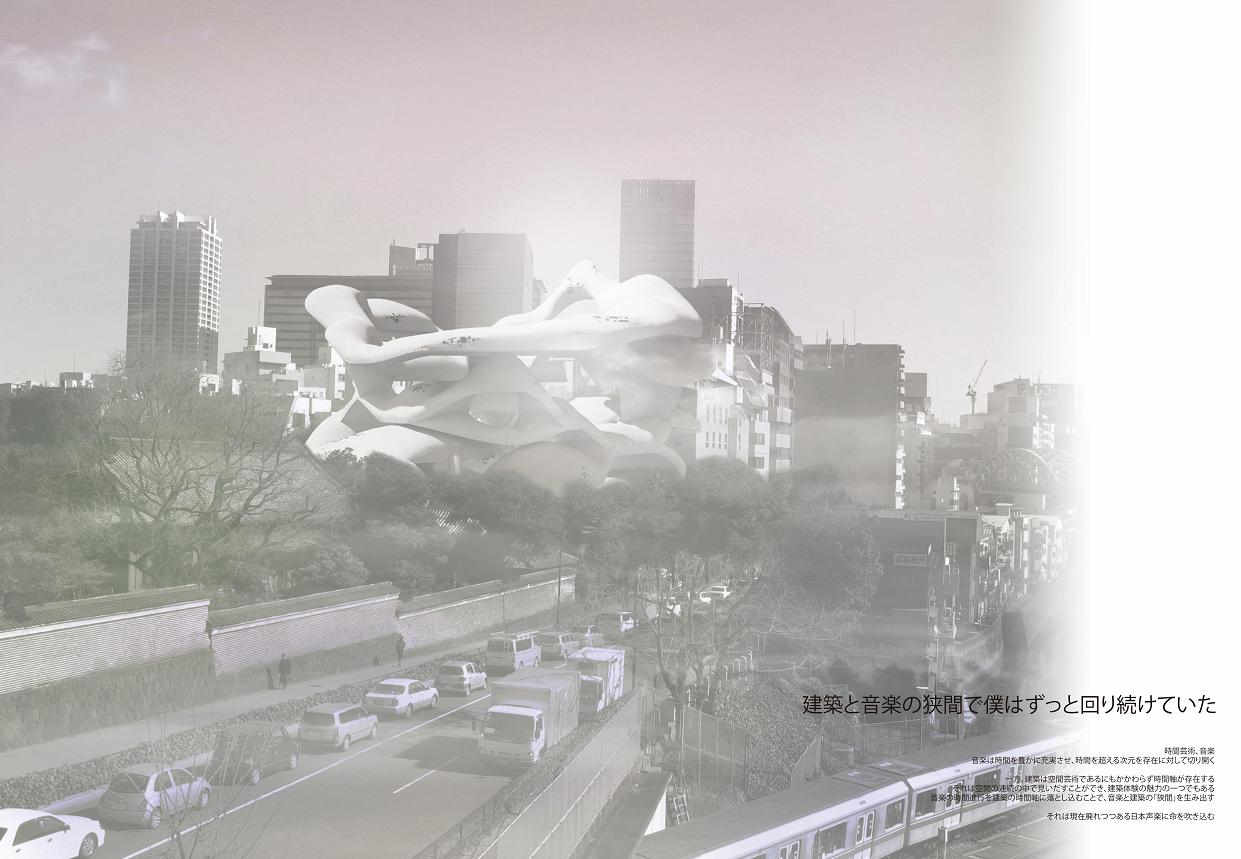

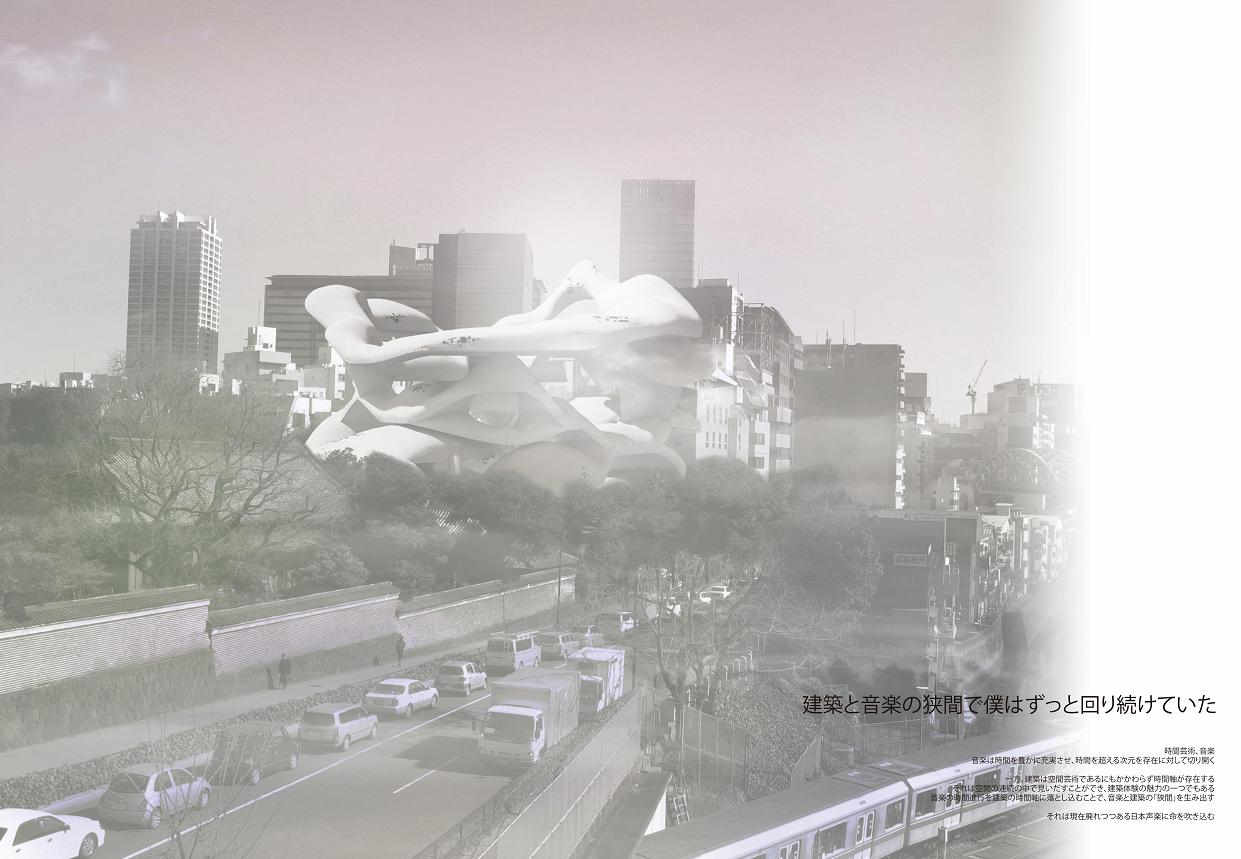

(9) 柏木俊弥、"建築と音楽の狭間で僕はずっと回り続けていた"2009年度卒業設計優秀賞受賞

この作品は文京区湯島の昌平坂に建つ詩吟のためのミュージアムである。この作品の特徴である白い螺旋状の柔らかい造形は力強く圧巻で、かつてのF.キースラーを髣髴とさせるようで驚くほど美しい。また内部空間についても有機的な外観に劣らず執拗にデザインされており、建築としてのリアリティを備えていることは高く評価できる。また展示スペースは様々なテーマを持つポリクロミーの部屋が連鎖しており、作者が形態生成過程で和音の音階をモチーフにしたという階層を螺旋状に上下しながら回遊できる構成になっている点もユニークである。ただ最後にこの昌平坂という場所に建つこの造形の必然性は十分に語られておらず、この地域のコンテキストの分析をふまえた納得いく説明は必要であろう。今後の研鑽を期待したい。

"建築と音楽の狭間で僕はずっと回り続けていた"2009年度卒業設計優秀賞

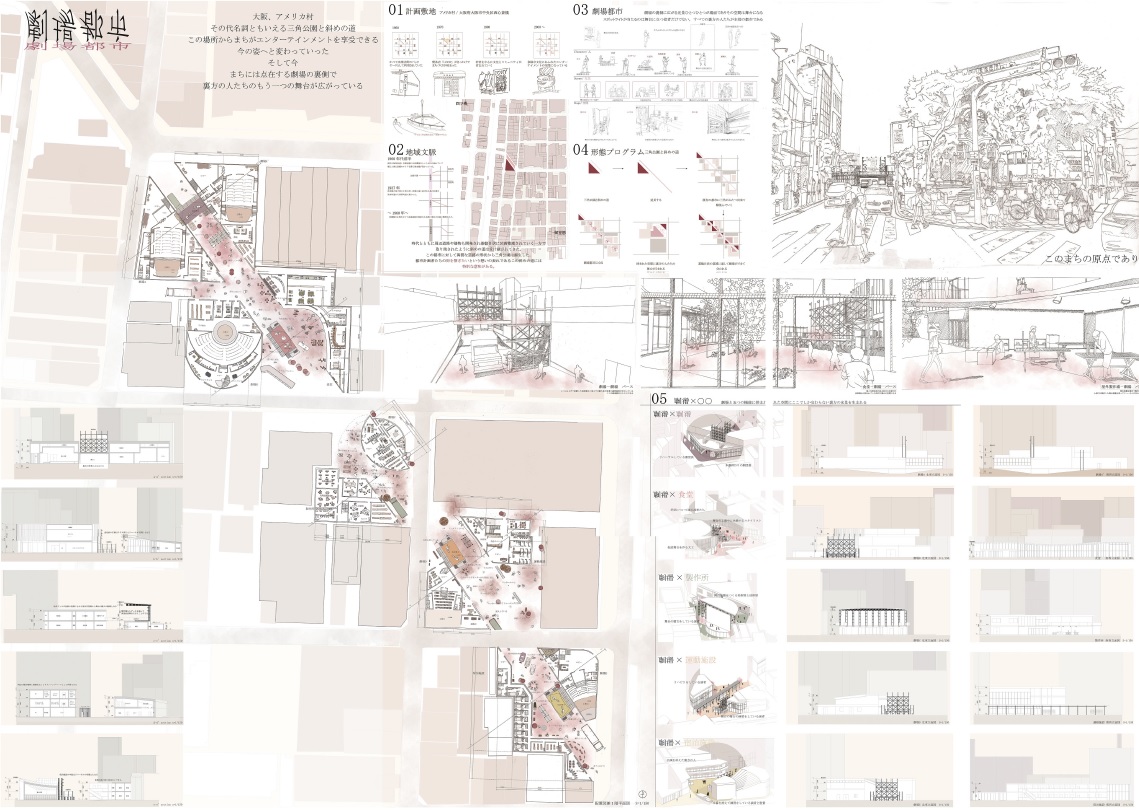

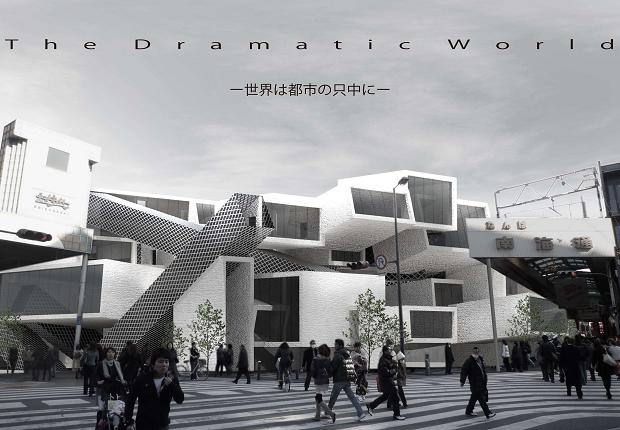

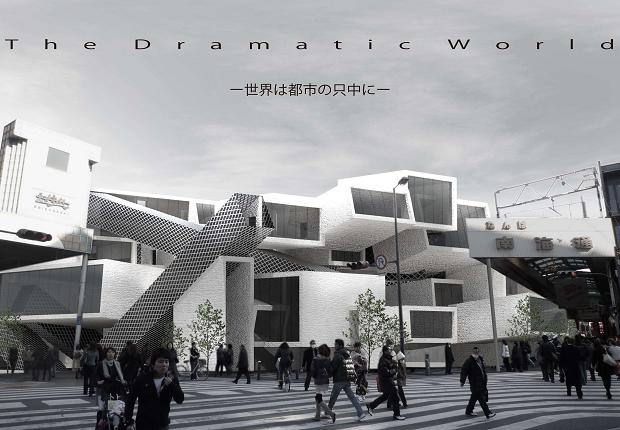

(10) 出来佑也、"The Dramatic World -世界は都市の只中に-"、2009年度卒業設計

この作品は大阪のミナミの繁華街、難波にあり、廃校となっている精華小学校の跡地に計画された劇場空間である。かつて大阪ミナミに点在した様々な種類の小劇場や芝居小屋をイメージさせる四角い空洞が入れ子のように複雑に組み合わされて全体を構成している様は圧巻である。また図面を良く見ると主と従のかかわりや視線の移り変わりが緻密に計画されていることを汲み取ることができ、観る者と観られる者の情景が或る時は逆転しながらパラドキシカルに連続する絶妙に組み合わされたインスタレーションスペースの構成は秀逸である。ただ惜しむべきは作者が綿密にデザインした様々な建築空間についてどのように説明するかをもう少しデザインできれば飛躍的に良くなったと思われる。今後の研鑽を期待する。

"The Dramatic World -世界は都市の只中に-"、2009年度卒業設計

(11) 中野舞、"魔法のじゅうたん"、2009年度卒業設計、仙台デザインリーグ50選

この作品は或る住宅街の空中に浮かぶ大小さまざまな水溜りがこれまで見たことのない不思議な世界を創り出している。櫻の花の咲く頃このあたりは水に浮かぶ一面の花びらとそれを透して落ちてくるやさしい春の日差しに満ち溢れ、夏は水遊びに興じる子供達の声が聞かれるかもしれない。落ち葉が舞い散る季節には黄や赤の絨毯に変化し、木枯らしの吹く寒い季節は凍りついた水盤でスケートができるかもしれない。この作品には雨上がりの土の匂いや蝉しぐれの喧騒や草むらの香りといった都会に住む現代人がこれまで忘れていた大切な感覚を呼び戻してくれるすばらしい作品であり、作者が持つ豊かな感性が作品全体に満ちている。また建築の設計に関しても細部まで良く考えられており、丹念に手書きされた図面やスケッチは秀逸で高く評価する。ただ惜しむべきはコンテキストに何らかの必然性を持たせること、建築としての構造化に踏み込むことで、格段に良くなったと思われる点である。今後の研鑽を期待する。

"魔法のじゅうたん"、2009年度卒業設計

(12) 渡邉智也、"見上げた先に見えるのは"、2009年度卒業設計

この作品は図書館の新しいプロトタイプを提案するものとして位置づけられる。樹木が幹から枝葉へと拡張していくモデルを図書館のプランニングに対応させることでダイナミックな内部空間を創出している。また外観のデザインも特徴的で高く評価する。表題のように下から見上げる書架が並ぶ風景はいつもの図書館とは違って新しいものを発見する期待を抱かせる。ただ惜しむべきは外装を形づくる構造体と内部空間を構成する構造体が異なっていることで、これらが1つのシステムとしてインテグレートできれば格段に良くなったと思われる。今後の研鑽を期待する。

April/2008-March/2009

Journal articles

(1) 服部邦比古、 阿部 浩和,"PFIにおけるVFMに関する評価と課題”,日本建築学会、日本建築学会計画系論文集,第74巻 第635号

pp193-200, 2009.1

(2) 阿部浩和,"建築設計演習における学生の意識と取り組み”,日本建築学会、建築教育研究論文報告集,№8,pp83-88,

2009.1

(3) 安福健祐,阿部浩和,吉田勝行、“避難シミュレーションシステムの経路障害発生時への適用“日本建築学会計画系論文集、第626号,

pp.721-727、2008.4

(4) 安福健祐,"没入型建築ウォークスルーシミュレーションシステムの開発",日本建築学会技術報告集,第14巻

第28号, pp.639-644、2008.11

International Conference Papers

(1) Takeomi NAKATA, Kensuke YASUFUKU and Hirokazu

ABE, "A STUDY ON THE ARCHITECT’S AWARENESS OF INTRODUCTION OF 3D-CAD

AND EFFECT ON ARCHITECTURAL FORM BY 3D-CAD", PROCEEDINGS 13th INTERNATIONAL

CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS, p169,DVDROM, 2008.8

(2) Hirokazu ABE, "DRAWING SKILLS DURING DESIGN AND ARCHITECTURAL

EXERCISES WITH GRAPHICS EXPRESSION", p45 2008.8

(3) Masahiko MIYAMOTO and Hirokazu ABE, "TRIAL DESIGN STUDIO ASSISTED

BY EXTERNAL ARCHITECTS", p166, DVDROM, 2008.8

(4) Saysavanh PHONGSAVANH and Hirokazu ABE,"TYPOLOGY ON ALTERATION

OF LAO HOUSE", p180, DVDROM, 2008.8

(5) H.Kurata, H.Abe & N.Otsuka,"Perception of Private and Public

Sectors of the Regeneration of Post-Industrial Areas in Japan", BROWNFIELDS

2008, Wessex Press, Wessex Institute of Technology,UK, pp255-263 2008.5

(6) N.Otsuka, H.Abe,"Challenge for Brownfield Regeneration: a Comparison

of English and Japanese Approaches", BROWNFIELDS 2008, Wessex Press,

Wessex Institute of Technology,UK, pp33-42 2008.5

(7) Kensuke YASUFUKU,"VISUALIZATION OF EVACUATION SIMULATOR ON A HIGH-DEFINISION

IMMERSIVE PROJECTION DISPLAY", PROCEEDINGS 13th INTERNATIONAL CONFERENCE

ON GEOMETRY AND GRAPHICS, p.273, DVDROM, 2008.8

Conference Papers

(1) 中田 武臣,安福 健祐,阿部 浩和,"3次元CAD

導入に対する設計者の現状意識と建築形態に及ぼす影響に関する研究",日本建築学会大会学術講演梗概集

No.11010, pp433-434 2008.9

(2) ポンサワン サイサワン,阿部 浩和"ラオハウスにおける生活様式と施設構成の変化に関する研究―ビエンチャン4つのエリアを対象として―",日本建築学会大会学術講演梗概集

No.5644, pp179-180 2008.9

(3) 倉田 遥,阿部 浩和,大塚 紀子,"英国におけるブラウンフィールド再生についての事例報告-ハックニー(2012

オリンピックサイト)、バーキン、バーミンガム-",日本建築学会大会学術講演梗概集

No.7086, pp171-172 2008.9

(4) 阿部 浩和,服部 邦比古,"建築系大学院における実務的教育の取り組み",日本建築学会大会学術講演梗概集

No.13005, pp643-646 2008.9

(5) 平野 暁子,阿部 浩和,"持続可能性から見たわが国の都市再生プロジェクト",日本建築学会大会学術講演梗概集

No.7085, pp169-170 2008.9

(6) 安福健祐, 阿部浩和,"没入型ウォークスルーシステムの開発と建築設計評価への適用性",日本建築学会大会学術講演梗概集

No.11009, pp.431-432 2008.9

(7) 中田武臣, 安福健祐, 阿部浩和,"3次元CAD導入に対する設計者の現状意識と建築形態に及ぼす影響に関する研究",平成20年度日本建築学会近畿支部研究報告集

第48号, 計画系, pp.97-100 2008.6

(8) ポンサワン サイサワン,阿部 浩和,"Alternation of Lao House in

Vientiane, Lao PDR",日本建築学会近畿支部研究報告集 第48号計画系 pp97-100

2008.6

(9) 保田千晶,阿部浩和,"まちづくりに関するNPO法人の活動の現状と課題",日本建築学会近畿支部研究報告集

第48号計画系 pp537-540 2008.6

(10) 平野暁子,阿部浩和,"持続可能性から見たわが国の都市再生政策の現状",日本建築学会近畿支部研究報告集

第48号計画系 pp441-444 2008.6

(11) 高橋彰,阿部浩和,"地方都市におけるコンパクトシティ施策の現状と問題点に関する研究",日本建築学会近畿支部研究報告集

第48号計画系 pp437-440 2008.6

(12) 安福健祐、“高精細没入型ディスプレイ装置による災害避難の可視化”、日本図学会2008年度大会(北海道)学術講演論文集、pp.57-60、2008.5

Grants

REGENERATION OF BROWNFIELD

Daiwa Anglo Japanese Foundation UK 2007.8-2008.9

Great Britain Sasakawa Foundation UK 2007.8-2008.9

日英のブラウンフィールド再生に関るステークホルダーの役割とスティグマ削減策の比較

文部科学省科研費補助金・基盤研究(B) H20-H22年度

日英のマージナルエリアにおけるブラウンフィールド再生に関する比較研究

鹿島学術振興財団・研究助成 H20-H21年度

Regenerating Hardcore Brownfield Sites in England and

Japan: A Comparative Study of Manchester and Osaka

The Education Trust of The Royal Institution of Chartered Surveyors UK

2008.12-2009.6

高精細映像による没入型避難シミュレータの開発と地下空間浸水時への適用性

文部科学省科研費補助金・若手研究(スタートアップ) 2007~2008年

Projects

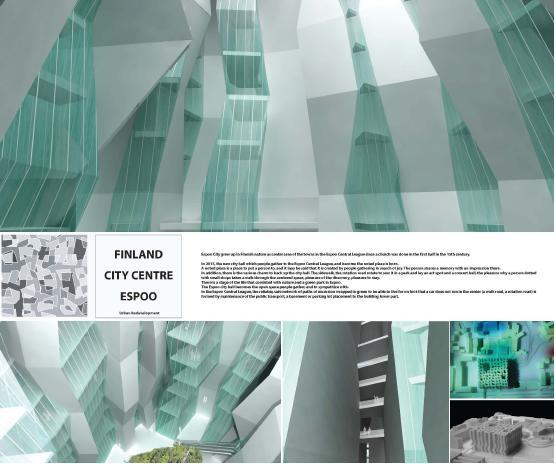

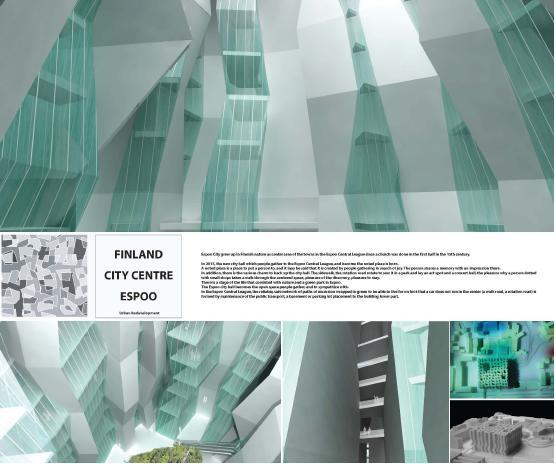

(1) Abe Hirokazu, Iwai Masakazu, Miyamoto Masahiko,,

Kanayama Kuniaki, Akira Takahashi Akiko Hirano, Takeomi nakata, "ESPOON

KAUPUNGINTALON JA KESKUSTAKORTTELEIDEN IDEAKILPAILU 3.12.2007-31.3.2008",

City Hall ESPOO, Finland

(2)高橋彰、他24名、"浜甲子園団地再生プロジェクト"団地再生シンポジウム " 既存住棟を活用した、団地の新たな魅力づくり " 2007.9

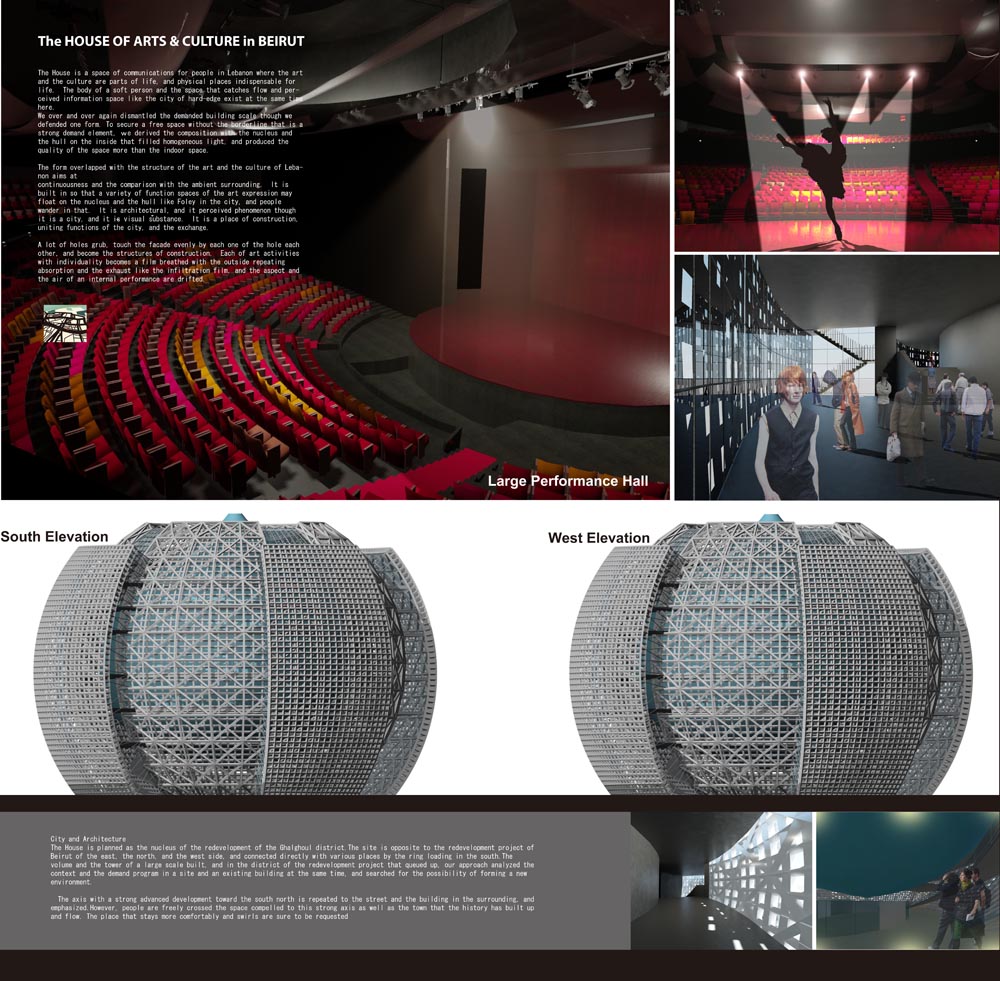

(3)Masahiko

MIYAMOTO, Hirokazu ABE, Kuniaki KANEYAMA, Kensuke YASUHUKU, Akira TAKAHASHI,

Takeomi NAKATA, Akiko HIRANO, Yu AOYAMA, Motoki NISHIYAMA, Noriko Otsuka,

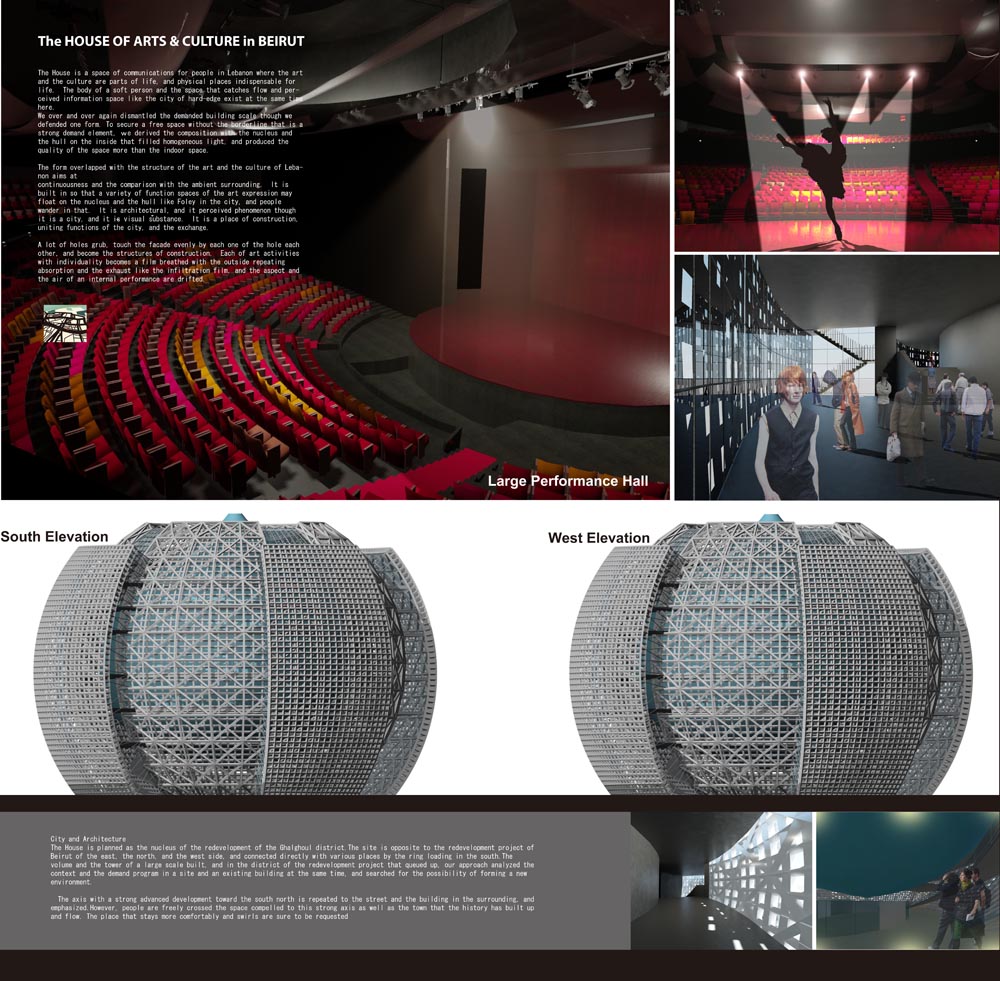

"International Competitions: House of Arts and Culture in Beirut,

Lebanon", 2009.1

City Hall ESPOO,

Finland

浜甲子園団地再生プロジェクト

House of Arts and Culture in Beirut, Lebanon

Master Thesis

(1) 倉田 遥、"ブラウンフィールド再生におけるステークホルダーの意識と課題",

大阪大学工学研究科 修士論文, 2009.2

(2) 山本 和樹 "近代化産業遺産としてのレンガ倉庫・工場の保存と活用についての研究",

大阪大学工学研究科 修士論文, 2009.2

Undergraduation Thesis

(23) 大島 康徳、"VRを用いた場所認識の決定要因に関する研究",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2009.2

(24) 末重 隼人、"公共施設におけるブラウンビルディングの現状と課題",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2009.2

(25) 杉江 順哉、"堀江・中崎町におけるファサード変化に見られる仮設的コンバージョン建築の変遷",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2009.2

(25) 中村 洋志、"土着的な建築(群)における環境適応性に関する研究",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2009.2

(25) 濱野 真由美、"谷崎潤一郎の著書に見られる建築描写による空間認識の特性に関する研究",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2009.2

(25) QI FANG、"観光施設としての建築物に対する意識と課題-大阪における在日外国人を事例として-",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2009.2

Diploma Design

(23) 末重 隼人、"All Blue", , 2009.2 <平成20年度卒業設計優秀賞受賞・日本建築家協会近畿支部卒業設計優秀賞受賞>

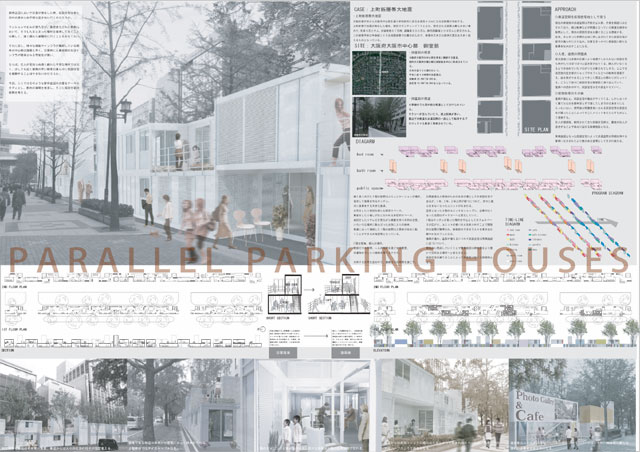

この計画は大阪市東部中央卸売市場の加工食品部棟の敷地に建てられた巨大な " いけす " である。これは東部市場で扱う鮮魚を保管する役割と同時に、市民に開かれた観賞用の水族館でもある。日頃から食用として流通している海産物が実際にどのようなところから運ばれて来るのか、それらは海の中でどのようにして生きているのかなどを理解し、その命を食することの意味を考えさせる学びの場を提案している。建築構成としては世界地図を抽象化した正方形平面が互いに重なることによって切り取られる多角形と切り取る正方形が図と地の関係を逆転させながら水槽や教室や通路として立体的に構成されており、緻密なプランニングの中に浮かび上がる水槽の造形は見事で、水中に引き込まれるような青い空間は秀逸である。ただコンセプトで述べている隣接する卸売市場とこの施設との物理的関係はいささか不明瞭であり、隣接する平野川の浄化についてもやや不自然さが残る点が惜しまれる。建築家には優れた造形力とともに卓越した見識が求められる。今後の研鑽を期待したい。

"All Blue"<平成20年度卒業設計優秀賞受賞・建築家協会近畿支部優秀賞>

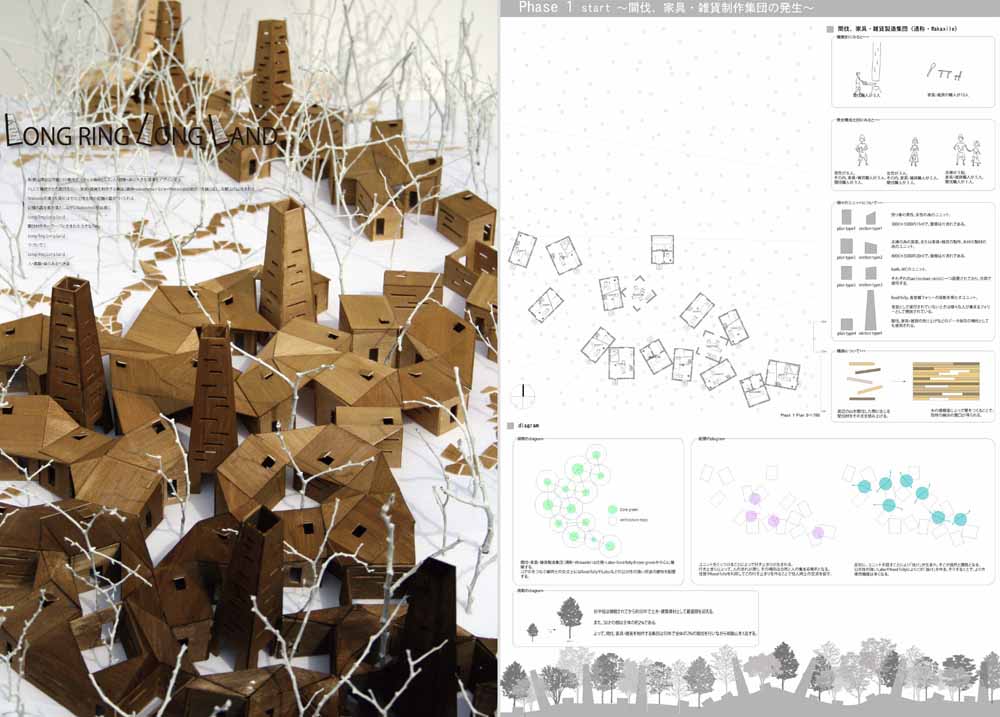

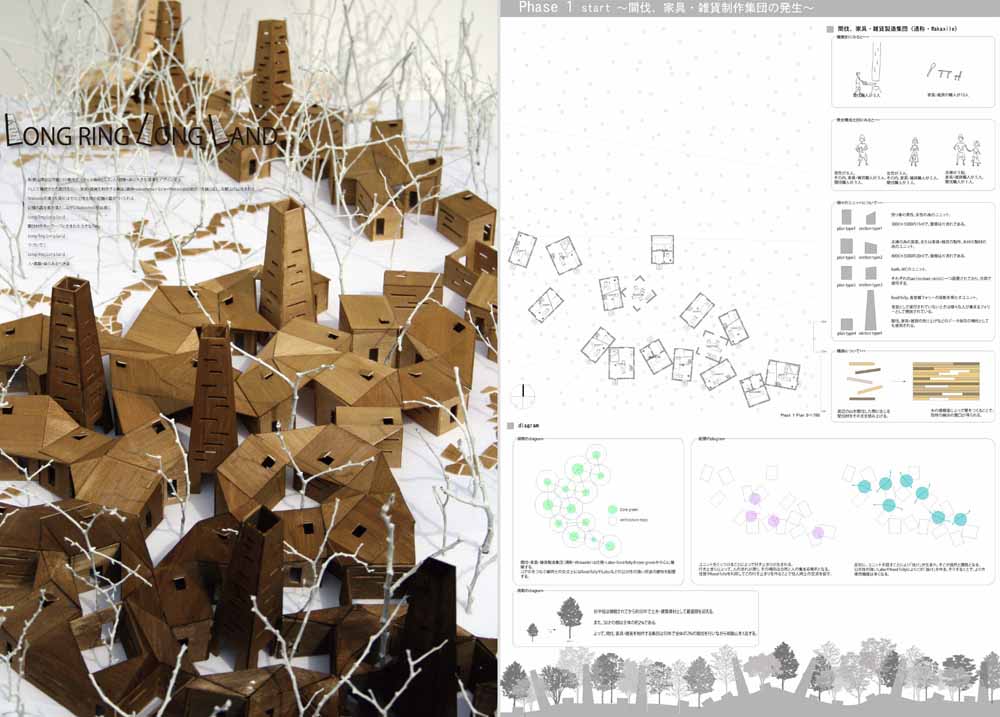

(23) 中村 洋志、"Long Ring Long Land", ,2009.2 <平成20年度卒業設計優秀賞受賞>

この案は日本の山林で問題になっている " 間伐材 " をテーマに扱っている。ここでは10人の職人集団が間伐と家具製作を繰り返しながら、和歌山の鮎川を基点に紀伊山地を移動していくことで、山の生態系を維持していく仕組みを提案している。この作品の冥利は時間の流れの中で、職人たちが仮眠する山小屋が工房や林間学校、子供の隠れ家へと次第に形を変え、使われ方が変化して最終的には朽ちて自然に戻るまでのプロセスを建築という視点でデザインしていることにある。一見アドホックな山小屋の形態がその痕跡を残しながら蛇行して連なる風景は圧巻であり、白い林の中に浮かび上がる一群の錆色の形態はきわめて美しい。そして時間とともに変化するその全体が一つの歴史として認識された時、作者がこの作品に秘めた未来へのあたたかい思いが感じられる。ただこの山林において木材で積層された小屋や斜面に垂直に立つ建物に込めた操作の意図が若干不明瞭であり説得力のある説明が必要であろう。今後の研鑽を期待したい。

"Long Ring

Long Land"<平成20年度卒業設計優秀賞受賞>

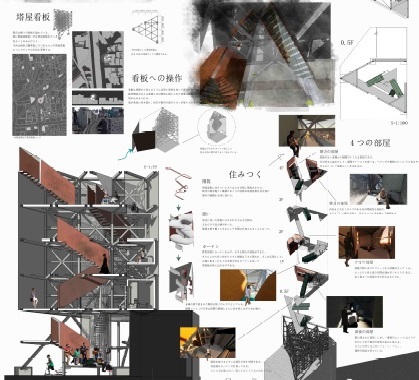

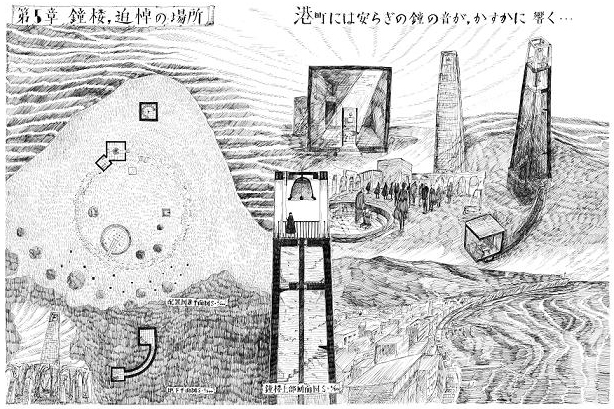

(23) 濱野 真由美、"塔の目,うつるもの,物語", ,2009.2 <OBレビュー2008特別賞受賞・仙台卒計50選>

この作品は " 塔 " という建物にまつわる物語であり、言葉によって人の脳裏に想起される建築空間を手がかりに、物語を作ることで " 塔 " という建築の最も根源的な部分をデザインしようとした試みとしてきわめて先鋭的である。作者はこの物語で4人の登場人物を配して、彼らの人生を描き、 " 塔 " に " 灯台 " や " 天文台 " 、 " 展望台 " 、 " 鐘楼 " としての役割を与えたが、 " 塔 " そのもののデザインには直接手をつけようとしない。おそらく作者がデザインしたのは建築物の機能や形態とは別に、時代とともに消滅し蓄積される " 記憶 " のような痕跡の感覚であったのだろう。またプレゼンテーションもきわめて秀逸で、ペンによる手書きで精緻に描かれた画面は非常に濃密である。ただ惜しまれるのは、ここで描かれた " 塔 " にまつわる作者の内の世界の " 記憶 " が、外の世界の " 記憶 " とどこかで接点を持つことができれば格段に良くなったと考える。

"塔の目,うつるもの,物語"<OBレビュー2009特別賞受賞・仙台卒計50選>

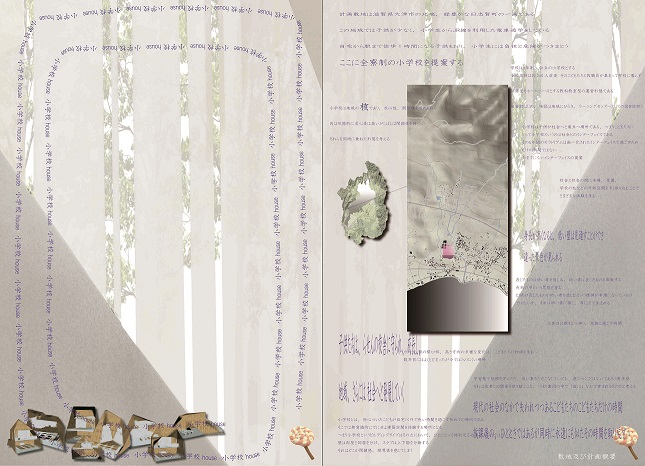

(23) 杉江 順哉、"小学校 house", 2009.2

これは滋賀県大津市の豊かな田園地帯に立つ小学校である。ここでは校舎は四角形を基調とした螺旋状に配置され、ところどこにフォリーのような塊が点在しており、その内部に寄宿舎と教室を持つことで独自の学校スタイルを提案している。また模型で示されるダイナミックな空間構成や形態操作は奇抜で美しく、新しい学校の可能性を示す良い作品に仕上がっている。ただこの施設のデザインやコンセプトと立地する農村地帯のコンテキストとの関係性がやや不明瞭であり、説得力のある説明が必要である。またプレゼンテーションとしての図面やパネルの表現はいささか不十分であり、作者伝えようとした概念の全容を正確に伝え切れていない点が大層惜しまれる。今後の研鑽を期待したい。

"小学校 house"

(23) 大島 康徳、"Dome in jungle", 2009.2

(23) QI FANG、"中国瀋陽市における三世帯住宅", ,2009.2

April/2007-March/2008

Journal articles

(1) 服部邦比古、 阿部 浩和,"建築系大学院における事業採算性検討を含めた建築企画演習の試み”,日本建築学会、建築教育研究論文報告集,№8,pp71-76,

2008.1

(2) 阿部浩和,"図的表現を伴う演習科目における建築系学生の作図技量の現状”,日本建築学会、建築教育研究論文報告集,№8,pp37-42,

2008.1

(3) 安福健祐, 阿部浩和, 吉田勝行,"避難シミュレーションシステムの経路障害発生時への適用",日本建築学会計画系論文集,第626号,

pp.721-727,2008.4

International Conference Papers

(1) Hirokazu ABE, "STUDENTS' SKILLS IN DRAWING

EXPRESSION AND DESIGN IN ARCHITECTURAL DESIGN PROJECT",Proceedings

of 7th. Japan-China Joint Conference on Graphics Education,pp.138-143,

,2007,7

Conference Papers

(3) 山本和樹、阿部浩和,"近代化産業遺産を活かした都市再生に関する取り組みの現状と課題 ―レンガ倉庫・工場

に関する調査分析―"日本建築学会近畿支部,平成19年度近畿支部研究発表会、No.8020,

pp773-776 2007.6

(4) 倉田遥、阿部浩和,"工業跡地における都市再生に関する行政と民間事業者の意識と取り組みの現状 ―ブラウ

ンフィールドの視点から―"日本建築学会近畿支部,平成19年度近畿支部研究発表会、No.7008,

pp421-424 2007.6

(5) 阿部浩和,"建築系学部学生の設計演習における図的表現", 2007年度日本図学会大会学術講演論文集、pp179-184,

2007.5

(6)安福健祐,"没入型ディスプレイ装置を用いた避難シミュレータの開発"日本図学会2007年度大会(東京)学術講演論文集,2007.5

(6) 服部邦比古・阿部浩和, " PFI事業におけるVFMに関する評価と課題",日本建築学会大会学術講演集,E1分冊

pp1215-1216 No.8022, 2007.8

(7) 三好史晃・安福健祐・阿部浩和,"PFIの公営住宅整備事業への適用性に関する研究",日本建築学会大会学術講演集,

E1分冊 pp1219-1220 No.8024, 2007.8

(8) サイサワン ポンサワン・阿部浩和, "MODERN EXTENSIONS IN TRADITIONAL

HOUSES Case of Bokeo and Luangprabang Provinces of Lao PDR"",日本建築学会大会学術講演集,E1分冊

pp73-74 No.5037, 2007.8

(9)八木章徳・阿部浩和,"大都市中心部に見られる仮設的コンバージョンの傾向と市街地活性化の現状に関する研究 中崎町、堀江、空堀におけるケーススタディ",日本建築学会大会学術講演集,

F1分冊 pp319-320 No.7131, 2007.8"

(10) 安福健祐・阿部浩和・吉田勝行,"避難シミュレーションシステムの経路障害発生時への適用",日本建築学会大会学術講演集,5483,

2007.8

(11) 山本和樹・阿部浩和,"近代化産業遺産を活かした都市再生に関する取り組みの現状と課題 レンガ倉庫・工場に関する調査分析",日本建築学会大会学術講演集

F1分冊 pp175-176No.7073, 2007.8

(12) 倉田遥・阿部浩和・大塚紀子,"工業跡地における都市再生に関する行政と民間事業者の意識と取り組みの現状 ブラウンフィールドの視点から",日本建築学会大会学術講演集F1分冊 pp177-178

No.7074, 2007.8

Grant

(13)REGENERATION OF BROWNFIELD (Grant of Daiwa Anglo

Japanese Foundation & Great Britain Sasakawa Foundation)

Collaboration research with Oxford Brooks University UK to examine the

regeneration of brownfield sites (former industrial derelict sites). Support

for information exchange between UK and Japan based researchers including

a conference attendance in Japan and field trips in the UK

Reports

(13)工業跡地における都市再生に関する行政と民間事業者の意識調査報告書,倉田遥、阿部浩和 2007.5→報告書

(14)PFIにおけるVFMに関する調査報告書、服部邦比古、阿部浩和,、2007.6→報告書

(15)公的住宅整備事業とPFIの適用に関する意識調査報告書、三好史明、阿部浩和、2008.6→報告書

Projects

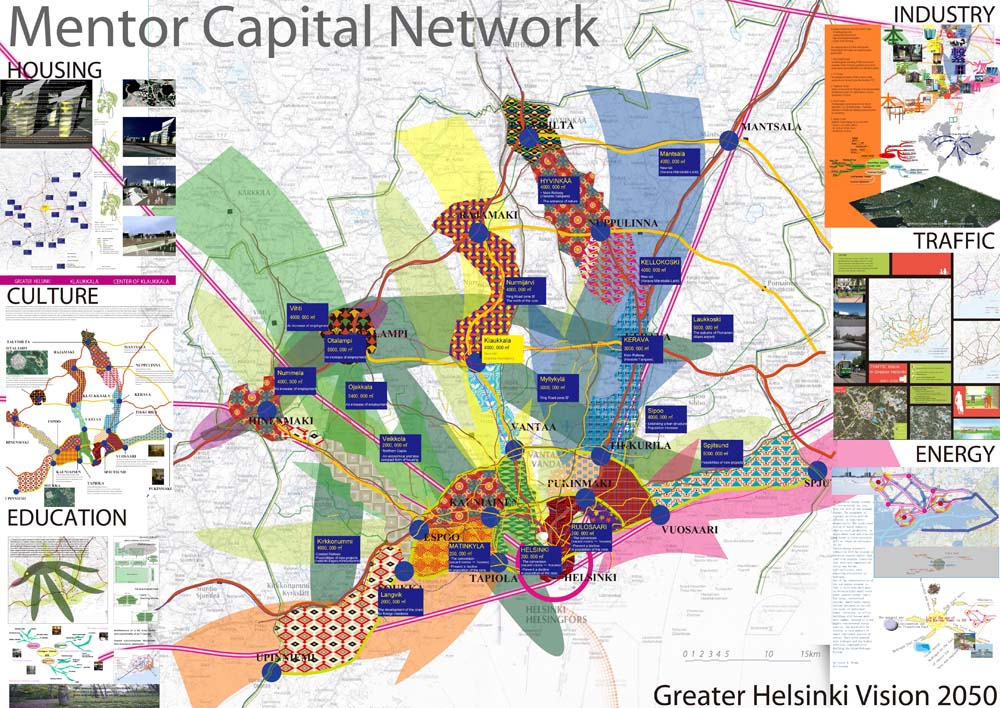

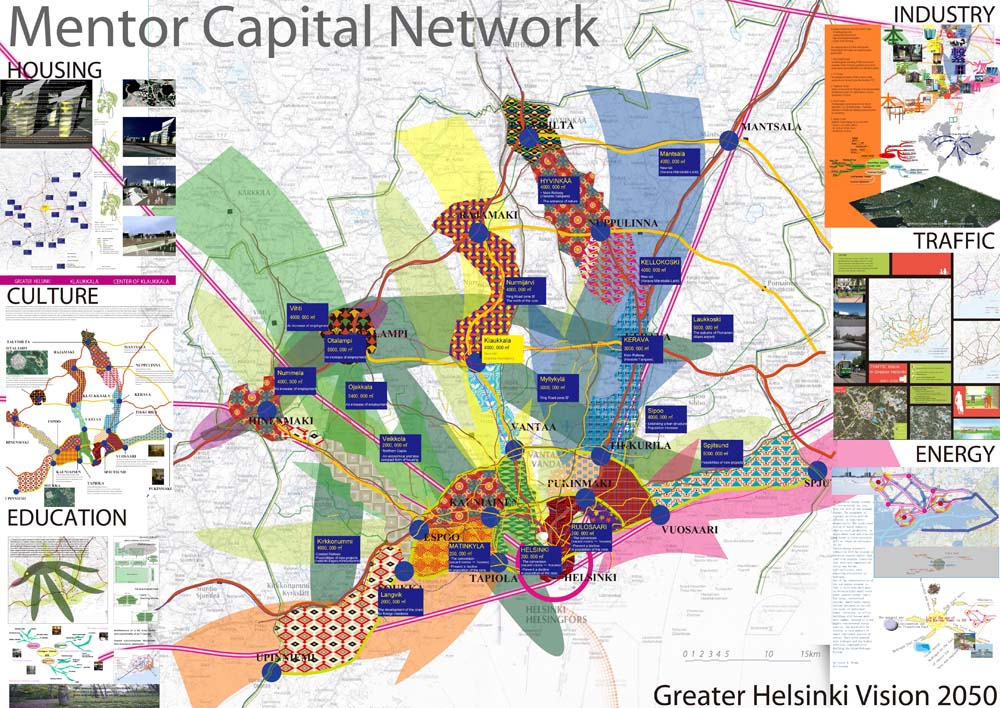

(16) Abe Hirokazu, Iwai Masakazu, Miyamoto Masahiko,

Hashidera Tomoko, Hamada Aiko, Kurata Haruka, Miyoshi Fumiaki, Yasuhuku

Kensuke, Takahashi Akira, Hirano Akiko, Yasuda Chiaki, "Greater Helsinki

Vision 2050", 2007,5

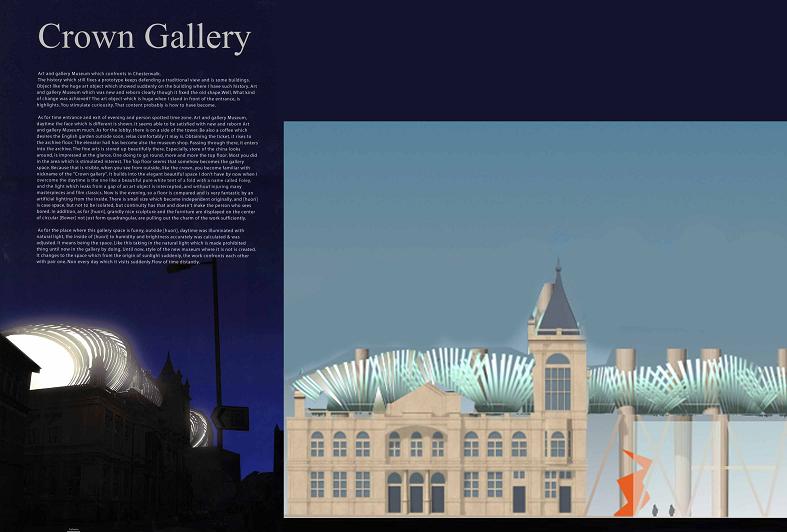

(17)Miyamoto Masahiko,Kanayama Kuniaki, Mai Danjou, Ayu Ueno, Uka Matsumoto,

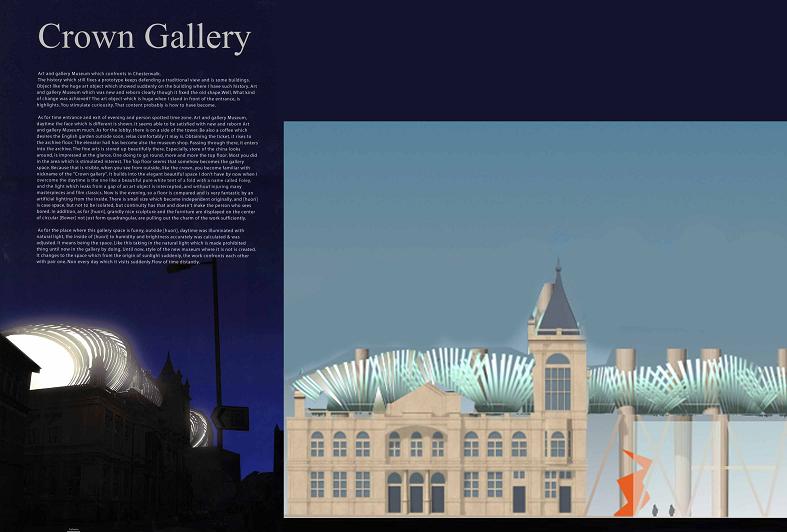

Erina Mori, Abe Hirokazu, Iwai Masakazu,Aiko Hamada,"Sustainable Development

for Cheltenham Art Gallery & Museum"",2007.9

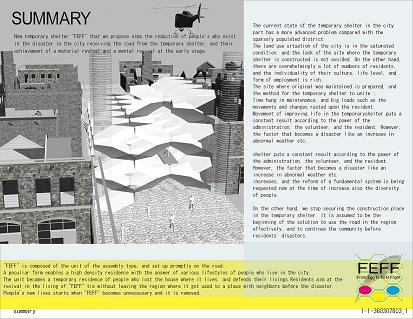

(18) Abe Hirokazu, Iwai Masakazu,Miyamoto Masahiko, Aiko Hamada, Kanayama

Kuniaki, Otsuka Noriko, Mai Danjou, Ayu Ueno, Uka Matsumoto, Erina Mori,

"Design Competition for Post Disaster Provisional Housing", NewYork,

2008.1

"Greater Helsinki Vision 2050", 2007,5

"Sustainable Development for Cheltenham

Art Gallery & Museum",2007.9

"Design Competition for Post Disaster

Provisional Housing", NewYork, 2008.1

Master Thesis

(21) PHONGSAVANH SAYSAVANH、"ALTERATION

OF LAO HOUSE AND CHANGING OF LIFESTYLE - CASE OF VIENTIANE, LUANGPRABANG

AND BOKEO PROVINCES -", 大阪大学工学研究科 修士論文, 2008.2

(22) 三好史晃 "公的住宅整備事業におけるPFI手法の適用性に関する研究",

大阪大学工学研究科 修士論文, 2008.2

(23) 八木章徳 "インドにおけるコルビュジェの作品に見られる土着的様相",

大阪大学工学研究科 修士論文, 2008.2

Undergraduation Thesis

(23) 高橋 彰、"地方都市におけるコンパクトシティ施策の現状と問題点に関する研究",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2008.2

(24) 中田 武臣、"3次元CAD導入に対する設計者の現状意識と建築形態に及ぼす影響",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2008.2

(25) 平野 暁子、"持続可能性から見たわが国の都市再生行政の現状",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2008.2

(25) 保田 千晶、"まちづくりに関するNPO法人の活動の現状と課題 -大阪府下における学術・文化・芸術振興活動を中心として-",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2008.2

Diploma Design

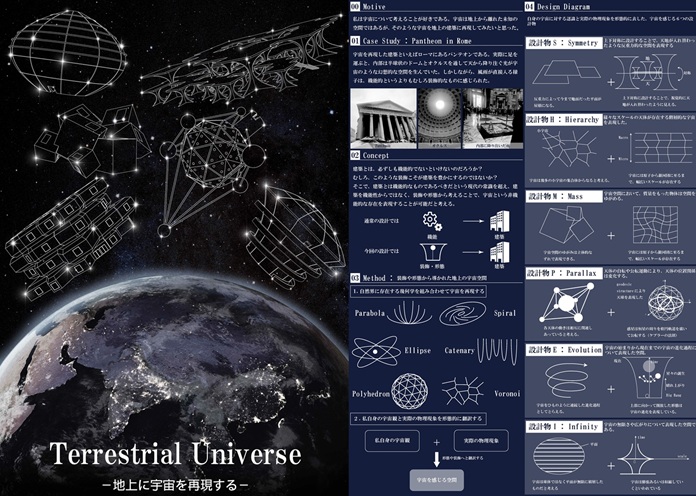

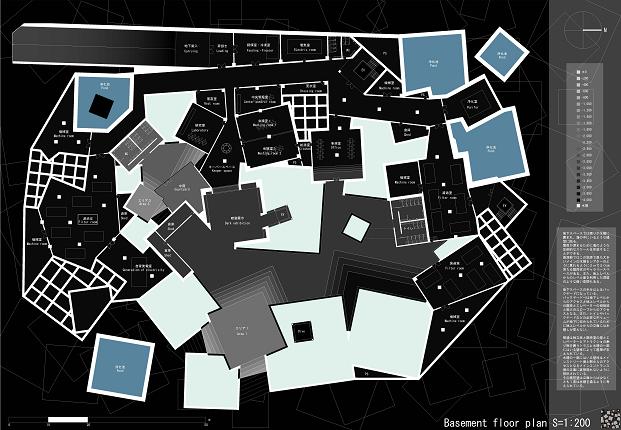

(23) 高橋 彰、"建築といふ青白い現象", , 2008.2 <平成19年度卒業設計奨励賞受賞>

当該計画は、大阪築港にある中央突堤に計画されたアートスペースの提案である。かつては物流拠点として大阪の繁栄を支えてきたこの場所も、今は廃屋になった倉庫が1棟残るだけで荒涼とした風景が広がっている。作者はここに芸術家のための場をつくるとして " クイ " と称するオブジェを打ち込み、水路を廻らして、地下空間を計画した。そこにはこの場所が持っている抗し難い歴史の厚みを背景としながらも、次世代への期待を感じさせるインスタレーション・ゾーンが広がっている。一見散漫に見えるポリクロミーな屋外施設と、かつての大桟橋の部分に作られたストイックな地下施設のコントラストは絶妙であり、控えめながらも引き込まれるような内部空間の演出は見事で、そこに見え隠れする日常と非日常の対比がこの作品の醍醐味であると考える。ただそこで説明される様々な理論的内容と作者がここで考えたリアリティとの間に若干の乖離がある点が惜しまれる。まずは明快な論点を主張するとともに、この作品で実現している様々な事実を整理することで飛躍的に良くなると思われる。今後の研鑽を期待したい。

"建築といふ青白い現象"<平成19年度卒業設計奨励賞受賞>

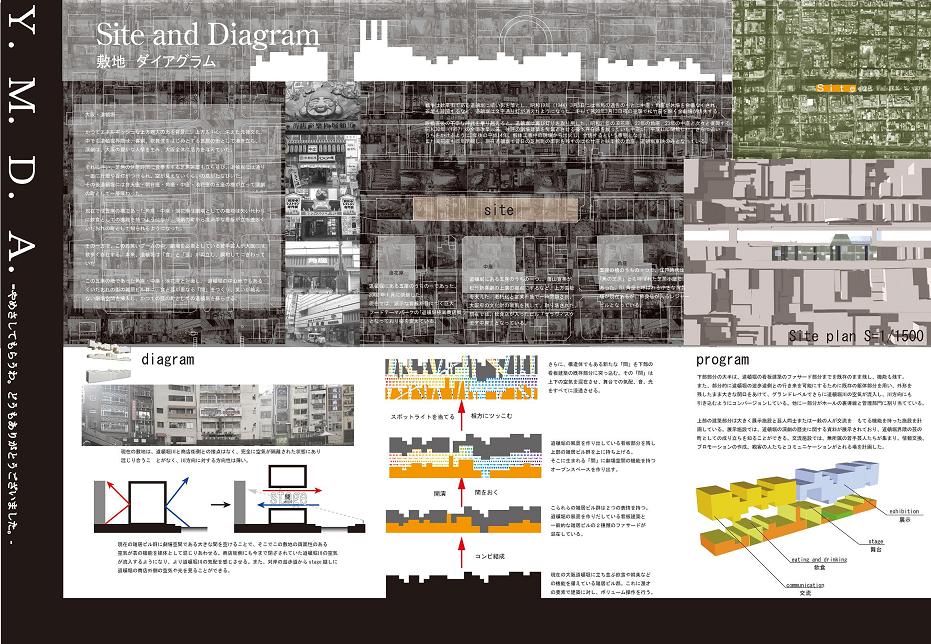

(24) 中田 武臣、"Y.M.D.A - やめさせてもらうわ。どうもありがとうございました。-",

2008.2 <平成19年度卒業設計奨励賞受賞>

大阪ミナミの中心、道頓堀に芝居(お笑い)の文化を復活させるための意欲的な提案である。計画は堀に南面する飲食ビル群の一角に芝居の展示と交流の場を設け、それを " 間 " と称するメガストラクチャーで上空に持ち上げることで、中空にパフォーマンスのステージを発生させダイナミックな空間構成を実現している。この一連の操作は芝居(お笑い)の中に見られる諧謔性と大阪再生への熱い思いが二重写しになっており、単なる市街地再生に留まらない迫力のある作品に仕上がっている。また道頓堀川や周辺地域との関係もよく考慮されており、VOIDが林立する吹き抜け空間は大層魅力的で、模型やプレゼンテーションの構成も秀逸であり、作者のデザイン力は高く評価できる。ただこのアイデアを実現させるためには、さらなる建築設計と架構検討が必要であり、低層部の既存ビルの扱いに関する技術的な検討が加われば、格段に良くなるものと思われる。

"Y.M.D.A - やめさせてもらうわ。どうもありがとうございました。-"<平成19年度卒業設計奨励賞受賞>

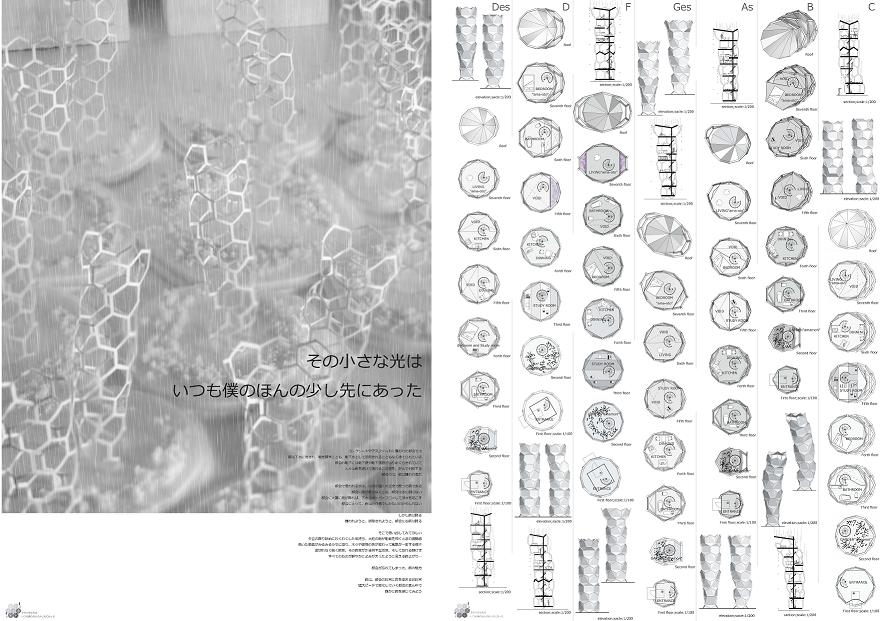

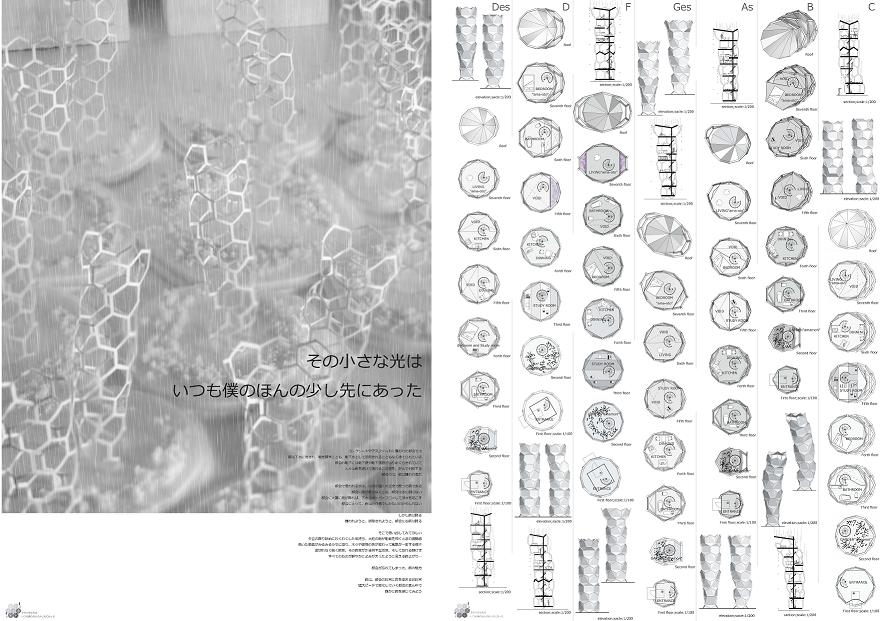

(25) 平野 暁子、"その小さな光はいつも僕のほんの先にあった", ,

2008.2 <平成19年度卒業設計奨励賞受賞>

当該作品は雨をテーマにした住宅群の提案で、都会の中に出現した不思議な形態群とモノクロームの風景は夢を見るように美しい。また六角形を基調とするスペースフレームは所々に嵌め込まれた五角形や七角形によって微妙に歪められており、それらが奏でる旋律は、どこかもの悲しくも繊細で、現代人がこれまで忘れていた大切な感覚を呼び戻してくれるすばらしい作品である。また建築の設計に関しても細部まで良く考えられており複雑な架構計画を見事に設計している点を高く評価する。またプレゼンテーションも魅力的で、図的表現としても申し分ない。ただ、惜しむべきは、この美しい形態群と雨とのかかわりが若干希薄であり、この住宅における雨に関する具体的なシステムとその効果についてさらなる工夫が必要であろう。ここで示された居室のどの部分がそれらに対応しているかを示すことで飛躍的に良くなるものと思われる。

"その小さな光はいつも僕のほんの先にあった"<平成19年度卒業設計奨励賞受賞>

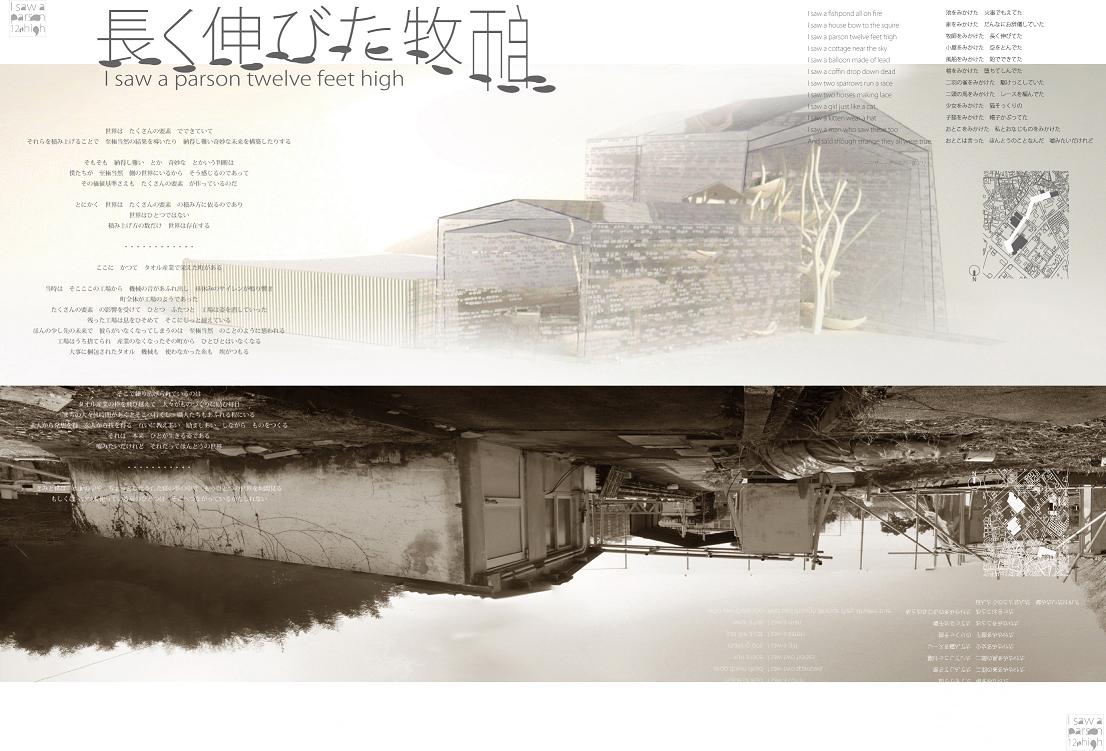

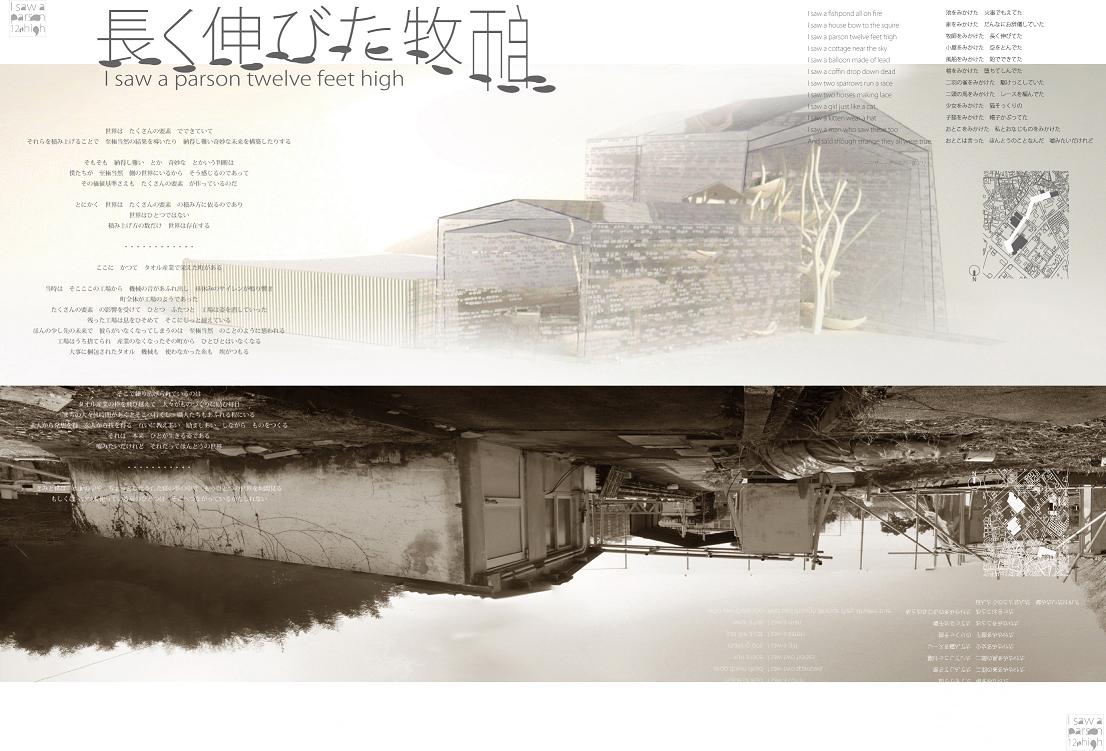

(25) 保田 千晶、"長く伸びた牧師 - I saw a person twelve feet high

-", ,2008.2<OBレビュー2008特別賞、仙台卒計50選>

大阪泉南の地場産業でもあった中小のタオル工場は今では産業構造の変化とともに、生産施設の海外移転などによって窮地に立たされている。この作品はそのタオル工場の敷地(跡地)を舞台に展開される夢のような風景である。透明でパタン柄のある外皮に包まれた建物の内部には、樹木のような構造体が林立し、不思議な形をした部屋が空中に浮かんでいる。ここは未来のファクトリーショップであり、蛇行するベルトコンベアが既存の工場群を連結している。この作品に見られる作者のイマジネーションは圧巻で、そこに構築された空間は驚くほど魅力的である。また表題で用いられたマザーグースの不思議な挿話は豊かな過去と、辛い現実と、はかなくも希望に満ちた未来を暗示していて興味深く、作品全般にわたって作者のあたたかい視線が感じられる。ただ惜しむべきは建築としてのリアリティの希薄さで、建築設計としての具体化、形態の抽象化・構造化に踏み込まなくてはならない。ただそのためにかえって作者が持つ豊かな感性が損なわれないことを祈る。

"長く伸びた牧師 - I saw a

person twelve feet high -"<OBレビュー2008特別賞・仙台卒計50選>

April/2006-March/2007

Journal articles

(1) 安福 健祐, 阿部 浩和, 吉田 勝行,"リアルタイムCGを用いた建築空間の空間認識力を測定するテストCGIMTの開発,"日本図学会,図学研究,

2006.6

(2) 安福健祐,阿部浩和,吉田勝行,"ウォークスルーシステムによる避難シミュレータの開発と地下空間浸水時の避難行動に関する分析"

日本建築学会,日本建築学会計画系論文集 2006.11

(3) 阿部浩和,"建築設計演習における図的表現の状況と評価"日本建築学会,第7回建築教育シンポジウム研究報告集

2007.1

(4) 宮本昌彦,阿部浩和,"外部実務組織の協力による建築設計教育方法の構築と試行"日本建築学会, 第7回建築教育シンポジウム研究報告集,

2007.1

Conference Papers

(5) 阿部浩和,"建築設計演習における図的表現法に関する一考察",日本図学会,第39回日本図学会大会学術講演論文集

2006.5

(6) 八木章徳、阿部浩和,"大都市中心部に見られる仮設的コンバージョンの傾向と市街地活性化の現状に関する研究―中崎町、堀江におけるケーススタディ",日本建築学会近畿支部,平成18年度研究発表会論文集

2006.6

(7) 安福健祐, 阿部浩和, 吉田勝行,"体験型避難シミュレータによる地下空間浸水時の避難行動実験―避難誘導支援システムの開発

その2―" 日本建築学会近畿支部,平成18年度研究発表会論文集 2006.6

(8) 三好史晃、阿部浩和,"ニュータウンにおける戸建住宅の建替え・改修に関する居住者意識―建築の長寿命化の視点から―"

日本建築学会近畿支部,平成18年度研究発表会論文集 2006.6

(9) 安福健祐,阿部浩和,吉田勝行,"体験型避難シミュレータの開発と地下空間浸水時の避難行動に関する分析"

日本建築学会,日本建築学会大会学術講演梗概集 5444 2006.9

(10) 阿部浩和, 田口ゆか, 服部邦比古,"供用開始後のPFI 事業に関する評価と課題-PFI事業による公的施設整備に関する研究

その1-"日本建築学会,日本建築学会大会学術講演梗概集 2006.9

(11) 三好史晃, 阿部浩和,"ニュータウンにおける戸建住宅の建替え・改修に関する居住者意識―建築の長寿命化の視点から―"日本建築学会,日本建築学会大会学術講演梗概集

2006.9

(12) 田口ゆか, 阿部浩和,"PFI の公立小中学校施設整備への適用性-PFI事業による公的施設整備に関する研究

その2-"日本建築学会,日本建築学会大会学術講演梗概集 2006.9

(13) Phongsavanh Saysavanh, Hirokazu Abe,"A Study on Alteration of

Housing Settlement and Human Culture of TAI-LUE in Lao PDR" 日本建築学会,日本建築学会大会学術講演梗概集

2006.9

(14) 阿部浩和,"建築系学部学生の設計演習における図的表現"日本図学会関西支部,学術講演論文集

2007.1

Reports

(15)供用開始後のPFI事業による公的施設整備状況調査報告書,2006.7→報告書

(16)築港レンガ倉庫再生プロジェクト報告書,大阪市港湾局、住友倉庫,20073→報告書スライド

築港レンガ倉庫再生プロジェクト

Projects

(16) Abe Hirokazu, Iwai Masakazu, Otsuka Noriko,

Miyamoto Masahiko, Kanayama Kuniaki, Hamada Aiko, Yasuhuku Kensuke, Kushima

Katsuyoshi,Yoshida Sayaka "Carlsberg international Competion",

Copenhagen, 2007,1

(17) Abe Hirokazu, Iwai Masakazu, Otsuka Noriko, Miyamoto Masahiko, Okamuro

Miho, Kanayama Kuniaki, Kurata Haruka, Hamada Aiko, Phongsavanh Saysavanh,

Miyoshi Fumiaki, Yagi Akinori, Yasuhuku Kensuke, Yamamoto Kazuki, Yoshida

Sayaka,, "Stockholm City Library Architectural Competition" 2006.10

(18) Abe Hirokazu, Iwai Masakazu, Otsuka Noriko, Miyamoto Masahiko, Okamuro

Miho, Kanayama Kuniaki, Kurata Haruka, Hamada Aiko, Phongsavanh Saysavanh,

Uehara Youichi, Miyoshi Fumiaki, Yagi Akinori, Yasuhuku Kensuke, Yamamoto

Kazuki, Yoshida Sayaka, "EDGE as CENTER",2006.5

"Carlsberg international Competion",

Copenhagen, 2007,1

Stockholm City Library Architectural Competition

EDGE as CENTER <International Urban Design

Competition>

Doctorial Thesis

(21) 安福 健祐、"メッシュモデルを用いた建築物の地下空間浸水時における避難計画に関する研究",

大阪大学工学研究科 博士学位論文, 2007.3

Undergraduation Thesis

(23) 倉田 遥、"工業跡地における都市再生に関する行政と民間事業者の意識と取り組みの現状-ブラウンフィールドの視点から-",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2007.2

(24) 竹内 伊代、"箕面市における単身世帯住居の基礎的研究", 大阪大学工学部

卒業研究報告, 2007.2

(25) 山本 和樹、"近代化産業遺産を活かした都市再生に関する取り組みの現状と課題 -レンガ倉庫・工場に関する調査分析-)",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2007.2

Diploma Design

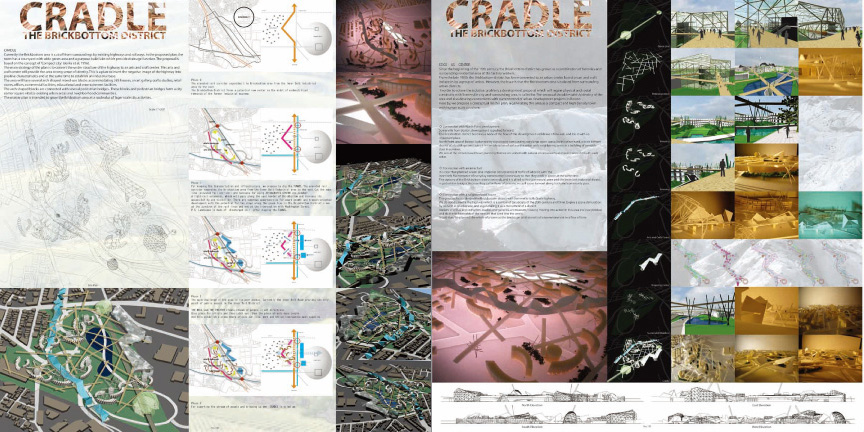

(26) 倉田 遥、"STEPS", 2007.2<平成18年度卒業設計奨励賞受賞>

当該計画は、かつての高度成長を支えてきた大阪の中小工場を再び甦らせるインキュベータの提案である。敷地は近年の物流革命と産業構造の変化によって、多くの造船所や工場が廃業を余儀なくされ、遊休地化がすすむ大阪内港エリア(旧大阪造船所付近)にあり、すでに廃線になった大阪臨港線の線路敷跡地を利用して、その両側にある様々な種類の中小の工場群をひとつに統合させようとするものである。既存の工場や倉庫をそのまま残し、当該施設を連結させることで、大企業に匹敵する機能を実現させるというコンセプトはきわめて秀逸である。また、緻密な現地調査をもとに、大阪が抱えている社会的、経済的問題を的確に捉え、建築として見事に解決した画期的な提案であると考える。また、かな型を連想させる鍵型状の構造フレームが不規則に連続するデザインは大層美しく、システムとしても良く考えられている点、高く評価する。ただ作者が意図する設計内容がまだ十分に表現しきれていない点が大変惜しまれる。そこでのアクティビティを具体的な建築設計のリアリティの中で解決し、設計図面として適切に表現することで飛躍的に良くなるものと考える。

"STEPS",

<平成18年度卒業設計奨励賞受賞>

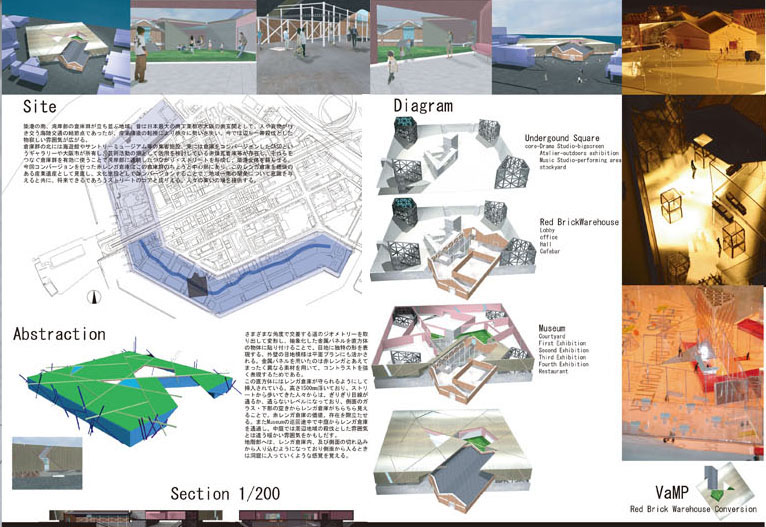

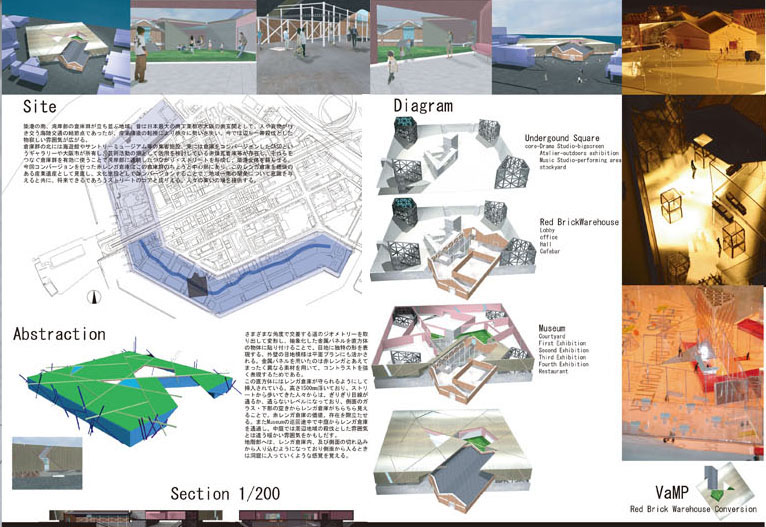

(28) 山本 和樹、"VaMP (-レンガ倉庫の保存・再生・活用-)",

,2007.2<平成18年度卒業設計奨励賞受賞>

大阪築港南側の海岸通エリアは大阪市の国際芸術家村構想の一環として、住友倉庫による私設ギャラリーCASOが運営を開始し、隣接するレンガ倉庫ではNPO法人アーツアポリアが様々なイベントを企画してきた。当該計画はこのCASOエリアと北側にある海遊館やサントリーミュージアムを海岸沿いに繋ぐ中間地点に残るやや小規模のレンガ倉庫を文化施設として再生することで、築港の南北に点在する施設群の連携を目指している。計画の施設は既存のレンガ倉庫にソリッドな構造体を重ね合わせることでできる不安定な空間がこの作品の基調になっている。またその構造体は敷地のコンテキストに合わせて微妙に切断されており、その隙間から、垣間見られるレンガ倉庫の各部位は、かつてそこに存在していた多くの倉庫群の記憶を彷彿とさせる。その意味でも、取り扱いが難しい歴史的な建造物のコンバージョン手法の提案としてよくできていると判断する。またパネルや模型のプレゼンテーションに見られる透明でビビッドな表現は美しく、高く評価するが、肝心の建築設計にかかわる図面表現が不十分である点が非常に惜しまれる。今後の研鑽を期待したい。

"VaMP (-レンガ倉庫の保存・再生・活用-)",

<平成18年度卒業設計奨励賞受賞>

(27) 竹内 伊代、"集合住宅が纏う皮膚のようなもの", , 2007.2,

当該作品は作者が日頃から関心を持っている単身者用集合住宅の革新的な提案である。タイトルが示す " 纏う皮膚 " が居住空間の領域を緩やかに区切ることで創出される夢のような世界はこれまでに見たことも無い発見と期待に満ちている。その意味でも、私たちが持っていた単身者用集合住宅に対する可能性を再認識させてくれるであろう。また模型作品の迫力は圧巻で造形的、形態的にも美しく、細部まで良く考えられている点を高く評価する。ただ、各住戸やその他の施設群が生み出す独自の挿話をもう少し語るべきであろう。また惜しいことに、作者伝えようとした概念の全容を設計図面やプレゼンテーションの提出物に十分に表現できていない点が悔やまれる。設計者としての感性には珠玉の才能を有しているからこそ、今後の基礎的な設計技量の研鑽が望まれる。

April/2005-March/2006

Journal articles

(1) シツティワン ソムチット,河本順子,阿部浩和,"ルアンプラパンの歴史的遺産保存地区におけるPSMVの現状と課題,"

日本建築学会,日本建築学会計画系論文集,No.591, p119-124,2005.5

(2) シツティワン ソムチット,阿部浩和,安福健祐"ラオス人学生の建築図読図能力に関する分析,"

日本図学会,図学研究,第39巻3号, p119-124,2005.9

(3) Sitthivan Somchith, Anolac Vira, Abe Hirokazu,"Laotian Visualization

Ability for Architecture," International Society for Geometry and

Graphics,Journal for Geometry and Graphics,Volume9, No1.pp 89-98, 2005.12

(4) シツティワン ソムチット,河本順子,阿部浩和,"ルアンプラバンの歴史的町並み保存に関する行政の取り組みと住民意識,"

日本建築学会,日本建築学会計画系論文集 598号, pp117-122, 2005.12

(5) 阿部浩和,吉田勝行,"大学キャンパスの実測を取り入れた3次元CAD・CG教育とその評価-図学実習における取り組み-,"

日本建築学会,日本建築学会第6回建築教育シンポジウム論文集,pp41-46, 2006.1

(6) 安福健佑,阿部浩和,吉田勝行,"防災教育のための避難訓練シミュレータ(EDS)の開発,"

日本建築学会,日本建築学会第6回建築教育シンポジウム論文集,p67-72, 2006.1

International Conference Papers

(7) YASUFUKU Kensuke, ABE Hirokazu, and YOSHIDA

Katsuyuki,"Development of Architectural Visualization Ability Test

Using Real-Time CG,"Proceedings of 7th. Japan-China Joint Conference

on Graphics Education, pp.44-49,2005.7

Conference Papers

(8) 安福 健祐, 阿部 浩和, 吉田 勝行、"家具配置を考慮した避難経路選択モデル -避難誘導支援システムの開発 その1-",日本建築学会近畿支部研究報告集、第45号

pp253-256、2005.6

(9) SITTHIVAN SOMCHITH,阿部 浩和、"ルアンプラパンの歴史的遺産保存に関する行政の取り組みと住民意識",日本建築学会近畿支部研究報告集、第45号pp473-476、2005.6

(10) 安福 健祐, 阿部 浩和, 吉田 勝行、"避難シミュレーションにおける家具配置の影響",2005年度日本建築学会大会学術講演梗概集,No5436,2005.9

(11) SITTHIVAN SOMCHITH,阿部 浩和、"ルアンプラバンの歴史的遺産保存に関する住民意識",2005年度日本建築学会大会学術講演梗概集,No7156,2005.9

(12) 安福健佑,阿部浩和,吉田勝行、"避難行動シミュレータの開発",2005年度日本図学会本部例会学術講演論文集,p63-68,2005.12

(13) 安福健佑,阿部浩和,吉田勝行、"体験型避難シミュレータの開発と地下空間浸水時の避難への適用",日本図学会関西支部例会学術講演論文集,2006.2

Projects

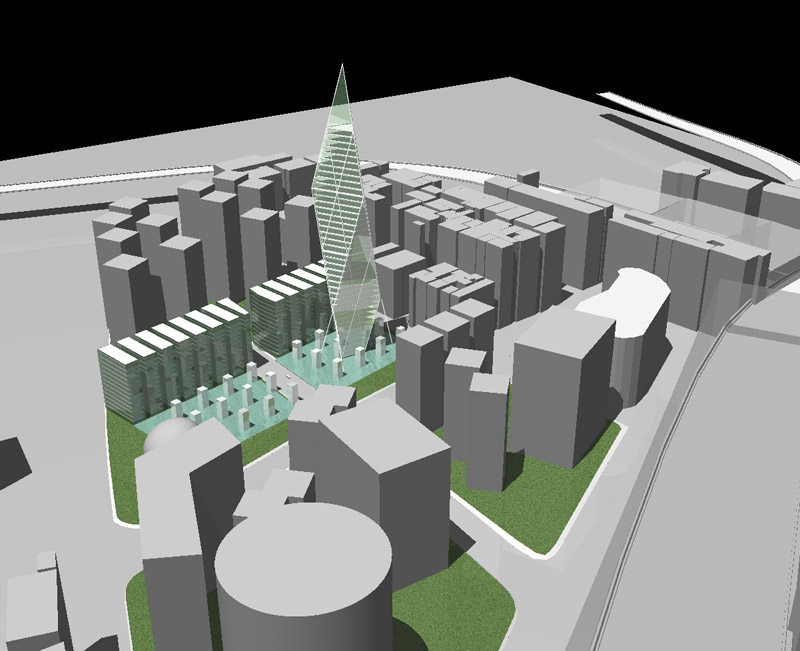

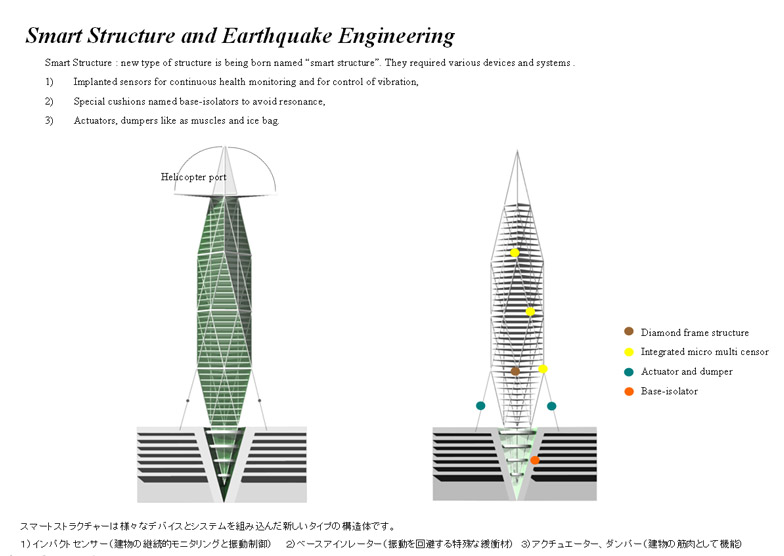

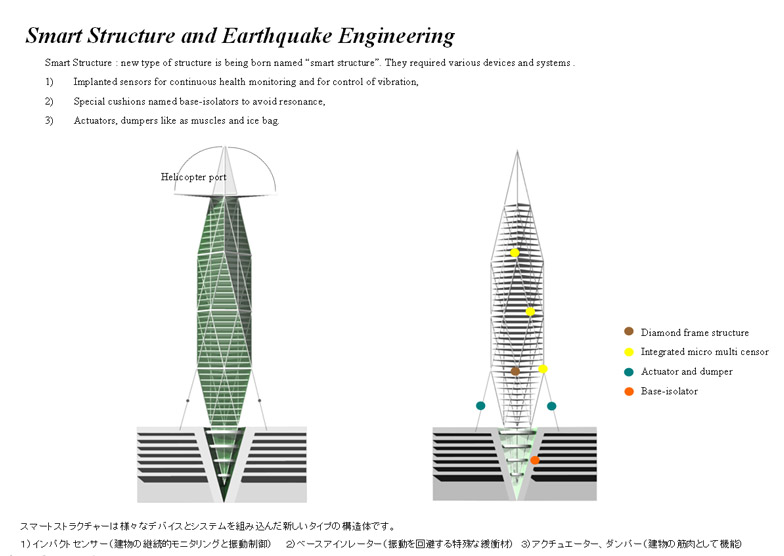

(13)阿部浩和、橘英三郎,”ナレッジキャピタル・スマートストラクチャー”

Knowledge Capital Project

(14) 阿部浩和,``建築設計演習の初期段階における具体化のプロセスに関する一考察,''

日本図学会第35回図学教育研究会報告,図学研究,Vol. 39,No. 3,pp. 41-47

(2005.9).

(15) 阿部浩和,"体験的課題追求型授業としての問題を解くための可視化と図表現",大学教育実践センター,体験的課題追求型プロジェクト報告書,Vol.

39,No. 3,pp. 105-112 (2006.2).

(16) Yasufuku Kensuke,Fumiaki Miyoshi, Akinori Yagi

"The South point: from Ruin to Rejuvenation competition,'' Emerging

New York Architects Committee,(2006.1).

(17) 阿部浩和,"サイバーメディアセンター要覧2005第3版・表紙デザイン",

(2005.12)

(18) 阿部浩和,"サイバーメディアフォーラムNo.6・表紙デザイン",

(2005.9).

(19) 阿部浩和,"サイバーメディアセンター年報2004年度・表紙デザイン",

(2005.5).

(20) 阿部浩和,"共通教育だより2005年度・表紙デザイン", (2005.9).

The South Point: from Ruin to Rejuvenation

Doctorial Thesis

(21) シツティワン ソムチット、"ラオス・ルアンプラバンの歴史的遺産保存地区における伝統的建築形態の保存に関する研究",

大阪大学工学研究科 博士学位論文, 2006.3

Master Thesis

(22) 田口 ゆか、"PFIによる公的施設整備の現状と公立小中学校への適用性に関する研究",

大阪大学工学研究科 修士論文, 2006.2

Undergraduation Thesis

(23) 三島 聡史、"ニュータウンにおける公園施設の利用者意識の実態とその変化に関する研究",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2006.2

(24) 三好 史晃、"ニュータウンにおける戸建住宅の建替え・改修に関する居住者意識―建築の長寿命化の視点から―",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2006.2

(25) 八木 章徳、"大都市中心部に見られる仮設的コンバージョンの傾向と市街地活性化の現状に関する研究(中崎町、堀江におけるケーススタディ)",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2006.2

Diploma Design

(26) 三島 聡史、"歴史と未来の架け橋", 2006.2

(27) 三好 史晃、"故キヲ温ネテ新シキヲ知ル", , 2006.2,<平成17年度卒業設計奨励賞受賞>

(28) 八木 章徳、"blue in green", ,2006.2

故キヲ温ネテ新シキヲ知ル <平成17年度卒業設計奨励賞受賞>

April/2004-March/2005

Journal articles

(1) スーカン チッパンニャー,河本

順子,阿部 浩 和,吉田 勝行,"ラオス及びタイ中北部におけるテラワダ仏教寺院の平面構成要素,"

日本建築学会,日本建築学会計画系論文集No582号, pp41-16, 2004.8

(2) 阿部 浩和,吉田 勝行,"建築設計図面に対する見積指摘内容と設計変更内容の関連,"日本建築学会,日本建築学会計画系論文集No.581号,pp49-54,

2004.7

(3) パタナ ポンティップ,河本順子,阿部浩和,吉田勝行,"ヴィエンチャン市における集合住宅の現状と住まい方,"日本建築学会,日本建築学会計画系論文集、No.585号,

pp1-8, 2004.11

(4) 阿部浩和,吉田勝行,"設計演習の初期段階における具体化のプロセスに関する一考察,"日本建築学会、第5回建築教育シンポジウム論文集、pp81-86、2005.1

International Conference Papers

(5) Sitthivan Somchith, Anolac Vira, Abe Hirokazu,"Laotian

Visualization Ability for Architecture," Proceeding of The 11th International

Conference on Geometry and Graphics, pp274-278,August 2004.

(6) Hirokazu Abe, Somchith Sitthivan, Kensuke Yasufuku and Katsuyuki Yoshida,"Application

of New Method for Graphic Science Education," Proceeding of The 11th

International Conference on Geometry and Graphics, pp293-298,August 2004.

(7) Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, Keisuke HAYAKAWA, Tomoki YOSHIHISA,

Yasue KISHINO, Shojiro NISHIO, and Atsushi KASHITANI, ``Ubiquitous Chip:

a Rule-based I/O Control Device for Ubiquitous Computing,'' Proc. of 2nd

International Conference on Pervasive Computing (Pervasive 2004), pp. 238--253

(Apr. 2004).

Conference Papers

(8) 田口 ゆか、 阿部浩和、"住民意識から見た都市景観の構成に関する研究‐姫路市を事例として‐",平成16年度日本建築学会近畿支部研究報告集、第44号・計画系,pp753-756、2004.6

(9) Sitthivan Somchith,河本 順子,阿部 浩和、"ルアンプラパンの歴史的遺産保存地区におけるPSMVの現状と課題",平成16年度日本建築学会近畿支部研究報告集,第44号・計画系,pp821-824、2004.6

(10) 田口 ゆか、阿部浩和、"住民意識から見た都市景観の構成に関する研究―姫路市を事例として―",2004年度日本建築学会(北海道)学術講演論文集,No.7504、2004.8

(11) Boutdakham Thanomxay, 阿部浩和、"総合衛生管理製造過程(HACCP)が適用される食品工場の建築計画に及ぼす影響",2004年度日本建築学会(北海道)学術講演梗概集,No5135、2004.8

(12) 安福健祐、阿部浩和、山内一晃、吉田勝行、"避難シミュレーションシステムの開発と地下空間浸水時の避難に対する適用性",2004年度日本建築学会(北海道)学術講演梗概集,No5425、2004.8

(13) 安福健祐、阿部浩和、吉田勝行、"リアルタイムCGによる汎用可視化システムの開発―

マルチエージェント型建築避難シミュレーションへの適用 ―"2004年度日本図学会本部例会学術講演論文集、2004.12

(14) 山内一晃、阿部浩和、"大手総合建設会社の新社 員に対する建築設計教育の概要"2004年度日本図学会本部例会学術講演論文集、2004.12

(15) SITTHIVAN SOMCHITH 、阿部浩和、"ラオス人の空間認識力に関する研究"、日本図学会関西支部例会学術講演論文集、20052

(16) 安福健祐、阿部浩和、吉田勝行、"汎用可視化システムの開発とVR装置への適用性"、日本図学会関西支部例会学術講演論文集、20052

(17) 寺田 努,塚本昌彦,祐成光樹,田口大悟,``ユビキタス環境構築のためのイベント駆動型小型デバイスAhroD,''

電子情報通信学会2005年総合大会 (Mar. 2005,発表予定).

(18) 寺田 努,``ユビキタスコンピューティング環境構築のための入出力制御デバイス,''

人工知能学会誌,Vol. 19, No. 4, pp. 410--417 (July 2004).

(19) 寺田 努,``農業・音楽・レース・司会 ~ ウェアラブル/ユビキタスシステムの実運用,''

ヒューマンインタフェースシンポジウム2004 パネルセッション " 現実の実感に向けて:あなたはデバイス派それともインタラクション派? "

(Oct. 2004).

(20) 寺田 努,``ユビキタスとウェアラブル環境/映像情報端末,'' 映像情報メディア学会誌,Vol.

59, No. 1, pp. 16--20 (Jan. 2005).

2004年度特別研究報告・修士論文・博士論文

Master Thesis

(21) Boutdakham Thanomxay,"ヴィエンチャン特別市における戸建住宅の間取りと居住者意識に関する研究",

大阪大学大学院工学研究科 修士学位論文, 2005.2

Undergraduation Thesis

(22) 川内秀治、"都心部における建築物の地下鉄接続形態に関する研究 ‐バリアフリーの観点から‐",

大阪大学工学部 卒業研究報告, 2005.2

(23) 勝良康次郎、"大学キャンパスにおける屋外広場の利用実態と学生の意識に関する調査・研究

-大阪大学豊中キャンパスを事例として-", 大阪大学工学部 卒業研究報告,

2005.2

Diploma Design

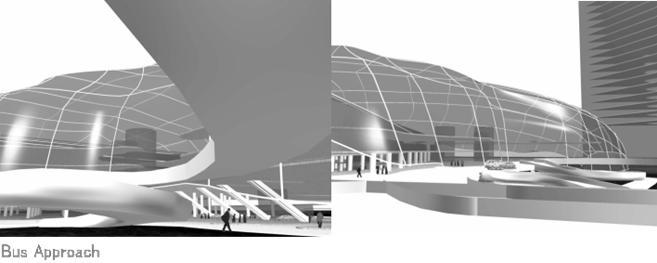

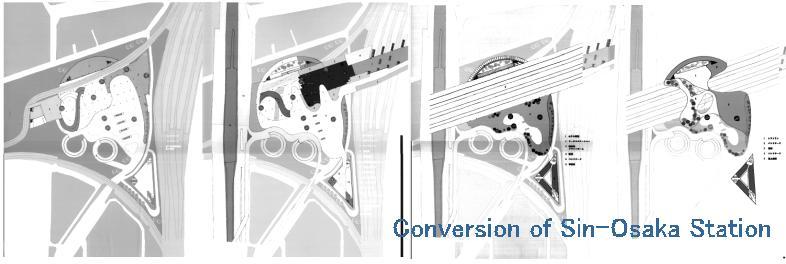

(24) 川内秀治、"新大阪駅改造計画 ‐Parasitic Conversion‐", 大阪大学工学部

卒業制作, 2005.2

(25) 勝良康次郎、"underground city", 大阪大学工学部 卒業制作,

2005.2

新大阪駅改造計画 ‐Parasitic Conversion‐